鉬(拼音:mù,注音:ㄇㄨˋ,粵拼:muk6;英語:Molybdenum),是一種化學元素,其化學符號為Mo,原子序數為42,原子量為95.95 u,是一種灰色的過渡金屬。因為一開始鉬礦石與鉛礦石被混淆了,因此Molybdenum之名來自新拉丁語 molybdaenum,後者來自古希臘語 Μόλυβδος molybdos,意思是鉛。[3]鉬礦石在歷史上被人們所熟知,但該元素的發現(即從其它金屬中區分出來)是在1778年,由卡爾·威廉·舍勒識別。該金屬在1781年第一次被彼得·雅各·耶爾姆分離得出。

鉬在地球上沒有自然金屬的形態,但是在礦物中以各種氧化物的形式出現。在單體元素形式中,鉬是一種灰色金屬,呈灰口鑄鐵顏色,是所有元素中熔點排名第六高。它很容易在合金中形成堅硬、穩定的碳化物,因此,世界上大多數鉬產品(約80%)都被用作某種鐵合金,包括高強度合金和高溫合金。

大多數鉬化合物在水中微溶,但是當含鉬的礦物與氧氣和水接觸時可以形成鉬離子MoO2−4。在工業上,鉬化合物(世界上約有14%的產品)被用於高壓和高溫應用品,如色素或催化劑等。

目前,一些細菌在打破大氣氮分子的化學鍵上最常用的催化劑是含鉬酶,能起到生物固氮作用。在細菌和動物中,雖然只有細菌和藍藻酶會參與到固氮活動中,但已知的含鉬酶至少有50種。這些固氮酶含鉬的形式與其它含鉬酶不同,但都有氧化形式的鉬,用以搭配鉬輔因子。由於鉬的各種輔因子酶的多樣功能,鉬成為所有高於真核生物組織的膳食礦物質,雖然並非所有細菌都用到鉬。

鉬的發現史

在18世紀,輝鉬礦往往被認為是鉛礦。1778年瑞典的卡爾·威廉·舍勒從輝鉬礦中提取出了氧化鉬,根據舍勒的啟發,1781年他的朋友,同是瑞典人的彼得·雅各布·海基爾姆把鉬土用「碳還原法」分離出新的金屬鉬。

性質

物理性質

在純物質的狀態下,鉬是銀灰色的金屬,莫氏硬度為5.5。它的熔點為2,623 °C,沸點為4639 °C(4,753 °F),在天然存在的元素中,只有鉭,鋨,錸,鎢和碳有有高於鉬的熔點。[4]鉬的弱氧化起始於300 °C (572 °F)。在商用金屬中,鉬是熱膨脹系數最低的一種。[5]當鉬絲的直徑從約50-100 nm減小到10 nm時,鉬絲的拉伸強度增加三倍(10 GPa~30 GPa)。[6]

同位素

目前有35種已知的鉬同位素,原子量介於83到117之間,其中有四種亞穩態同核異構物(nuclear isomers),天然存在的同位素有七種,其原子量為92, 94, 95, 96, 97, 98, and 100。在天然存在中的七種同位素,只有鉬-100是不穩定的。[7]

鉬-98是含量最高的同位素,佔鉬總比例的24.14% 。鉬-100擁有1019年的半衰期,並會經過雙重β衰變後變成釕-100 ,質量數介於111和117之間的鉬同位素都擁有約150ns的半衰期。[7][8]所有鉬的不穩定同位素會衰變成鈮,鎝和釕的同位素。[8]

最常見的同位素應用為鉬-99,鉬-99為衰變後的產物,它是短壽命伽瑪放射性同位素鎝-99m的母體同位素,應用於醫學成像。[9]於2008年the 代爾夫特理工大學申請了專利,內容為以鉬-98為基礎生產鉬-99。[10]

化合物以及化學性質

鉬是一種過渡金屬,其電負度為2.16,標準原子量為95.95 g/mol。[11][12]

在室溫下,鉬不會與氧氣或水發生明顯反應,在600 °C以上會氧化,並生成三氧化鉬。

2 Mo + 3 O2 → 2 MoO3

高溫下,三氧化鉬具有揮發性並會昇華。這可以避免形成連續性的保護性氧化層(氧化層可以保護金屬,避免進一步氧化到內部)。[13]

鉬有多個氧化態,最穩定存在的為+4和+6。鉬化合物的化學性質比較相似於鎢而非鉻。例如:鉬三價與鎢三價化合物具有相似的不穩定性,而鉻三價化合物則穩定性較好。

鉬化合物的最高氧化態為六價,化合物為三氧化鉬。常見的硫化物為二硫化鉬。[14]

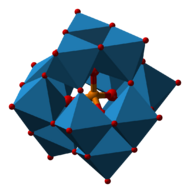

三氧化鉬可溶於強鹼性的水溶液中,並形成鉬酸鹽類,鉬酸鹽的氧化性比鉻酸鹽較弱,但兩者會在低pH值環境下,縮合成氧錯離子,像是[Mo7O24]6− and [Mo8O26],多鉬酸鹽可以加入其他金屬離子,形成多金屬氧酸鹽。[15]

P[Mo12O40]3−為深藍色化合物,用於磷的光譜檢測中。[16]鉬的各種氧化價數,可從各種鉬的氯化物中見得。[14]

| 氧化物 形態 |

例子[17] |

|---|---|

| −2 | Na2[Mo2(CO)10] |

| 0 | Mo(CO)6 |

| +1 | Na[C6H6Mo] |

| +2 | MoCl2 |

| +3 | Na3[Mo(CN)]6 |

| +4 | MoS2 |

| +5 | MoCl5 |

| +6 | MoF6 |

鉬礦與生產

應用

合金

鉬主要用於鋼鐵工業。 0.3%的鉬添加劑可提高几種鋼種的鑄鐵強度和耐腐蝕性[18]。耐鏽和耐酸的鉬鋼合金含有0.4至3.5%的鉬。表面處理可以提高含鉬鋼的機械強度[19]。一些快速鋼的鉬含量也可達到14.5%。鉬替代某些鋼種的鎳。在這種情況下,獲得Cr-Mo鋼代替Cr-Ni鋼。目前,鉬還用於生產耐熱超級合金。

化合物應用

MoO3催化劑用於許多有機化學過程,例如重整過程,石油餾分的脫硫[20],鄰苯二甲酸酐,馬來酸酐和蒽醌等。產生其混合氧化物用作丙烯醛和丙烯酸生產中的催化劑[21][22][23][24]。鉬化合物用於顏料,染料,試劑,潤滑劑,催化劑,緩蝕劑,陶瓷助劑,微量元素等。產生。硼化鉬,碳化物,矽化物具有半導體特性。

生物學層面

鉬作為輔酶

鉬是大多數生物中的必需元素。事實上,早期的地球海洋缺乏鉬可能會對真核生物(包括所有植物和動物)的演化產生強烈影響。

目前已經鑑定出至少50種酶含有鉬,主要存在於細菌中。這些酶包括醛氧化酶,亞硫酸氧化酶和黃嘌呤氧化酶。 就功能而言,鉬酶催化氧化反應,有時會在調節氮,硫和碳的過程中還原某些小分子。在一些動物和人類中,黃嘌呤氧化酶催化黃嘌呤氧化成尿酸,這是一種嘌呤分解代謝過程。黃嘌呤氧化酶的活性與體內鉬的量含成正比。然而,極高濃度的鉬反而會抑制嘌呤分解代謝和其他過程。鉬的濃度也會影響蛋白質的合成,代謝和生長。

Mo是大多數固氮酶中的組成成分。固氮酶催化大氣氮氣生產氨:

N2+8H++8e-+16ATP+16H2O→2NH3+H2+16ADP+16Pi

鐵鉬輔因子的生物合成是一個複雜的過程。

鉬酸鹽在體內以MoO42−形式運輸。

人體新陳代謝與缺乏

鉬是必需的微量膳食元素。目前已知哺乳動物含鉬酶有四種,酶中的鉬以鉬喋呤輔因子(Moco)存在,是酶的活性部位。亞硫酸鹽氧化酶,黃嘌呤氧化還原酶,醛氧化酶和線粒體酰胺肟還原酶。嚴重缺乏鉬的人的亞硫酸鹽氧化酶功能很差,並且很容易對食物中的亞硫酸鹽產生毒性反應。人體每公斤體重含有約0.07毫克的鉬,肝臟和腎臟中的濃度較高,而脊椎骨中的濃度較低。鉬也存在於人的琺瑯質中,可能有助於防止牙齦腐蝕。

目前尚未發現鉬對人類的急毒性,毒性取決於其化學狀態。研究顯示,某些鉬化合物,對老鼠的半數致死劑量(LD50)低至180 mg / kg,雖然沒有人類毒性數據,但動物研究表明,長期攝入超過10毫克/天的鉬可引起腹瀉,生長遲緩,不孕,出生體重低和痛風;還會影響肺部,腎臟和肝臟。鎢酸鈉是一種競爭性的鉬抑製劑,飲食鎢會降低組織中鉬的濃度。

從中國北方到伊朗的地理範圍內土壤中的鉬濃度低導致一般飲食的鉬缺乏,此與食道癌的發病率增加有關。與土壤中鉬含量較高的美國相比,生活在這些地區的人患食道鱗狀細胞癌的風險大約高16倍。

長時間以缺鉬的全營養注射劑(靜脈輸液營養)會造成鉬的缺乏。導致血液中的亞硫酸鹽和尿酸鹽的水平過高,類似鉬輔酶缺乏症。據推測,由於這種原因導致的鉬缺乏主要發生在成人身上,所以神經系統影響並不像先天性輔助因子缺乏那樣明顯。

鉬是酶系統的重要組成部分,對於某些依賴酶的過程(尤其是鐵的代謝)的正常運行是必需的。它支持體內的體內平衡並增強骨骼健康。研究表明,鉬可能有助於增強免疫系統。鉬還可能有助於誘發安寧和恢復性的睡眠。

註釋

參考文獻

- ↑ Molybdenum: molybdenum(I) fluoride compound data. OpenMOPAC.net. [2007-12-10].

- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds , in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.

- ↑ Lide, David R. (編). Molybdenum. CRC Handbook of Chemistry and Physics 4. Chemical Rubber Publishing Company. 1994: 18. ISBN 0-8493-0474-1.

- ↑ R., Lide, David. CRC handbook of chemistry and physics. 74th ed. Boca Raton: CRC Press https://www.worldcat.org/oclc/31375983. 1993. ISBN 0849304741. OCLC 31375983. 缺少或

|title=為空 (幫助) - ↑ John., Emsley,. Nature's building blocks : an A-Z guide to the elements. Oxford: Oxford University Press https://www.worldcat.org/oclc/46984609. 2001. ISBN 0198503415. OCLC 46984609. 缺少或

|title=為空 (幫助) - ↑ Shpak, Anatoly P.; Kotrechko, Sergiy O.; Mazilova, Tatjana I.; Mikhailovskij, Igor M. Inherent tensile strength of molybdenum nanocrystals. Science and Technology of Advanced Materials. August 2009, 10 (4): 045004. ISSN 1468-6996. PMC 5090266

. PMID 27877304. doi:10.1088/1468-6996/10/4/045004.

. PMID 27877304. doi:10.1088/1468-6996/10/4/045004.

- ↑ 7.0 7.1 Audi, G.; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A.H. The Nubase evaluation of nuclear and decay properties. Nuclear Physics A: 3–128. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.

- ↑ 8.0 8.1 Audi, Georges; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A. H. The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties. Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center). 2003, 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.

- ↑ Armstrong, John T. (2003). "Technetium". Chemical & Engineering News. Retrieved 2009-07-07

- ↑ Wolterbeek, Hubert Theodoor; Bode, Peter "A process for the production of no-carrier added 99Mo". European Patent EP2301041 (A1) ― 2011-03-30. Retrieved on 2012-06-27.

- ↑ Wieser, M. E.; Berglund, M. Atomic weights of the elements 2007 (IUPAC Technical Report) (PDF). Pure and Applied Chemistry. 2009, 81 (11): 2131–2156. doi:10.1351/PAC-REP-09-08-03.

- ↑ Meija, J.; et al. Current Table of Standard Atomic Weights in Alphabetical Order: Standard Atomic weights of the elements. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights. 2013.

- ↑ Davis, Joseph R. Heat-resistant materials. Molybdenum (ASM International). 1997: 365. ISBN 0-87170-596-6.

- ↑ 14.0 14.1 Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils. Lehrbuch der Anorganischen Chemie 91–100. Walter de Gruyter. 1985: 1096–1104. ISBN 3-11-007511-3.

- ↑ Pope, Michael T.; Müller, Achim. Polyoxometalate Chemistry: An Old Field with New Dimensions in Several Disciplines. Angewandte Chemie International Edition. 1997, 30: 34–48. doi:10.1002/anie.199100341.

- ↑ Nollet, Leo M. L. (編). Handbook of water analysis. New York, NY: Marcel Dekker. 2000: 280–288. ISBN 978-0-8247-8433-1.

- ↑ Schmidt, Max. VI. Nebengruppe. Anorganische Chemie II.. Wissenschaftsverlag. 1968: 119–127 (德語).

- ↑ Influence of Mo alloying on pitting corrosion of stainless steels used as concrete reinforcement (PDF). Rev. Esc. Minas.

- ↑ Wear and Corrosion Study of Plasma Nitriding F53 Super duplex Stainless Steel (PDF). Mat. Res.

- ↑ NATURE OF THE ACTIVE PHASE IN HYDRODESULFURIZATION: MOLYBDENUM CARBIDE SUPPORTED ON ACTIVATED CARBON (PDF). C.T.F Cienc. Tecnol. Futuro.

- ↑ The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts. J. Catal. 2014, 311: 369-385.

- ↑ Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid. J. Catal. 2012, 285: 48-60.

- ↑ Multifunctionality of Crystalline MoV(TeNb) M1 Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Propane and Benzyl Alcohol. ACS Catalysis. 2013, 3(6): 1103-1113.

- ↑ Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts. Berlin. 2011.

外部連結

- 元素鉬在洛斯阿拉莫斯國家實驗室的介紹(英文)

- EnvironmentalChemistry.com —— 鉬(英文)

- 元素鉬在The Periodic Table of Videos(諾丁漢大學)的介紹(英文)

- 元素鉬在Peter van der Krogt elements site的介紹(英文)

- WebElements.com – 鉬(英文)

- Lu Le Laboratory 鉬金屬的介紹