| 柏林战役 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第二次世界大战东线战场的一部分 | |||||||||

布兰登堡门矗立于已成废墟的柏林市内,摄于1945年6月 | |||||||||

| |||||||||

| 参战方 | |||||||||

| File:Flag of Germany (1935–1945).svg 纳粹德国 | |||||||||

| 指挥官与领导者 | |||||||||

|

柏林城防区域: | |||||||||

| 兵力 | |||||||||

| 伤亡与损失 | |||||||||

柏林战役,苏联方面称为柏林解放、柏林光复、柏林战略攻势行动,或称为柏林陷落,是第二次世界大战欧洲战场上最后的大型攻势之一[注 6]。

在1945年1月至2月间的维斯瓦河-奥得河攻势结束后,苏联红军于柏林以东60千米(37英里)处暂缓推进脚步。3月9日,纳粹德国政府启动克劳塞维茨行动,订定保卫柏林的计划。德意志国防军于3月20日在维斯瓦河集团军新任指挥官哥特哈德·海因里希将军的指挥下于柏林郊外开始第一阶段的防卫准备。

苏军于4月16日重启攻势;两个苏联方面军分别自东方与南方对柏林发动攻击,另一支苏联方面军则歼灭了驻守柏林北方的德军部队。在对柏林发动总攻击前,苏军便已陆续占领施劳弗高地与哈尔贝等地,并完成对柏林市的合围。1945年4月20日,在纳粹德国元首阿道夫·希特勒56岁生日当天,由乔治·朱可夫元帅指挥的苏联白俄罗斯第1方面军开始炮击柏林市中心,而伊万·科涅夫元帅所辖的乌克兰第1方面军则突破了中央集团军的防线,并向柏林的南方郊区推进。4月23日,赫尔穆特·魏德林将军接掌柏林防务。柏林城内的守军主要由数支残缺不全且组织涣散的国防军及武装亲卫队单位组成,辅以训练不足的国民突击队与希特勒青年团成员。苏军在接下来的一周内逐步夺取了整座城市。

4月30日,希特勒自杀,随侍在其侧的数名官员也在不久后相继自尽。柏林守军于5月2日投降,但城市西北方、西方与西南方的战斗仍在持续进行。在欧洲战事于5月8日结束[注 7]前仍有一些德军单位持续向西突围以向西方盟军投降,避免为苏联红军所俘[15]。

背景

1945年1月12日,苏联红军发动维斯瓦河-奥得河攻势,横渡纳雷夫河,同时也调集四个方面军自华沙对宽广的德军防线展开为期三天的攻势[16]。攻势开始后第四天,苏军突破德军防线,并开始以每日30至40千米(19至25英里)的速度向西推进。苏军陆续夺取东普鲁士、但泽及波兹南,并将战线一路西推至柏林以东 60千米(37英里)处的奥得河沿岸[17]。

德军新编的维斯瓦河集团军在亲卫队全国领袖海因里希·希姆莱的指挥下[18]试图实施反击,但最终于2月24日时以失败告终[19]。苏军随后将矛头指向波美拉尼亚,扫荡了奥得河右岸,并深入西利西亚[17]。

在南方,苏军对匈牙利首都布达佩斯进行围攻。德军三个师企图为布达佩斯解围,但未能成功,该城最终于2月13日落入苏军手中[20]。阿道夫·希特勒坚持发动反攻以重夺德拉瓦河与多瑙河之间的三角地带[21],其意在重夺瑙吉考尼饶地区的油田及多瑙河的控制权以供未来作战行动使用[22]。然而此时的德军已承受了严重损失,基本不可能完成这项任务[23]。3月16日时,德军的最后一场大型攻势春季觉醒行动以失败收场;德军在行动中花费十天取得的战果在苏军的反攻下在24小时内全部丢失[24]。3月30日,苏军进入奥地利,随后发动维也纳攻势,并于4月13日占领了维也纳[25]。

德意志国防军在1944年6月至9月之间已折损了超过一百万人。在油料与武器均严重匮乏的情况下,德军的战斗力越趋低落[26]。1945年4月12日,希特勒收到美国总统富兰克林·德拉诺·罗斯福逝世的消息;此前他已在众人的反对下决定待在柏林[27]。罗斯福的死使元首地堡内的纳粹高层错误地幻想盟军会就此分崩离析,布兰登堡王室的奇迹将会重演,而柏林终将因此得救[28]。

西方盟国没有派遣地面部队占领柏林的计划[29]。西方盟军远征部队最高指挥官艾森豪将军知道同盟国不可能比苏联更早抵达柏林,也因此认为没有必要为一座将在战后落入苏联势力范围的城市付出更多伤亡[30]。他也预测盟军和苏联竞争占领柏林可能会导致战斗中出现过多的友军误击 [31]。西方盟国对柏林战役的贡献主要表现在1945年间对该城市的轰炸行动[32]。1945年间美国陆军航空军对柏林发动了规模庞大的日间轰炸;英国皇家空军所属的蚊式轰炸机也连续36个晚上对柏林实施轰炸,直到1945年4月20日与21日间、苏军进城前才停止[33]。

准备

苏联对德国中部地带(也就是于战后成为东德的地区)的攻势有两个目标。首先,斯大林不相信西方盟国会在战后将苏军占领的领土交还给苏联,因此他指示苏军在宽广的正面上发动攻势并迅速推进以求在尽可能偏西的地点与西方盟国会师。不过最重要的目标仍是攻克柏林[34]。这两个目标实际上是互补的,因为苏军在拿下柏林前将无法迅速占领目标地区。另一项考量则是作为希特勒居住地及德国核武器开发计划核心地带的柏林将在战后成为具有高度价值的战略资产 [35]。希特勒于3月6日指派赫尔穆特·雷曼中将接替布鲁诺·冯·豪恩施尔德中将成为柏林城防区域的指挥官[36]。

3月20日,哥特哈德·海因里希将军接替希姆莱成为维斯瓦河集团军的指挥官[37]。海因里希是德军中最出色的防御战术家之一,他在到任后便立刻着手拟订御敌计划。海因里希准确地预测到苏军主力将越过奥得河并沿东西向主干道发动攻势[38],因此他决定仅在奥得河沿岸设立少量防御,同时命工兵重点加固可俯瞰主干道与奥得河交会点的施劳弗高地[39],而此地则位于奥得河以西约17千米(11英里)、柏林以东约90千米(56英里)。海因里希自其他区段的防线抽调兵力以集中力量守卫高地。德军工兵将上游的水库泄洪,将此时已因春季融雪而泥泞不堪的奥得河冲积平原变成了一大片沼泽。在高地平原的后方,德军建构了三条一路向后方延伸至柏林郊外的带状防御工事[39] [40];工事由反战车壕、战防炮阵地以及四通八达的壕沟与碉堡组成[39][40]。

在经过漫长的抵抗后,位于东普鲁士的柯尼斯堡于4月9日沦陷;这使得罗科索夫斯基元帅所指挥的白俄罗斯第2方面军得以向西往奥得河东岸的方向推进[41]。另一方面,原先受命沿奥得河岸南起奥得河畔法兰克福、北至波罗的海部署的白俄罗斯第1方面军在朱可夫元帅的指挥下向施劳弗高地正前方的地区集结[42];白俄罗斯第2方面军则进驻因白俄罗斯第1方面军离开后而在施劳弗高地北方的空隙。然而苏军部队的调动却在防线上造成了缺口;这导致此前遭围困于但泽附近口袋中、由迪特里希·冯·骚肯将军指挥的第2军团残部得以趁机逃往维斯瓦河三角洲[43]。在南方,科涅夫元帅将乌克兰第1方面军的主力自上西利西亚调往西北方的尼萨河[3]。

苏联的三个方面军总计辖有250万兵力(含78,556名波兰第1军团成员)、6,250辆战车、7,500架飞机、41,600门火炮与迫击炮、3,255架喀秋莎火箭炮以及95,383辆多由美国制造的机动载具[3]。

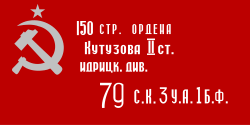

参战单位

北方区域

中央区域

|

纳粹德国 德意志国防军

|

|

|

南方区域

|

|

纳粹德国 德意志国防军

|

|

|

奥德河-尼斯河战役

施劳弗高地是柏林城外最后的大型防线,苏军整场攻势中的多数战斗都集中于此[40]。于4月16日爆发、4月19日终结、共持续四天的施劳弗高地战役是第二次世界大战期间最后一场大型会战之一。苏军调集了近100万名士兵及超过20,000辆战车与火炮对施劳弗高地实施攻击;作为防守方的德军则投入了约10万名士兵与1,200辆战车及火炮[44][45]。由朱可夫元帅领导的苏军部队以约30,000人阵亡的代价突破了德军防线[46][47],而德军方面则损失了 12,000人[47]。

4月19日,即战役爆发后的第四天,白俄罗斯第1方面军成功突破了施劳弗高地上的最后一段防线;此时除了精疲力竭的德国守军外,已没有什么能阻止苏军直捣柏林[48]。前日夺取了福斯特的乌克兰第1方面军如今开始往乡间地带扇状推进[49]。瓦希里·戈多夫将军指挥的第3近卫军团、帕维尔·雷巴尔科将军的第3近卫战车军团与德米特里·列柳申科将军的第4战车军团共同发动了一次强力攻势,并朝东北方往柏林推进,其他部队则向西往美国陆军在柏林西南方易北河一带的防区移动[50]。通过这些攻势,苏军成功切断了在北方的维斯瓦河集团军与在南方的中央集团军的联系[50]。到了当天结束时,德军在东方北起自奥得河畔法兰克福北方施劳弗高地一带、南至福斯特一段的防线已不复存在。这些突破使白俄罗斯第1方面军与乌克兰第1方面军得以将德军第9军团包围在奥得河畔法兰克福以西的一处口袋中;第9军团试图向西突围,哈尔贝战役因此爆发[45]。苏军在4月1日到19日间损失了2,807辆战车,其中有727辆是在施劳弗高地折损[51]。

与此同时,英国皇家空军也在4月15日(出动105架轰炸机)、4月17日(出动61架轰炸机)、4月18日(出动57架轰炸机)、4月19日(出动79架轰炸机)与4月20日(出动78架轰炸机)的夜间对柏林市内的阵地实施战术轰炸[52]。

包围柏林

苏联白俄罗斯第1方面军的炮兵部队于1945年4月20日希特勒56岁生日当天开始炮击柏林;炮击直到守城的德军投降前都没有停下来过。苏军所投射出的炮弹总重甚至比西方盟军于空中轰炸柏林时所投下的炸弹总重还要重[53]。此时的白俄罗斯第1方面军开始向城市的东方及东北方推进,而乌克兰第1方面军则击穿了中央集团军北翼的残存部队,并自犹特波格北方通过,距离美军在易北河沿岸的马德堡附近的前线已相当接近[54]。在北方的斯塞新与施韦特之间,白俄罗斯第2方面军攻击由哈索·冯·曼陀菲尔将军的第3装甲军团所构成的维斯瓦河集团军北翼[51]。次日,由塞姆杨·巴格丹诺夫元帅指挥的苏军第2近卫战车军团在柏林北方推进了近50千米(31英里),随后自韦尔诺伊兴西南方发动攻势。苏军的计划是先包围柏林,再围歼第9军团[55]。

德军第5军原先隶属于第4装甲军团,但因与第9军团一同遭围困于福斯特北方,因而转由第9军团指挥。此时的第5军仍竭力戍守柏林至科特布斯高速公路的一带的前线[56]。由斐迪南·舍尔纳元帅所指挥的中央集团军自南方发动反攻,试图往柏林方向推进,且在乌克兰第1方面军的行动区域内对上波兰第2军团、苏军第5近卫军团与第52军团的部分部队时取得了一些成功[57]。另一方面,第4装甲军团向北对乌克兰第1方面军实施反击并取得了些许成功;此时希特勒下达了一些不切实际的命令,显示他已经彻底失去对现实情势的掌握。他命令第9军团守住科特布斯,设立一道面向西方的防线[58],并对向北前进的苏军纵队实施攻击。在希特勒的想法中,这么做将使第9军团得以自北方包抄苏军,而在南方的第4装甲军团则须向北推进,两支军团将共同合围乌克兰第1方面军并将之歼灭[59]。同时,第3装甲军团将自北向南发动攻击,并与在南侧的第9军团形成一巨大的钳形攻势,共同包抄白俄罗斯第1方面军,最后再由自柏林北方推进、由亲卫队将领菲利克斯·史坦纳率领的特遣队将包围圈内的苏军一网打尽[60]。当天稍晚,史坦纳回报其手中兵力不足,无法发动攻击;此时海因里希明确向希特勒的幕僚表示第9军团若是不立即撤退,就会被苏军所包围。他同时强调第9军团已经来不及朝西北方往柏林移动,因此必须向西撤退[60]。海因里希甚至扬言要是希特勒不准第9军团向西撤退的话,他将主动要求解除自己的职务[61]。

1945年4月22日,在午后战情会议上得知自己的计划并未付诸实现的希特勒勃然大怒。他称战争已经失败,并将败战的责任归咎于他手下的将领们。同时他也表明自己会留在柏林直到最后并自杀[62]。

为了安抚希特勒,国防军最高统帅部的作战部长阿尔弗雷德·约德尔将军提出让正对美军防线、由瓦尔特·温克将军指挥的第12军团移防柏林的想法,因为他认为部署于易北河沿岸的美军不会再往东推进。约德尔的猜测乃奠基于缴获的盟军文件中的内容,当中载明战后同盟国各国对德国的瓜分计划[63]。希特勒立即同意了约德尔的提议;仅数小时内温克便已收到指示命其率领第12军团脱离与美军的战斗,往东北方转移,驰援柏林[60]。此时最高统帅部意识到第9军团若是向西移动便可与第12军团会合。当天夜里,第9军团的指挥官海因里希便受命往西与第12军团会师[64]。

在其他地方,白俄罗斯第2方面军在奥得河西岸以西约15千米(9英里)建立了桥头堡,并与第3装甲军团展开激战[65]。此时的第9军团已丢失了科特布斯,而且受到来自东面苏军的压力。此时苏军有一支装甲矛头在柏林东方的哈非尔河附近活动,另一支装甲矛头则甚至在某个时点时曾击穿柏林的内层防御圈[66]。

柏林市如今已在苏军野战炮的射程范围内。一名苏联的战地记者以苏联官方的宣传口吻报导了发生在1945年4月22日上午08:30的重要事件[67]:

在断垣残壁上我们看见了用白色涂料匆忙漆上的戈培尔宣传标语:每个德国人都要保卫他的首都。我们要把红流阻挡在柏林的城墙之外。试著阻止他们就对了!

钢铁制的碉堡、路障、地雷、陷阱、手中紧握手榴弹的敢死队,在我军洪流面前全都不堪一击。

天空开始下起了毛毛雨。我在毕塞多夫附近见到了正在进行炮击准备的炮兵们。

“炮击的目标是哪里?”我向炮兵部队的指挥官问道。

“柏林市中心、史普雷河上的桥梁、斯塞新火车站及其北部区域。”他答道。

接着他以壮丽的言语下达了命令:“对法西斯德国的首都开火。”

我看了看时间。正好是4月22日的早上08:30。短短几分钟内就有96发炮弹倾泄在柏林市中心。

随着苏联白俄罗斯第1方面军与乌克兰第1方面军持续收紧包围圈,第9军团与柏林的联系于4月23日被切断[66]。乌克兰第1方面军的部分部队继续向西推进,对往柏林方向移动的第12军团展开攻击。同日,希特勒命赫尔穆特·魏德林将军取代赫尔穆特·雷曼中将出任柏林城防区域的指挥官[68]。 到了隔天,也就是4月24日时,白俄罗斯第1方面军的部分部队与乌克兰第1方面军已完成对柏林市的合围[69]。4月25日时,苏军已基本巩固对柏林市的包围圈,其先头部队甚至已击穿德军沿柏林城市快铁所构筑的防御圈[70]。到了当天结束时,战局已趋明朗化,此时的德军除了暂时延缓柏林的陷落外已无力阻挡苏军的进攻;局势在德军输掉城市郊外的战斗时便已基本底定[71]。舍尔纳元帅的反攻虽然在初期取得了一些成果,且对苏联还有波兰军队造成了严重伤亡,成功迟滞其推进的脚步,但到此时也已经后继无力[57]。

柏林城内的战斗

魏德林将军手中可用于城市防卫的正规兵力约有45,000名分别隶属于数个已遭严重削弱的国防军与武装亲卫队单位的士兵[5]。此外,城市内还存有辅助性质的警察部队、隶属于希特勒青年团的孩童以及匆忙征召而来的国民突击队 [5]。柏林市内的国民突击队中包含约40,000名老年人,他们当中许多人曾在年轻时于军队中服役过,部分甚至曾经参与第一次世界大战。希特勒任命亲卫队旅队领袖威廉·蒙克为中央政府区的战斗指挥官;包含帝国总理府及元首地堡在内的重要建筑均位于该区域内[72]。他手中有超过2,000人可供调度[5][注 8]。魏德林将城防区划分为八个小型区域,并依序冠以“A”至“H”的代号,每个区域均委由一名上校或将军指挥,但多数指挥官都没有实际战斗经验[5]。驻防城市西方的是第20步兵师;北方则由第9空降猎兵师把守[73]。慕赫堡装甲师部署于城市东北方,亲卫队第11“北地”装甲掷弹兵师部署于城市东南方以及滕珀尔霍夫机场东方[74]。担任预备队的第18装甲掷弹兵师则部署于柏林市中心[75]。

4月23日,由尼可莱·贝尔扎林中将率领的第5突击军团与米哈伊尔·卡图科夫元帅的第1近卫战车军团在压制了德军第56装甲军的反攻后自东南方向柏林发动突袭,并在24日夜里抵达泰尔托运河北方的柏林城市快铁铁路线[50]。与此同时,在所有接收到希特勒要求对柏林进行增援的命令的德军单位中,仅有一小批的法国亲卫队志愿者在亲卫队旅队领袖古斯塔夫·克鲁肯伯格的领导下抵达柏林[76]。克鲁肯伯格于4月25日获指派为C防区的指挥官;该防区同时也是承受最多敌方压力的区域[77]。

4月26日,瓦西里·崔可夫元帅的第8近卫军团与第1近卫战车军团逐步扫荡了城市南方的郊区,并对位处城市快铁环形防线内的滕珀尔霍夫机场展开攻击;苏军在该地遭遇了慕赫堡装甲师的顽强抵抗[76]。但到了4月27日时,兵力不足的慕赫堡装甲师与“北地”师已无力抵挡正对他们的五支苏军军团[注 9],因而被迫往市中心方向撤退,并在赫尔曼广场周遭设立新的防御阵地[78]。克鲁肯伯格告知陆军总司令部参谋总长汉斯·克雷布斯上将“北地”师在24小时内就必须撤往位于中心的Z防区[79][注 10]。另一方面,苏军则循下述轴线往城市中心推进:东南方的苏军沿法兰克福大道推进,并止于亚历山大广场;南方的苏军沿太阳大道前进,并止于梅林广场北部与波兹坦广场。自北方推进的苏军则止于国会大厦[80]。国会大厦、毛奇桥、亚历山大广场、哈非尔河上的桥梁与斯潘道等地的战斗最为激烈,双方爆发逐屋争夺的白刃战。亲卫队的海外成员作战尤其卖力,因为他们不仅受到意识形态驱使,而且认为如果被俘虏的话将不可能存活[81]。

国会大厦战斗

4月29日凌晨,苏军第3突击军团越过毛奇桥,随后开始以扇状向周遭街道及建筑扩散[82]。苏军对包含内政部在内的数栋建筑发动的首波攻击因缺乏炮火支援而遭重挫;直到修复了毁损的桥梁后,苏军才得以将支援火炮移往前方提供支援[83]。清晨04:00,希特勒在元首地堡内签署了自己的遗嘱,并于不久后与其伴侣伊娃·布朗成婚[84]。黎明时,苏军继续在东南方推进,并在经历激烈战斗后成功占领位于阿尔布雷希特王子大街上的盖世太保总部,但不久后就在武装亲卫队的反攻下被迫撤离[85]。在西南方的第8近卫军团向北越过兰德维尔运河,深入蒂尔加滕 [86]。

到了隔日,也就是4月30日时,苏军已解决了桥梁的问题,并于早上06:00在炮兵的支援下对国会大厦展开攻击,然而在德军设于2千米(1.2英里)外动物园防空塔上的128毫米火炮的炮火阻挠下,苏军直到当天晚上才成功攻入建筑物内[87]。国会大厦自1933年2月失火以来便一直处于废弃状态,其内部也因此瓦砾堆四散,比起政府建筑物,更像个废墟。国会大厦内的德国守军巧妙地利用了这点,依托瓦砾堆及建筑残骸作为战斗掩体[88];双方爆发激烈的室内战斗。此时的地下室内仍有为数众多的德军驻守,他们不断发动反攻试图驱离苏军[88]。1945年5月2日时,国会大厦已完全落入苏军手中[89]。那张两名苏联士兵在国会大厦屋顶上插上胜利旗的著名照片事实上是建筑物被攻占后的隔天为拍摄照片而重演的场景[90]。对苏联人而言,那张照片所捕捉的事件是胜利的象征,代表着柏林战役、乃至于整个东线战场的战斗以苏联的完全胜利告终[91]。就如同第756团的指挥官费多尔·岑钱科上校在他给其属下的第一营营长史蒂芬·纽斯卓埃夫上尉的命令中所写道的,“…我军最高指挥部…及全体苏联人民命令你在柏林的屋顶上升起胜利旗。”[88]

市中心的战斗

4月30日凌晨,魏德林告知希特勒守城部队的弹药可能在当天夜里就会用罄。希特勒准许他尝试突围[92]。当日午后,希特勒与其妻子布朗一同自杀,其遗体随后在地堡的不远处被火化[93]。根据希特勒的遗嘱,海军上将卡尔·邓尼茨被任命为联邦大总统,约瑟夫·戈培尔则成为新的帝国总理[94]。

随着苏军的步步进逼,德军的防线不断收缩,守城部队也因此被集中于城市中心的一块小型区域内。此时的柏林市中心内仍有约10,000名德军,他们受到来自各个方向的攻击。另一方面,苏军也沿着威廉大街不断推进;位于该地的空军部以钢筋混凝土建成,此时也受到苏军炮兵的集中炮击[87]。德军余下的虎式战车驻守蒂尔加滕东方,阻挡由瓦西里·库兹涅佐夫将军指挥的第3突击军团与第8近卫军团穿越蒂尔加滕南部往市中心方向推进的攻势[95]。苏军的行动将德军所在的香肠状区域切成两半,大幅增加了德军突围西逃的困难度[96]。

5月1日凌晨,德军参谋总长克雷布斯上将面见苏军第8近卫军团的指挥官崔可夫将军[97],其间告知了希特勒的死讯,并表达全城投降的意愿[98]。然而两人在投降条件上无法取得共识,因为苏联方面坚持德军无条件投降,而克雷布斯则表示他没有同意无条件投降的权限[99]。此时已是帝国总理的戈培尔坚决反对投降。当日午后,戈培尔与他的妻子在毒杀了自己的六名子女后双双自杀[100]。戈培尔的死扫除了阻挡德军投降的最后障碍,魏德林因此得以代表城防部队接受无条件投降,但他选择到隔天早上才投降以利守城部队在当天夜里实施计划好的突围[101]。

突围与投降

5月1日与2日的晚间,遭围困于市中心的柏林城防部队大多试图循三个方向突围逃跑,但仅有往西穿越蒂尔加滕与越过夏洛顿桥进入斯潘道的突围者成功逃离苏军防线[102]。首波突围的幸存者中更仅有少数成功抵达西方盟军的防线;多数的突围者不是被杀,就是遭包围城市西方的苏军所俘虏[103]。5月2日凌晨,苏军进占帝国总理府。魏德林将军率其幕僚于上午06:00投降,并于08:23被带去与崔可夫将军会面;魏德林随后下令守城部队向苏军投降[104]。

动物园防空塔内的350名守军撤出建筑物。少数由不愿投降的亲卫队成员驻守的建筑物内仍有零星战斗仍发生,但苏军很快就将这些建筑物彻底夷为平地[105]。

希特勒的尼禄法令

在希特勒的命令下,柏林城内的多数粮食储备都遭到销毁。226座桥梁中有128座遭到炸毁,另有87座抽水帮浦遭破坏;四分之一的地铁站因遭刻意灌水而沉在水下,导致数以万计在其内避难的平民溺毙。兰德维尔运河的防护装置也遭亲卫队破坏[106]。亲卫队奉希特勒的指示于战役后期在克林根贝格发电厂、约翰内斯塔尔供水厂以及其他的帮浦站、铁路设施与桥梁上安放炸药以免为苏军所用,但这些企图却遭各地的工人暗中破坏与阻止[106]。

柏林城外的战斗

维斯瓦河集团军的指挥官海因里希将军在4月28日至29日间的某个时候因违反希特勒不计代价守住柏林且不得撤退的命令而遭解除职务,随即为库尔特·斯图登特将军所取代[107]。库尔特·冯·提佩尔史哥赫将军受命在斯图登特抵达前暂代指挥官。维斯瓦河集团军的最终指挥官是谁仍然存有争议,因为根据一些资料来源的说法,斯图登特将军在途中即为英军所俘虏因而从未抵达[108]。不过无论真正掌握指挥权的是提佩尔史哥赫还是斯图登特,德军迅速恶化的情势意味着维斯瓦河集团军在德国投降前夕所进行的任何指挥调度都对实际战局影响不大[109]。

4月29日晚间,克雷布斯以无线电联系阿尔弗雷德·约德尔,命其回报 [99]:

立即回报:第一,温克的装甲矛头现在位于何处。第二,他预计何时发起攻势。第三,第9军团的所在位置。第四,第9军团预计于何处发起攻击。第五,鲁道夫·霍尔斯特将军的前锋在哪里。

4月30日早上,约德尔回复克雷布斯[99]:

第一,温克的装甲矛头被围困于施维洛湖南方,动弹不得。第二,因是之故,第12军团无法继续向柏林推进。第三,第9军团的主力部队已被包围。第四,霍尔斯特的部队已转入守势。

北部

在白俄罗斯第1方面军与乌克兰第1方面军包围柏林并开始向城市本身推进的同时,罗科索夫斯基元帅所率领的白俄罗斯第2方面军也开始向柏林北方发动攻势。白俄罗斯第2方面军于4月20日在 斯塞新与施韦特之间对由第3装甲军团所构成的维斯瓦河集团军北翼发动攻击[51]。4月22日,白俄罗斯第2方面军在奥得河西岸以西约15千米(9英里)建立了桥头堡,并与第3装甲军团展开激战[66]。4月25日,白俄罗斯第2方面军在斯塞新南方的桥头堡附近突破第3装甲军团的防线,随后穿越了兰多布鲁赫沼泽,并可毫无限制地往西向伯纳德·蒙哥马利元帅率领的英军第21集团军防线或往北向波罗的海海港城镇施特拉尔松德[110]前进。

驻防柏林北方的德军第3装甲军团与第21军团在白俄罗斯第2方面军的持续压迫下往西方撤退,最终遭围困于一宽32千米(20英里)宽、自易北河一路延伸至海岸的口袋中[65];其西方为英军第21集团军,东方为白俄罗斯第2方面军,南方则有已向东突破至路德维希斯卢斯特与施威林一带的美军第9军团[111]。

南部

乌克兰第1方面军在战役头9天内的成功意味着到了4月25日时,苏军已占领了柏林南方与西南方的大片领土。乌克兰第1方面军的前锋在柏林西部与白俄罗斯第1方面军会合,从而完成对柏林市的包围[110]。与此同时,乌克兰第1方面军旗下的第5近卫军团第58近卫步枪师在易北河畔的托尔高附近与美军第1军团第69步兵师会师[110]。这一系列行动将位处柏林南方的德军部队分割为三个部分。德军第9军团遭包围于哈尔贝口袋中[112];温克的第12军团在希特勒4月22日的命令下尝试自西南方强行突破至柏林,但在波兹坦附近遭遇乌克兰第1方面军的强烈抵抗[113];舍尔纳的中央集团军则被迫脱离柏林的战斗,并沿其联络路线往捷克斯洛伐克方向撤退[43]。

4月24日与5月1日间,第9军团孤注一掷地尝试突破包围圈,试图与第12军团建立联系[114]。希特勒猜想突围后的第9军团与第12军团将会有足够的力量解救柏林[115]。没有证据显示海因里希、布瑟或温克有过这个计划有成功可能的想法,但是希特勒准许第9军团突围的命令仍然使许多德军士兵得以逃往西方向美军投降[116]。

4月28日清晨,甫成立不久的德军克劳塞维茨装甲师、沙恩霍斯特步兵师与西奥多·科纳步兵师自西南方往柏林方向发动攻击。这三个师均隶属于第20军,且均由军事院校的军官所组成,因此是当时德国最为优秀的后备部队之一。他们在仅仅移动24千米(15英里)后即在波兹坦西南方的施维洛湖附近遭到阻拦;此时他们距离柏林还有整整32千米(20英里)[117]。当天夜里,温克将军向陆军最高指挥部回报他的第12军团已被迫全线撤退。根据温克的说法,他的部队已不可能再向柏林推进[118][119];此时也已不可能期待第9军团能提供任何支援[99]。与此同时,隶属于第9军团的约25,000名德军士兵连同数千名平民在突破哈尔贝口袋后成功抵达第12军团战线[120]。德苏双方皆承受了惨重的伤亡;约有近30,000名德军的遗体于战役过后下葬于哈尔贝的公墓[54];苏联方面也有约20,000名士兵在阻击尝试突围的德军时阵亡,其中多数均埋葬于巴鲁特至措森一线的公路旁的公墓里[54]。这些数字只涵盖了记录在案的阵亡将士,但每年均有在战斗中阵亡的士兵遗体被发现,因此总伤亡数字将永远无法准确估计。无法得知具体有多少平民在战斗中死亡,但伤亡数可能多达10,000人[54]。

已无力往柏林推进的第12军团在接载第9军团的幸存人员后开始试图往回向易北河沿岸的美军防线撤退[121]。至5月6日时,已有大量德军单位与散兵渡过易北河向美军第9军团投降[109]。与此同时,第12军团的桥头堡与其于许恩豪森公园内设置的指挥所遭到苏联炮火的猛烈轰炸,其活动范围因此遭限制在一块长8公里、宽2公里的区域内[122]。

投降

5月2日至3日夜间,第3装甲军团指挥官哈索·冯·曼陀菲尔将军与第21军团指挥官提佩尔史哥赫将军共同向美军投降[109];在柏林东北方的维斯瓦河三角洲上作战的第2军团则在其指挥官迪特里希·冯·骚肯将军的率领下于5月9日向苏军投降[111]。5月7日早晨,第12军团桥头堡的周边防线开始崩溃。温克将军于当日午后在小规模交火下渡过易北河,向美军第9军团投降[122]。

战役过后

苏联与俄罗斯将领格里戈里·克里夫施耶夫在其著作中依据解密文件与资料称苏军在整场攻克柏林的行动中有81,116人阵亡,其中包含于施劳弗高地及哈尔贝两地战斗的损失[10],另有280,251人于行动期间负伤或生病[123]。苏联还在战役中损失了约1,997辆战车与自走炮[11]。克里夫施耶夫同时注记:“所有武器与装备的损失都是不可回复损失,也就是说它们的修复成本太高或已完全不堪使用。”[124]苏联方面则根据击杀回报估计德军有458,080人阵亡,479,298人被俘[125][注 11],但德方的研究却认为德军的阵亡数字仅在92,000人至100,000人之间[12]。平民的伤亡数字则不得而知,但据估计约有125,000人在整场战斗中丧生[126]。

在市中心的战斗爆发前,苏联当局便已开始在占领的区域里采取措施恢复必要的民生设施[127]。此时几乎所有进出城市的交通工具都已停驶,遭炸毁的下水道管线则污染了城市里的水资源[128]。苏联当局委派当地的德国居民管理各个街区,同时开始进行清扫作业[127]。苏军尽了相当大的努力来维持城市居民的粮食补给[127]。在尼可莱·贝尔扎林中将的命令下,苏军设立慈善厨房供应德国军民食物[129]。德国投降后,苏军开始逐屋搜查,并逮捕任何穿着制服的人,其中包括消防员与铁路人员[130]。

在进攻期间与进攻结束后的一段时间里[131][132],许多怀抱复仇心态的苏军部队(以后勤梯队为主[133])在城市各处进行大规模强奸、掠夺与谋杀[134][注 12]。莫斯科国立高等经济学院的历史学家奥列格·布德尼茨基(Будницкий Олег Витальевич)在一个英国广播公司的广播节目中称苏军士兵在到达德国时非常震惊;“八百万苏联士兵生平里首次出国,因为苏联是个封闭的国家。在他们的教育中,外国充斥着失业、饥荒与剥削等问题,但当他们到达欧洲时他们所见到的是与斯大林的俄国非常不一样的光景…尤其是德国。他们非常愤怒,他们不能理解这么富有的德国人为什么要入侵俄罗斯。”[135]。也有作者认为苏联军队所犯下的性暴力只是战争中无奈的常态,而且包括西方盟国在内的各阵营都曾犯下这样的暴行。驻柏林苏军的指挥官贝尔扎林中将很快便颁布命令,对掠夺和强奸者可处以最重死刑的处罚[136]。尽管如此苏联士兵还是在当地留下了极为糟糕的声誉。

虽然苏联方面非常努力地维持食物供给并重建城市,饥荒的问题仍然存在[128]。1945年6月,德国投降的一个月后,每名柏林市民平均仅能分配到日需的1,240卡路里(5,200千焦耳)口粮64%的量[137]。整座城市内有超过100万人无家可归[138]。

纪念

总计有402名苏联官兵因在柏林周遭郊区及城市本身的战斗中的英勇表现而获颁苏联的最高荣誉“苏联英雄”。苏联元帅朱可夫与科涅夫因战役的胜利而分别获得了他们生涯中的第三与第二次苏联头衔的称谓[139]。服务于第3突击军团第23近卫步枪师第63近卫步枪团第1步枪营的战斗军医留米拉·克拉维茨近卫中士因其英勇表现是整场柏林战役中唯一一名获得苏联英雄称谓的女性[140]。此外另有280名义务役苏军官兵因战役期间的杰出表现而获得一等光荣勋章,并取得“光荣勋章获得者”地位[141]。在苏联,光荣勋章获得者所可享有的权利与待遇均与苏联英雄相同。

自1945年4月22日至5月2日间参与柏林战役的1,100,000 名苏军官兵皆获颁攻克柏林奖章[142]。

2007年5月7日,俄罗斯以联邦法律规范于苏联胜利日庆祝期间所使用之胜利旗的设计[143]。另一方面,波兰的官方旗帜日则于每年5月2日举行以纪念柏林战役的最后一天,波兰官兵将波兰国旗安插在柏林胜利纪念柱顶端[144]。

参见

- 米哈伊尔·米宁(第一位进入德国国会大厦的苏联士兵)

- 装甲熊(于战役期间在柏林发行的政治宣传小报)

- 零时(指1945年5月8日零时,标志著非纳粹统治的新德国诞生)

参考资料

注记

- ↑ 海因里希的职务本应由库尔特·斯图登特将军接替,而提佩尔史哥赫仅在斯图登特抵达前暂代指挥官职务,然而斯图登特却因遭英军俘虏而从未抵达(Dollinger 1967,p.228)。

- ↑ 在雷曼遭到解职后,接任柏林城防区域指挥官的实际上是恩斯特·凯瑟上尉,但他在仅到任一天后即为魏德林所取代。

- ↑ 苏联原先估计德军方面有100万兵力,但这个数字是个高估(Glantz 1998,pp.258–259)。

- ↑ 这45,000人中有很大部分隶属于第56装甲军。该单位在施劳弗高地战役时是德军第9军团的下属单位。

- ↑ 德国学者根据不完全档案资料的估计为:92,000人阵亡于施劳弗高地、哈尔贝与柏林市内,整个大柏林地区则有100,000人阵亡。苏联方面估计德方有458,080人阵亡,479,298人被俘(Glantz 1998,p.271),但这项估计是根据击杀回报与不正确的德军总兵力推估而来(Glantz 1998,pp.258–259)。

- ↑ 最后一场攻势为1945年5月6日至11日的布拉格攻势,苏联红军在波兰、罗马尼亚与捷克斯洛伐克的协助下击败了当时仍在捷克斯洛伐克境内负隅顽抗的中央集团军。此后各地虽然不时有零星战斗发生,但规模均非常有限,死伤人数亦不超过千人。

- ↑ 前苏联国家将欧战胜利日订于每年的5月9日。

- ↑ 苏联方面估计蒙克手中有180,000人,但这个数字实际上包含了无武装的制服人员,例如铁路工作人员与国家劳役团成员等(Beevor 2002,p.287)。

- ↑ 由东向西分别为第5突击军团、第8近卫军团、第1近卫战车军团与雷巴尔科元帅指挥的第3近卫战车军团。

- ↑ 根据不同来源,“Z”的涵义有不同说法。一说“Z”指的是德语“Zentrum”的字首缩写,即中心之意,Beevor 2002,第304页。另有来源引用威廉·蒙克的说法称“Z”指的是在他指挥下的中央政府区,是德语“Zitadelle”的缩写,指的是中心要塞区域,Fischer 2008,第42–43页、Tiemann 1998,第336页。

- ↑ 被俘者中有许多人是无武装的制服人员,例如铁路工作人员与国家劳役团成员等(Beevor 2002,p.287)。

- ↑ 多数的强奸发生在4月23日至5月8日间,此后强奸行为虽仍有发生,但已逐渐下降(Ziemke 1969,pp.149, 153)。亦存在部分德国妇女为求生存而与胁迫者进行不同程度的强迫性交(Ziemke 1969,pp.149, 153)。

在柏林战役爆发前的数个月,当苏军准备对德国本土展开攻势时,红军最高指挥部就已经意识到充满报复心态的红军部队存在纪律松弛的问题,并祭出相应措施检查不法行为。在1月27日维斯瓦河-奥得河攻势接近尾声时,科涅夫元帅便列出了一份因掠夺、酒醉与侵犯平民而将转送至惩戒营的指挥官名单(Duffy 1991,p.275)。

引用

- ↑ Zaloga 1982,第27页.

- ↑ 2.0 2.1 2.2 Glantz 1998,第261页.

- ↑ 3.0 3.1 3.2 Ziemke 1969,第71页.

- ↑ Murray & Millett 2000,第482页.

- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Beevor 2002,第287页.

- ↑ Antill 2005,第28页.

- ↑ 7.0 7.1 Glantz 1998,第373页.

- ↑ Wagner 1974,第346页.

- ↑ Bergstrom 2007,第117页.

- ↑ 10.0 10.1 Krivosheev 1997,第157页.

- ↑ 11.0 11.1 11.2 Krivosheev 1997,第263页.

- ↑ 12.0 12.1 Müller 2008,第673页.

- ↑ Glantz 2001,第95页.

- ↑ Antill 2005,第85页.

- ↑ Beevor 2002,第400–405页.

- ↑ Duffy 1991,第24, 25页.

- ↑ 17.0 17.1 Hastings 2004,第295页.

- ↑ Beevor 2002,第52页.

- ↑ Duffy 1991,第176–188页.

- ↑ Duffy 1991,第293页.

- ↑ Beevor 2002,第8页.

- ↑ Tiemann 1998,第200页.

- ↑ Beevor 2002,第9页.

- ↑ Dollinger 1967,第198页.

- ↑ Beevor 2002,第196页.

- ↑ Williams 2005,第213页.

- ↑ Bullock 1962,第753页.

- ↑ Bullock 1962,第778–781页.

- ↑ Beevor 2002,第194页.

- ↑ Williams 2005,第310, 311页.

- ↑ Ryan 1966,第135页.

- ↑ Milward 1980,第303页.

- ↑ McInnis 1946,第115页.

- ↑ Beevor 2003,第219页.

- ↑ Beevor 2002,Preface xxxiv, and pp. 138, 325.

- ↑ Beevor 2003,第166页.

- ↑ Beevor 2003,第140页.

- ↑ Williams 2005,第292页.

- ↑ 39.0 39.1 39.2 Zuljan 2003.

- ↑ 40.0 40.1 40.2 Ziemke 1969,第76页.

- ↑ Williams 2005,第293页.

- ↑ Williams 2005,第322页.

- ↑ 43.0 43.1 Beevor 2003,第426页.

- ↑ Gregory & Gehlen 2009,第207–208页.

- ↑ 45.0 45.1 Beevor 2002,第217–233页.

- ↑ Hastings 2005,第468页.

- ↑ 47.0 47.1 Beevor 2002,第244页.

- ↑ Beevor 2002,第247页.

- ↑ Beevor 2003,第255页.

- ↑ 50.0 50.1 50.2 Beevor 2002,第312–314页.

- ↑ 51.0 51.1 51.2 Ziemke 1969,第84页.

- ↑ RAF staff 2006.

- ↑ Beevor 2002,第255–256, 262页.

- ↑ 54.0 54.1 54.2 54.3 Beevor 2002,第337页.

- ↑ Ziemke 1969,第88页.

- ↑ Simons 1982,第78页.

- ↑ 57.0 57.1 Komorowski 2009,第65–67页.

- ↑ Beevor 2002,第345页.

- ↑ Beevor 2003,第248页.

- ↑ 60.0 60.1 60.2 Beevor 2002,第310–312页.

- ↑ Ziemke 1969,第87–88页.

- ↑ Beevor 2002,第275页.

- ↑ Ryan 1966,第436页.

- ↑ Ziemke 1969,第89页.

- ↑ 65.0 65.1 Beevor 2003,第353页.

- ↑ 66.0 66.1 66.2 Ziemke 1969,第92页.

- ↑ Lewis 1998,第465页.

- ↑ Beevor 2002,第286页 states the appointment was on 23 April 1945; Hamilton 2008,第160页 states "officially" it was the next morning of 24 April 1945; Dollinger 1967,第228页 gives 26 April for Weidling's appointment.

- ↑ Ziemke 1969,第92–94页.

- ↑ Beevor 2002,第313页.

- ↑ Ziemke 1969,第111页.

- ↑ Fischer 2008,第42–43页.

- ↑ Beevor 2002,第223页.

- ↑ Beevor 2002,第243页.

- ↑ Ziemke 1969,第93页.

- ↑ 76.0 76.1 Beevor 2002,第259, 297页.

- ↑ Beevor 2002,第291–292, 302页.

- ↑ Beevor 2002,第246–247页.

- ↑ Beevor 2002,第303–304页.

- ↑ Beevor 2002,第340页.

- ↑ Beevor 2002,第257–258页.

- ↑ Beevor 2003,第371–373页.

- ↑ Beevor 2002,第349页.

- ↑ Beevor 2002,第343页.

- ↑ Beevor 2003,第375页.

- ↑ Beevor 2003,第377页.

- ↑ 87.0 87.1 Beevor 2003,第380页.

- ↑ 88.0 88.1 88.2 Hamilton 2008,第311页.

- ↑ Beevor 2003,第390–397页.

- ↑ Sontheimer 2008.

- ↑ Bellamy 2007,第663–7页.

- ↑ Beevor 2002,第358页.

- ↑ Bullock 1962,第799, 800页.

- ↑ Williams 2005,第324, 325页.

- ↑ Beevor 2003,第381页.

- ↑ Beevor 2002,第385–386页.

- ↑ Dollinger 1967,第239页, states 3 am, and Beevor 2003,第391页, 4 am, for Krebs' meeting with Chuikov

- ↑ Beevor 2003,第391页.

- ↑ 99.0 99.1 99.2 99.3 Dollinger 1967,第239页.

- ↑ Beevor 2003,第405页.

- ↑ Beevor 2003,第406页.

- ↑ Beevor 2002,第383–389页.

- ↑ Ziemke 1969,第125–126页.

- ↑ Beevor 2002,第386页.

- ↑ Beevor 2002,第391页.

- ↑ 106.0 106.1 Engelmann 1986,第266页.

- ↑ Beevor 2002,第338页.

- ↑ Dollinger 1967,第228页.

- ↑ 109.0 109.1 109.2 Ziemke 1969,第128页.

- ↑ 110.0 110.1 110.2 Ziemke 1969,第94页.

- ↑ 111.0 111.1 Ziemke 1969,第129页.

- ↑ Beevor 2003,第350页.

- ↑ Beevor 2003,第345–346页.

- ↑ Le Tissier 2005,第117页.

- ↑ Le Tissier 2005,第89, 90页.

- ↑ Beevor 2002,第330页.

- ↑ Ziemke 1969,第119页.

- ↑ Ziemke 1969,第120页.

- ↑ Beevor 2002,第350页.

- ↑ Beevor 2002,第378页.

- ↑ Beevor 2002,第395页.

- ↑ 122.0 122.1 Beevor 2002,第397页.

- ↑ Krivosheev 1997,第157,158页.

- ↑ Krivosheev 1997,第3页.

- ↑ Glantz 1998,第271页.

- ↑ Clodfelter 2002,第515页.

- ↑ 127.0 127.1 127.2 Bellamy 2007,第670页.

- ↑ 128.0 128.1 White 2003,第126页.

- ↑ Beevor 2002,第409页.

- ↑ Beevor 2002,第388–393页.

- ↑ Bellamy 2007,第660,670页.

- ↑ Grossmann 2009,第51页.

- ↑ Beevor 2002,第326–327页.

- ↑ Beevor & May 2002.

- ↑ Budnitskii 2015.

- ↑ Engelmann 1986,第267页.

- ↑ Ziemke 1990,第303页.

- ↑ Beevor 2002,第419页.

- ↑ Empric 2019,第5页.

- ↑ Empric 2019,第8页.

- ↑ Empric 2017,第44页.

- ↑ Ketchum 2014.

- ↑ rg.ru 2007.

- ↑ Kutylowski 2011.

参考文献

- Antill, Peter, Berlin 1945, Osprey, 2005, ISBN 978-1-84176-915-8

- Beevor, Antony, They raped every German female from eight to 80, The Guardian, 2002-05-01 [2008-09-13]

- Beevor, Antony, Berlin: The Downfall 1945, Viking-Penguin Books, 2002, ISBN 978-0-670-03041-5

- Beevor, Antony, Berlin: The Downfall 1945, Penguin Books, 2003, ISBN 978-0-14-028696-0

- Bellamy, Chris, Absolute war: Soviet Russia in the Second World War, Alfred A. Knopf, 2007, ISBN 978-0-375-41086-4

- Bergstrom, Christer, Bagration to Berlin – The Final Air Battles in the East: 1944–1945, Ian Allan, 2007, ISBN 978-1-903223-91-8

- Budnitskii, Oleg, Interview, The Rape of Berlin (broadcast), by Ash, Lucy, BBC Radio 4, 2015-05-03

- Bullock, Alan, Hitler: A Study in Tyranny, Penguin Books, 1962, ISBN 978-0-14-013564-0

- Clodfelter, Michael, Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1500–2000 2nd, McFarland & Company, 2002, ISBN 978-0-7864-1204-4

- Dollinger, Hans, The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, New York: Bonanza Books, 1967 [1965], ISBN 978-0-517-01313-7

- Duffy, Christopher, Red Storm on the Reich, Routledge, 1991, ISBN 978-0-415-03589-7

- Empric, Bruce E., Storming the Beast's Lair: Red Army Valor in the Battle of Berlin, Teufelsberg Press, 2019, ISBN 978-1-71097-069-2

- Empric, Bruce E., Onward to Berlin!: Red Army Valor in World War II – The Full Cavaliers of the Soviet Order of Glory, Teufelsberg Press, 2017, ISBN 978-1-973498-60-5

- Engelmann, Bernt, Berlin – Eine Stadt wie keine andere [Berlin – A City Like No Other], München: Bertelsmann Verlag, 1986, ISBN 9783570014158 (德语)

- Fischer, Thomas, Soldiers of the Leibstandarte, J.J. Fedorowicz Publishing, 2008, ISBN 978-0-921991-91-5

- Gareev, Makhmut; Tretiak, Ivan; Rzheshevsky, Oleg, Насилие над фактами [Abuse of Facts], Trud, Sergey Turchenko, 2005-07-21 (俄语)

- Glantz, David M., When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler, University Press of Kansas, 1998, ISBN 978-0-7006-0899-7

- Glantz, David M., The Soviet-German War 1941–1945: Myths and Realities: A Survey Essay, The Strom Thurmond Institute, 2001-10-11

- Gregory, Don A.; Gehlen, William R., Two Soldiers, Two Lost Fronts: German War Diaries of the Stalingrad and North Africa Campaigns illustrated, Casemate Publishers: 207,208, 2009, ISBN 978-1-935149-05-7

- Grossmann, Atina, Jews, Germans, and Allies: Close Encounters in Occupied Germany, Princeton University Press, 2009, ISBN 978-0-691-14317-0

- Hamilton, A. Stephan, Bloody Streets: The Soviet Assault on Berlin, April 1945, Helion & Co., 2008, ISBN 978-1-906033-12-5

- Hastings, Max, Armageddon: The Battle for Germany, 1944–1945, Macmillan, 2004, ISBN 978-0-333-90836-5

- Hastings, Max, Armageddon: The Battle for Germany, 1944–1945, Pan, 2005, ISBN 978-0-330-49062-7

- Ketchum, M., The WW2 Letters of Private Melvin W. Johnson, KetchCetera, 2014-12-06 [2014-12-01]

- Komorowski, Krzysztof, Boje polskie 1939–1945: przewodnik encyklopedyczny, Wojskowe Biuro Badań Historycznych (Poland: Bellona), 2009: 65–67, ISBN 978-83-7399-353-2

- Krivosheev, G. F., Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth Century, Greenhill Books, 1997, ISBN 978-1-85367-280-4

- Kutylowski, Denny, Polish Holidays, Polish Toledo, 2011-11-21

- Lavrenov, Sergei; Popov, Igor, Крах Третьего рейха [The Fall of the Third Reich], Moscow: ACT, 2000, ISBN 5-237-05065-4 (俄语)

- Le Tissier, Tony, Slaughter at Halbe, Sutton, 2005, ISBN 978-0-7509-3689-7

- Lewis, John E., The Mammoth Book of Eye-witness History, Pgw, 1998, ISBN 978-0-7867-0534-4

- McInnis, Edgar, The war 6, Oxford University Press, 1946

- Milward, Alan S., War, Economy and Society, 1939–1945, University of California Press, 1980, ISBN 978-0-520-03942-1

- Müller, Rolf-Dieter, Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 10/1: Der Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945 und die Folgen des Zweiten Weltkrieges – Teilbd 1: Die militärische Niederwerfung der Wehrmacht, Deutsche Verlags-Anstalt, 2008, ISBN 978-3-421-06237-6 (德语)

- Murray, Williamson; Millett, Allan Reed, A War to be Won, Harvard University Press, 2000, ISBN 978-0-674-00680-5

- RAF History — Bomber Command 60th Anniversary, RAF, 2006-03-13 [2012-04-01]

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2007 г. N 68-ФЗ "О Знамени Победы" (Federal Law of the Russian Federation dated May 7, 2007 N 68 -FZ "On the Banner of Victory"), rg.ru, 2007-05-08 [2011-06-01] (俄语)

- Ryan, Cornelius, The Last Battle, Simon & Schuster, 1966, ISBN 978-0-671-40640-0

- Rzheshevsky, Oleg A., Берлинская операция 1945 г.: дискуссия продолжается [The Berlin Operation of 1945: Discussion Continues], Мир истории [World of History], 2002, (4) (俄语)

- Simons, Gerald, Victory in Europe, Time-Life Books, 1982, ISBN 978-0-8094-3406-0

- Sontheimer, Michael, Iconic Red Army Reichstag Photo Faked, Der Spiegel, 2008-05-07 [2008-09-13]

- Tiemann, Ralf, The Leibstandarte IV/2, J.J. Fedorowicz Publishing, 1998, ISBN 978-0-921991-40-3

- Wagner, Ray, The Soviet Air Force in World War II: the Official History, Doubleday, 1974

- White, Osmar, Conquerors' Road: An Eyewitness Report of Germany 1945, Cambridge University Press, 2003, ISBN 978-0-521-53751-3

- Williams, Andrew, D-Day to Berlin, Hodder & Stoughton, 2005, ISBN 978-0-340-83397-1

- Zaloga, Steven J., 'The Polish Army, 1939–45, Osprey Publishing, 1982

- Ziemke, Earl F., Battle for Berlin End of the Third Reich Ballantine's Illustrated History of World War II (Battle Book #6), Ballantine Books, 1969

- Ziemke, Earl F., Chapter 17 Zone and Sector, The U.S. Army in the occupation of Germany 1944–1946, Washington, D. C.: Center of Military History, United States Army, 1990, Library of Congress Catalog Card Number 75-619027

- Ziemke, Earl F., Germany and World War II: The Official History?, Central European History, 1983, 16 (4): 398–407, doi:10.1017/S0008938900001266

- Zuljan, Ralph, Battle for the Seelow Heights – Part II, 2003-07-01 Originally published in "World War II" at Suite101.com on 1 May 1999. Revised edition published in "Articles On War" at OnWar.com on 1 July 2003.

延伸阅读

- Antill, P., Battle for Berlin: April – May 1945 — Includes the Order of Battle for the Battle for Berlin (Le Tissier, T., The Battle of Berlin 1945, London: Jonathan Cape, 1988)

- Durie, William, The British Garrison Berlin 1945–1994: Nowhere to Go ... a Pictorial Historiography of the British Military Occupation / Presence in Berlin, Berlin: Vergangenheitsverlag (de), 2012, ISBN 978-3-86408-068-5, OCLC 978161722 (英语)

- Erickson, John, The Road to Berlin: Continuing the History of Stalin's War with Germany, Westview Press, 1983, ISBN 978-0-89158-795-8

- Anonymous; A Woman in Berlin: Six Weeks in the Conquered City Translated by Anthes Bell, ISBN 978-0-8050-7540-3

- Kuby, Erich, The Russians and Berlin, 1945, Hill and Wang, 1968

- Moeller, Robert G., West Germany Under Construction, University of Michigan Press, 1997, ISBN 978-0-472-06648-3

- Naimark, Norman M., The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949, Cambridge: Belknap, 1995, ISBN 978-0-674-78405-5

- Read, Anthony; Fisher, David, The Fall of Berlin, London: Pimlico, 1993, ISBN 978-0-7126-0695-0

- Sanders, Ian J., Photos of World War 2 Berlin Locations today

- Shepardson, Donald E., The Fall of Berlin and the Rise of a Myth, The Journal of Military History, 1998, 62 (1): 135–153, JSTOR 120398, doi:10.2307/120398

- Tilman, Remme, The Battle for Berlin in World War Two, BBC

- White, Osmar, By the eyes of a war correspondent — Alternative account of crimes against civilians

- RT, (official channel on YouTube). . 27 June 2010. 26-minute video.