| 中華人民共和國 | |

|---|---|

中華人民共和國在世界的位置 | |

| 首都 | 北京[注 1] |

| 最大城市 (中心城區建成區面積及人口) | 上海市[1] |

| 通用語言 | 現代標準漢語(普通話) |

| 認可的地方語言 | |

| 通用文字 | 規範漢字[注 4][5][6] |

| 族群 | |

| 宗教(2014年)(CFPS)[8] | |

| 成員 | 聯合國安理會常任理事國;其餘成員國身份詳見中國所參加的國際組織列表。 |

| 政府 | 單一制、中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、人民代表大會制度、人民民主專政的社會主義共和國[9] |

| 習近平 | |

• 中央軍委主席 | 習近平 |

• 國務院總理 | 李強 |

| 趙樂際 | |

• 全國政協主席 | 王滬寧 |

| 蔡奇 | |

• 國家副主席 | 韓正 |

| 劉金國 | |

• 最高人民法院院長 | 張軍 |

| 應勇 | |

| 立法機構 | 全國人民代表大會 (及其常務委員會) 國務院 (負責制定行政法規) 特別行政區立法機構: |

| 現役軍人 | 2 000 000人(2021年)(第1名) |

• 開國大典 | 1949年10月1日 |

• 首部憲法頒布 | 1954年9月20日 |

• 「文化大革命」 | 1966年-1976年 |

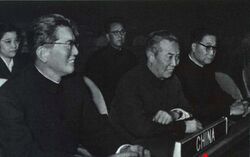

| 1971年10月25日 | |

| 1978年12月18日 | |

• 現行憲法頒布 | 1982年12月4日 |

| 1997年7月1日 1999年12月20日 | |

• 加入世界貿易組織 | 2001年12月11日 |

| 面積 | |

• 總計 | 約960萬平方公里(第3名) |

• 水域率 | 2.8% |

| 人口 | |

• 2023年估計 | 14.41億人[注 8](第2名) |

• 2020年普查 | 1 443 497 378人[注 9] |

• 密度 | 145人/平方公里(第83名) |

| GDP(本幣) | 2023年估計 |

• 總計 | 126.058萬億元人民幣[注 10][10] |

• 人均 | 89 424元人民幣[注 10][10] |

| GDP(PPP) | 2023年估計 |

• 總計 | 32.931萬億美元[注 10][15](第1名) |

• 人均 | 23 332美元[注 10][15](第73名) |

| GDP(國際匯率) | 2023年估計 |

• 總計 | 17.889萬億美元[注 10][10](第2名) |

• 人均 | 12 681美元[注 10][10](第64名) |

| 人類發展指數 | ▲ 0.788[注 10][16](2022年) 高 · 第75名 |

| 貨幣 | 人民幣[注 11](CNY、RMB、¥) |

| 時區 | UTC+8(北京時間) |

| 日期格式 | |

• 曆法 | 公曆、農曆[注 12] |

| 行駛方位 | 靠右行駛(中國內地、台灣地區) 靠左行駛(港澳地區) |

| 電話區號 | +86(中國內地)、+852(香港)、+853(澳門)、+886(台灣) |

| ISO 3166碼 | CN |

| 互聯網頂級域 | |

中華人民共和國,一般簡稱為「中國」,是一個位於亞洲東部、太平洋西岸的社會主義國家,成立於1949年10月1日,以北京為首都。

中國擁有遼闊的國土和領海,其陸地總面積約960萬平方千米,為世界陸地面積第三大國,海域總面積約473萬平方千米,陸地邊界長度約2.28萬千米,大陸海岸線長度約1.8萬千米,海域分布着大小島嶼7600個,面積最大的是台灣島,面積35759平方千米。中國同14國陸上接壤,與8國海上相鄰。全國劃分為34個一級行政區,包括23個省、5個自治區、4個直轄市、2個特別行政區。

中國人口眾多、文化多元。截至2023年末,中國有人口14.41億[注 8],是世界上人口第二多的國家。中國是一個統一的多民族國家,由中國政府劃定的民族有56個,其中漢族為主體民族,占全國人口的約九成;此外還有未劃定的民系以及外國歸化人士等。根據第七次全國人口普查公報,尚有84.5萬外國人長居在中國境內。各民族都各自擁有悠久的歷史以及豐富的傳統文化,形成了鮮明的民俗和民族特色,共同形成了多元一體的中華文化,並在當代逐漸發展成為中國特色社會主義文化。中國擁有43處世界文化遺產及世界文化與自然雙重遺產,位居全世界第五位;而全國各地擁有大量的文物與文化遺產。

中華人民共和國成立之後,進入社會主義革命和建設時期,1956年實現向社會主義過渡,此後社會主義建設在探索中曲折發展。中共十一屆三中全會後實行改革開放,沿着中國特色社會主義道路,集中力量進行社會主義現代化建設。

中國是世界第二大經濟體,是近年來世界經濟增長最大的貢獻者,2020年時國民生產總值首次突破100萬億元。中國擁有全世界最為完整的工業門類,是少數能夠自行生產包括軍事裝備和核武器在內的絕大多數工業產品的國家之一。中國在交通、能源、航天、生物技術、裝備製造業等方面擁有較強的實力和國際競爭力;2021年時,全社會研究與試驗發展投入強度為2.44%,雖然仍然低於發達國家整體平均水平,但也處於世界前列。

中國擁有世界第一大規模的常備部隊和後備武裝部隊,共同組成中華人民共和國武裝力量。中國是全世界少數幾個擁有三位一體核力量、隱身戰鬥機、電磁彈射式航空母艦等軍事力量的國家。中國奉行獨立自主的和平外交政策,在處理國與國關係時,一貫主張互不干涉內政,以和平共處五項原則為指導,而不以社會制度、意識形態和價值觀念的異同為標準。中國與183個國家建立有外交關係。中國是聯合國安理會的常任理事國,作為最大的發展中國家,推動南南合作,並在近年來倡導「一帶一路」倡議。中國是當今世界「一超多強」的多極化格局的重要組成部分。中國從本國人民和世界人民的長遠利益和根本利益出發,把反對霸權主義、維護世界和平、發展各國友好合作和促進共同經濟繁榮,作為自己對外工作的根本目標。

中華人民共和國國旗為五星紅旗。中華人民共和國國徽由國旗、天安門、齒輪和麥稻穗組成,中間是五星照耀下的天安門,周圍由兩把麥稻組成正圓形的環,齒輪安在麥稻杆下方交叉點上,中心則交結着向左右綰住麥稻而下垂的紅綬。中華人民共和國國歌為《義勇軍進行曲》。

國名

「中華人民共和國」國名中「中華」代表中華民族,「人民」代表工人、農民、小資產階級和民族資產階級,「共和國」代表國體。新政治協商會議籌備會最初起草時曾決定國名為「中華人民民主共和國」、簡稱「中華民國」,但1949年9月27日中國人民政治協商會議第一屆全體會議通過《中華人民共和國中央人民政府組織法》最終決議國名為「中華人民共和國」[17]。

中華人民共和國有時會稱作「新中國」,來和新民主主義革命時期的「舊中國」做區分。1971年10月,第26屆聯合國大會通過第2758號決議,中華人民共和國恢復在聯合國系統的合法權利,「中國」也逐漸成為國際社會對中華人民共和國的常見稱呼。此外,中華人民共和國又簡稱「中」或「華」,如「中日關係」、「駐華大使」等。

歷史

新民主主義革命和建國

中國是世界上歷史最悠久的國家之一。中國各族人民共同創造了光輝燦爛的文化,具有光榮的革命傳統。1840年以後,封建的中國逐漸變成半殖民地、半封建的國家。中國人民為國家獨立、民族解放和民主自由進行了前仆後繼的英勇奮鬥。1911年孫中山先生領導的辛亥革命,廢除了封建帝制,創立了中華民國。但是,中國人民反對帝國主義和封建主義的歷史任務還沒有完成。

1919年爆發的五四運動是中國走向新民主主義革命的轉折點。新民主主義革命是無產階級領導的、人民大眾的、反對帝國主義、封建主義、官僚資本主義的革命[18]。新民主主義革命的指導思想是馬克思主義;其領導者是中國的無產階級;其先鋒隊,即中國共產黨,於1921年7月23日在上海誕生,並即刻開始履行作為一個革命政黨的歷史使命,為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興。

中國共產黨深刻認識到,近代中國社會主要矛盾是帝國主義和中華民族的矛盾、封建主義和人民大眾的矛盾。實現中華民族偉大復興,必須進行反帝反封建鬥爭[19]。經歷大革命及其失敗、土地革命戰爭及其曲折、抗日戰爭、解放戰爭,中國共產黨領導下的中國人民成功開闢了農村包圍城市、武裝奪取政權的中國革命道路。1947年7月開始,中國人民解放軍在各個戰線開始轉向戰略反攻,將戰爭引向國民黨統治區。1948年9月,人民解放軍以磅礴之勢,連續組織了遼瀋、淮海、平津三大戰役,解放了東北、華東、華北廣大地區,並使得國民黨反動派的主要軍事力量基本上被摧毀。國民黨反動派妄圖「劃江而治」,以保存其反革命力量。1949年4月23日,南京解放,國民黨的反動統治宣告覆滅[20]。

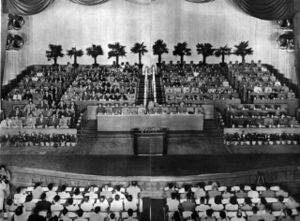

為建立一個全新的中國,中國共產黨早在1948年4月30日,即號召召開新政協,成立「民主聯合政府」[20]。1949年9月21日至30日,第一屆中國人民政治協商會議全體會議在北平召開。會議代行全國人民代表大會職權,通過了起臨時憲法作用的《中國人民政治協商會議共同綱領》。9月30日下午,第一屆中國人民政治協商會議全體會議產生政協第一屆全國委員會,選舉毛澤東為中央人民政府主席,朱德、劉少奇、宋慶齡、李濟深、張瀾、高崗為副主席,其他56人為中央人民政府委員[21]。

1949年10月1日下午3時,中華人民共和國開國大典在北京天安門廣場舉行。毛澤東在天安門城樓上宣告中華人民共和國中央人民政府成立。中華人民共和國的成立標誌着中國新民主主義革命的基本結束和社會主義革命的開始[18]。

社會主義革命和社會主義建設時期

從1949年10月中華人民共和國成立到1956年,中國共產黨領導全國各族人民有步驟地實現從新民主主義到社會主義的轉變,迅速恢復了國民經濟並開展了有計劃的經濟建設,在全國絕大部分地區基本上完成了對生產資料私有制的社會主義改造。

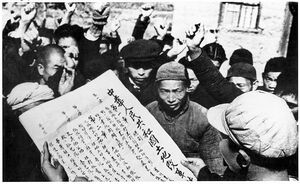

中華人民共和國成立後的頭三年,肅清了國民黨反動派在大陸的殘餘武裝力量和土匪,實現了西藏的和平解放,建立了各地各級的人民政府,沒收了官僚資本企業並把它們改造成為社會主義國營企業,統一了全國財政經濟工作,穩定了物價,完成了新解放區土地制度的改革,鎮壓了反革命,開展了「三反」運動和「五反」運動。對舊中國的教育科學文化事業進行了很有成效的改造。在勝利完成繁重的社會改革任務和進行偉大的抗美援朝、保家衛國戰爭的同時,迅速恢復了在舊中國遭到嚴重破壞的國民經濟,全國工農業生產1952年年底達到歷史最高水平。

1952年,中共中央按照毛澤東的建議,提出了過渡時期的總路線:要在一個相當長的時期內,逐步實現國家的社會主義工業化,並逐步實現國家對農業、對手工業和對資本主義工商業的社會主義改造。這個總路線反映了歷史的必然性。

在過渡時期中,中國共產黨創造性地開闢了一條適合中國特點的社會主義改造的道路。對資本主義工商業,實行委託加工、計劃訂貨、統購包銷、委託經銷代銷、公私合營、全行業公私合營等一系列從低級到高級的國家資本主義的過渡形式,最後實現了馬克思和列寧曾經設想過的對資產階級的和平贖買。對個體農業,遵循自願互利、典型示範和國家幫助的原則,創造了從臨時互助組和常年互助組,發展到半社會主義性質的初級農業生產合作社,再發展到社會主義性質的高級農業生產合作社的過渡形式。對於個體手工業的改造,也採取了類似的方法。在改造過程中,國家資本主義經濟和合作經濟表現了明顯的優越性。到1956年,全國絕大部分地區基本上完成了對生產資料私有制的社會主義改造。這一史稱「三大改造」的運動的完成,標誌着社會主義革命的勝利,社會主義制度在中國基本建立,中國進入社會主義初級階段。

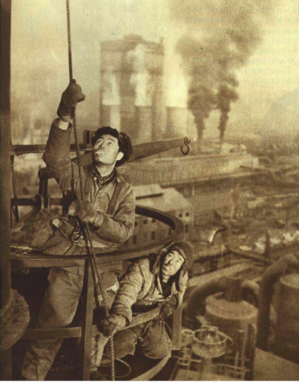

1953年至1957年之間的中國第一個五年計劃的經濟建設,依靠自己的努力,加上蘇聯和其他友好國家的支援,同樣取得了重大的成就。一批為國家工業化所必需而過去又非常薄弱的基礎工業建立了起來。從1953年到1956年,全國工業總產值平均每年遞增19.6%,農業總產值平均每年遞增4.8%。

1954年9月召開了第一屆全國人民代表大會第一次會議,制定了《中華人民共和國憲法》。1956年1月中共中央召開的知識分子問題會議和隨後提出的「百花齊放、百家爭鳴」方針,規定了對知識分子和教育科學文化工作的正確政策,促進了這方面事業的繁榮。

1956年9月的中國共產黨第八次全國代表大會指出:社會主義制度在中國已經基本上建立起來;國內主要矛盾已經是人民對於經濟文化迅速發展的需要同當前經濟文化不能滿足人民需要的狀況之間的矛盾;全國人民的主要任務是集中力量發展社會生產力,實現國家工業化,逐步滿足人民日益增長的物質和文化需要;雖然還有階級鬥爭,還要加強人民民主專政,但其根本任務已經是在新的生產關係下面保護和發展生產力。

社會主義改造基本完成以後,中國共產黨領導全國各族人民開始轉入全面的大規模的社會主義建設。從1956年到1966年「文化大革命」爆發前的十年,是中國共產黨領導中國社會主義建設在探索中曲折發展的十年,其間雖然遭到過嚴重挫折,仍然取得了很大的成就。1966年同1956年相比,全國工業固定資產按原價計算,增長了3倍。棉紗、原煤、發電量、原油、鋼和機械設備等主要工業產品的產量,都有巨大的增長。從1965年起實現了石油全部自給。電子工業、石油化工等一批新興的工業部門建設了起來。工業布局有了改善。農業的基本建設和技術改造開始大規模地展開,並逐漸收到成效。全國農業用拖拉機和化肥施用量都增長6倍以上,農村用電量增長70倍。高等學校的畢業生為前7年的4.9倍。經過整頓,教育質量得到顯著提高。科學技術工作也有比較突出的成果。

1957年,全黨開展整風運動,發動群眾向中國共產黨提出批評建議;但在整風過程中,極少數資產階級右派分子乘機鼓吹所謂「大鳴大放」,向黨和新生的社會主義制度放肆地發動進攻,妄圖取代共產黨的領導,對這種進攻進行堅決的反擊是完全正確和必要的。但是反右派鬥爭被嚴重地擴大化了,把一批知識分子、愛國人士和黨內幹部錯劃為「右派分子」,造成了不幸的後果。

1958年,中共八大二次會議通過的「鼓足幹勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義」社會主義建設總路線及其基本點,其正確的一面是反映了廣大人民群眾迫切要求改變中國經濟文化落後狀況的普遍願望,其缺點是忽視了客觀的經濟規律。在這次會議前後,全黨同志和全國各族人民在生產建設中發揮了高度的社會主義積極性和創造精神,並取得了一定的成果。但是,由於對社會主義建設經驗不足,對經濟發展規律和中國經濟基本情況認識不足,更由於毛澤東、中央和地方不少領導人在勝利面前滋長了驕傲自滿情緒,急於求成,誇大了主觀意志和主觀努力的作用,沒有經過認真的調查研究和試點,就在總路線提出後輕率地發動了「大躍進」運動和農村人民公社化運動,使得以高指標、瞎指揮、浮誇風和「共產風」為主要標誌的「左」傾錯誤嚴重地泛濫開來。從1958年年底到1959年7月中央政治局廬山會議前期,毛澤東和中共中央曾經努力領導全黨糾正已經覺察到的錯誤。但是,廬山會議後期,毛澤東錯誤地發動了對彭德懷的批判,進而在全黨錯誤地開展了「反右傾」鬥爭。這場鬥爭在政治上使黨內從中央到基層的民主生活遭到嚴重損害,在經濟上打斷了糾正「左」傾錯誤的進程,使錯誤延續了更長時間。主要由於「大躍進」和「反右傾」的錯誤,加上當時的自然災害和蘇聯政府背信棄義地撕毀合同,中國國民經濟在1959年到1961年發生嚴重困難,國家和人民遭到重大損失。

1960年冬,中共中央和毛澤東開始糾正農村工作中的「左」傾錯誤,並且決定對國民經濟實行「調整、鞏固、充實、提高」的方針,隨即在劉少奇、周恩來、陳雲、鄧小平等的主持下,制定和執行了一系列正確的政策和果斷的措施。1962年1月召開的有7000人參加的擴大的中央工作會議,初步總結了「大躍進」中的經驗教訓,開展了批評和自我批評。會議前後又為「反右傾」運動中被錯誤批判的大多數同志進行了甄別平反。由於這些經濟和政治的措施,從1962年到1966年,國民經濟得到了比較順利的恢復和發展。但是,「左」傾錯誤在經濟工作的指導思想上並未得到徹底糾正,而在政治和思想文化方面還有發展。這個時期,毛澤東在關於社會主義社會階級鬥爭的理論和實踐上的錯誤發展得越來越嚴重,他的個人專斷作風逐步損害黨的民主集中制,個人崇拜現象逐步發展。中共中央未能及時糾正這些錯誤。林彪、江青、康生這些野心家又別有用心地利用和助長了這些錯誤。這就導致了「文化大革命」的發動。

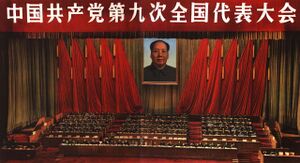

1966年5月至1976年10月的「文化大革命」,使黨、國家和人民遭到新中國建立以來最嚴重的挫折和損失。這場「文化大革命」是毛澤東發動和領導的。毛澤東同志對當時國內階級形勢以及黨和國家政治狀況作出完全錯誤的估計,其發動「文化大革命」的「左」傾錯誤論點明顯地脫離了作為馬克思列寧主義普遍原理和中國革命具體實踐相結合的毛澤東思想的軌道。毛澤東所重用過的林彪、江青等人組成兩個陰謀奪取最高權力的反革命集團,利用毛澤東的錯誤,背着他進行了大量禍國殃民的罪惡活動。歷史已經判明,「文化大革命」是一場由領導者錯誤發動,被反革命集團利用,給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂。

中國共產黨和人民在「文化大革命」中同「左」傾錯誤和林彪、江青反革命集團的鬥爭是艱難曲折的,是一直沒有停止的。正是由於全黨和廣大工人、農民、解放軍指戰員、知識分子、知識青年和幹部的共同鬥爭,使「文化大革命」的破壞受到了一定程度的限制。中國國民經濟雖然遭到巨大損失,仍然取得了進展。糧食生產保持了比較穩定的增長。工業交通、基本建設和科學技術方面取得了一批重要成就,其中包括一些新鐵路和南京長江大橋的建成,一些技術先進的大型企業的投產,氫彈試驗和人造衛星發射回收的成功,秈型雜交水稻的育成和推廣,等等。在國家動亂的情況下,人民解放軍仍然英勇地保衛着祖國的安全。對外工作也打開了新的局面。當然,這一切絕不是「文化大革命」的成果,如果沒有「文化大革命」,社會主義建設事業會取得大得多的成就。在「文化大革命」中,儘管遭到林彪、江青兩個反革命集團的破壞,但中國共產黨和人民終於戰勝了他們。中國共產黨、人民政權、人民軍隊和整個社會的性質都沒有改變。歷史再一次表明,中國人民是偉大的人民,中國共產黨和社會主義制度具有偉大而頑強的生命力。

林彪反革命集團陰謀策動反革命政變,奪取最高權力。毛澤東、周恩來機智地粉碎了他們的陰謀。1971年9月13日,林彪等人慌忙外逃,在蒙古溫都爾汗機毀人亡。林彪反革命集團的未遂政變是「文化大革命」推翻黨的一系列基本原則的結果,客觀上宣告了「文化大革命」的理論和實踐的失敗。1975年,周恩來病重,鄧小平在毛澤東支持下主持中央日常工作,着手對許多方面的工作進行整頓,使形勢有了明顯好轉。1976年1月周恩來逝世。周恩來對黨和人民無限忠誠,鞠躬盡瘁。他在「文化大革命」中處於非常困難的地位。他顧全大局,任勞任怨,為繼續進行黨和國家的正常工作,為儘量減少「文化大革命」所造成的損失,為保護大批的黨內外幹部,做了堅持不懈的努力,費盡了心血。他同林彪、江青反革命集團的破壞進行了各種形式的鬥爭。他的逝世引起了全黨和全國各族人民的無限悲痛。同年4月間,在全國範圍內掀起了以「天安門事件」為代表的悼念周總理、反對「四人幫」的強大抗議運動。這個運動實質上是擁護以鄧小平為代表的黨的正確領導,它為後來粉碎江青反革命集團奠定了偉大的群眾基礎。1976年9月毛澤東逝世,江青反革命集團加緊奪取黨和國家最高領導權的陰謀活動。同年10月上旬,中央政治局執行黨和人民的意志,毅然粉碎了江青反革命集團,結束了「文化大革命」這場災難。這是全黨、全軍和全國各族人民長期鬥爭取得的偉大勝利[22]。

從新中國成立到改革開放前夕,黨領導人民完成社會主義革命,消滅一切剝削制度,實現了中華民族有史以來最為廣泛而深刻的社會變革,實現了一窮二白、人口眾多的東方大國大步邁進社會主義社會的偉大飛躍。在探索過程中,雖然經歷了嚴重曲折,但黨在社會主義革命和建設中取得的獨創性理論成果和巨大成就,為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎[19]。

改革開放和社會主義現代化建設時期

改革開放和社會主義現代化建設新時期,黨面臨的主要任務是,繼續探索中國建設社會主義的正確道路,解放和發展社會生產力,使人民擺脫貧困、儘快富裕起來,為實現中華民族偉大復興提供充滿新的活力的體制保證和快速發展的物質條件。

「文化大革命」結束以後,在黨和國家面臨何去何從的重大歷史關頭,黨深刻認識到,只有實行改革開放才是唯一出路,否則我們的現代化事業和社會主義事業就會被葬送。1978年12月,中國共產黨第十一屆中央委員會第三次全體會議召開。中國共產黨在十一屆三中全會前後領導和支持了關於實踐是檢驗真理唯一標準的大討論。這場討論衝破個人崇拜和「兩個凡是」的束縛,重新確立了解放思想、實事求是的思想路線。中國共產黨在十一屆三中全會上毅然拋棄「以階級鬥爭為綱」這個不適用於社會主義社會的「左」的錯誤方針,把黨和國家的工作中心轉移到經濟建設上來。在確定工作中心轉移的同時,作出了實行改革開放的偉大決策,並針對撥亂反正過程中出現的錯誤思潮,旗幟鮮明地強調必須堅持社會主義道路、堅持人民民主專政、堅持中國共產黨的領導、堅持馬克思列寧主義毛澤東思想。以「以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放」思想為基礎的黨的基本路線逐漸形成。黨在各方面工作中恢復並制定一系列正確政策,調整國民經濟。黨制定《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》,標誌着黨在指導思想上的撥亂反正勝利完成。

在撥亂反正基本完成的基礎上,1982年9月召開了中國共產黨第十二次全國代表大會。這次大會提出「把馬克思主義的普遍真理同中國的具體實際結合起來,走自己的道路,建設有中國特色的社會主義」的思想,確定分兩步走在20世紀末實現國民生產總值翻兩番的目標。隨後又提出第三步到21世紀中葉基本實現社會主義現代化的戰略。1985年的中國共產黨全國代表會議和中國共產黨十二屆五中全會,進一步完成了黨的領導層的新老交替。

黨的十一屆三中全會以後,以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人,團結帶領全黨全國各族人民,深刻總結新中國成立以來正反兩方面經驗,圍繞什麼是社會主義、怎樣建設社會主義這一根本問題,借鑑世界社會主義歷史經驗,創立了鄧小平理論,解放思想,實事求是,作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策,深刻揭示社會主義本質,確立社會主義初級階段基本路線,明確提出走自己的路、建設中國特色社會主義,科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題,制定了到二十一世紀中葉分三步走、基本實現社會主義現代化的發展戰略,成功開創了中國特色社會主義。

黨深刻認識到,開創改革開放和社會主義現代化建設新局面,必須以理論創新引領事業發展。鄧小平同志指出,一個黨,一個國家,一個民族,如果一切從本本出發,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前進,它的生機就停止了,就要亡黨亡國。黨領導和支持開展真理標準問題大討論,從新的實踐和時代特徵出發堅持和發展馬克思主義,科學回答了建設中國特色社會主義的發展道路、發展階段、根本任務、發展動力、發展戰略、政治保證、祖國統一、外交和國際戰略、領導力量和依靠力量等一系列基本問題,形成中國特色社會主義理論體系,實現了馬克思主義中國化新的飛躍。

改革和建設的順利進行,需要強有力的思想和政治保證。中國共產黨提出一系列「兩手抓」的戰略方針,強調一手抓改革開放,一手抓打擊犯罪;一手抓經濟建設,一手抓民主法制;一手抓物質文明,一手抓精神文明。中共十二屆六中全會作出《關於社會主義精神文明建設指導方針的決議》,指出精神文明建設必須是推動社會主義現代化建設的精神文明建設,是促進全面改革和實行對外開放的精神文明建設,是堅持四項基本原則的精神文明建設。黨還強調在整個社會主義現代化建設進程中都要進行反對資產階級自由化的教育和鬥爭。

為了解決香港、澳門、台灣的問題,實現祖國統一,鄧小平尊重歷史和現狀,從實際出發,創造性地提出了「一個國家,兩種制度」的偉大構想,即在祖國大陸實行社會主義制度,在香港、澳門、台灣地區實行資本主義制度。1982年9月,他在同英國首相會見時,闡述了中國解決香港問題的基本立場,維護了祖國的主權和尊嚴。1983年他提出解決台灣問題的「六條」方針,強烈表達了和平統一祖國的願望。他針對分裂中國的圖謀,強調不能放棄用非和平方式解決台灣問題。

中共十二大以後,中國按照「一國兩制」的構想解決香港和澳門回歸祖國的問題。在經過兩年的談判後,1984年12月19日中英兩國政府領導人在北京正式簽署了關於香港問題的聯合聲明。聯合聲明中明確規定,中華人民共和國政府於1997年7月1日對香港恢復行使主權。香港問題的解決為澳門問題的解決提供了範例。經過談判,1987年4月13日中葡兩國政府領導人在北京簽署了關於澳門問題的聯合聲明。聯合聲明規定,中華人民共和國政府於1999年12月20日對澳門恢復行使主權。

20世紀80年代末至90年代初,蘇聯解體、東歐劇變。由於國際上反共反社會主義的敵對勢力的支持和煽動,國際大氣候和國內小氣候導致1989年春夏之交中國發生嚴重政治風波。黨和政府依靠人民,旗幟鮮明反對動亂,捍衛了社會主義國家政權,維護了人民根本利益。

黨的十三屆四中全會以後,以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人,團結帶領全黨全國各族人民,堅持黨的基本理論、基本路線,加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識,形成了「三個代表」重要思想,在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前捍衛了中國特色社會主義,確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架,確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配製度,開創全面改革開放新局面,推進黨的建設新的偉大工程,成功把中國特色社會主義推向二十一世紀。

1992年年初,鄧小平視察南方發表重要談話,科學地總結了十一屆三中全會以來黨的基本實踐和基本經驗,從理論上深刻地回答了長期困擾和束縛人們思想的許多重大認識問題,特別是社會主義與市場經濟的關係問題。談話強調基本路線要管一百年,動搖不得,要求我們思想更解放一點,改革開放的膽子更大一點,建設的步子更快一點,千萬不可喪失時機。同年3月中共中央政治局召開全體會議,完全贊同鄧小平的重要談話,認為談話不僅對當前的改革和建設,對開好中共十四大,具有十分重要的指導作用,而且對整個社會主義現代化建設事業具有重大而深遠的意義。接着,中共中央和國務院作出關於加快改革開放和經濟發展的一系列決定。

1997年7月1日,中國政府實現了對香港恢復行使主權。香港回歸祖國,標誌着「一國兩制」構想的巨大成功,標誌着中國人民在完成祖國統一大業的道路上邁出了重要一步。

黨領導人民成功應對亞洲金融危機,戰勝長江和嫩江、松花江流域嚴重洪澇災害。公有制經濟進一步壯大,國有企業改革穩步推進。個體、私營等非公有制經濟較快發展。市場體系建設全面展開,宏觀調控體系不斷完善,政府職能轉變步伐加快。財稅、金融、流通、住房和政府機構等改革繼續深化。1999年12月20日,中國政府實現了對澳門恢復行使主權。2001年,中國正式加入世界貿易組織,對外開放進入新的階段。

黨的十六大以後,以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人,團結帶領全黨全國各族人民,在全面建成小康社會進程中推進實踐創新、理論創新、制度創新,深刻認識和回答了新形勢下實現什麼樣的發展、怎樣發展等重大問題,形成了科學發展觀,抓住重要戰略機遇期,聚精會神搞建設,一心一意謀發展,強調堅持以人為本、全面協調可持續發展,着力保障和改善民生,促進社會公平正義,推進黨的執政能力建設和先進性建設,成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義。

2002年至2003年,非典疫情爆發。2007年至2008年間,國際金融危機、南方雪災、汶川特大地震接踵而至。黨領導人民成功應對各種風險考驗,彰顯了黨抵禦風險和駕馭複雜局面的能力。2008年8月8日,第29屆奧林匹克運動會在北京開幕。2010年,上海世博會成功舉行。2011年中國躍居世界第二大經濟體。

黨的十二大、十三大、十四大、十五大、十六大、十七大,根據國際國內形勢發展變化,從中國發展新要求出發,一以貫之對推進改革開放和社會主義現代化建設作出全面部署,並召開多次中央全會專題研究部署改革發展穩定重大工作。改革從農村實行家庭聯產承包責任制率先突破,逐步轉向城市經濟體制改革並全面鋪開,確立社會主義市場經濟的改革方向,更大程度更廣範圍發揮市場在資源配置中的基礎性作用,堅持和完善基本經濟制度和分配製度。黨堅決推進經濟體制改革,同時進行政治、文化、社會等各領域體制改革,推進黨的建設制度改革,不斷形成和發展符合當代中國國情、充滿生機活力的體制機制。黨把對外開放確立為基本國策,從興辦深圳等經濟特區、開發開放浦東、推動沿海沿邊沿江沿線和內陸中心城市對外開放到加入世界貿易組織,從「引進來」到「走出去」,充分利用國際國內兩個市場、兩種資源。經過持續推進改革開放,中國實現了從高度集中的計劃經濟體制到充滿活力的社會主義市場經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的歷史性轉變。

為了加快推進社會主義現代化,黨領導人民進行經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設,取得一系列重大成就。黨堅持以經濟建設為中心,堅持發展是硬道理,提出科學技術是第一生產力,實施科教興國、可持續發展、人才強國等重大戰略,推進西部大開發,振興東北地區等老工業基地,促進中部地區崛起,支持東部地區率先發展,促進城鄉、區域協調發展,推進國有企業改革和發展,鼓勵和支持發展非公有制經濟,加快轉變經濟發展方式,加強生態環境保護,推動經濟持續快速發展,綜合國力大幅提升。黨堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,發展社會主義民主政治,建設社會主義政治文明,積極穩妥推進政治體制改革,堅持依法治國和以德治國相結合,制定新憲法,建設社會主義法治國家,形成中國特色社會主義法律體系,尊重和保障人權,鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線。黨加強理想信念教育,推進社會主義核心價值體系建設,建設社會主義精神文明,發展社會主義先進文化,推動社會主義文化大發展大繁榮。黨加快推進以改善民生為重點的社會建設,改善人民生活,取消農業稅,不斷推進學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居,促進社會和諧穩定。黨提出建設強大的現代化正規化革命軍隊的總目標,把軍事鬥爭準備的基點放在打贏信息化條件下的局部戰爭上,推進中國特色軍事變革,走中國特色精兵之路。

中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告,改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招,中國特色社會主義道路是指引中國發展繁榮的正確道路,中國大踏步趕上了時代。

中國特色社會主義新時代

黨的十八大以來,中國特色社會主義進入新時代。黨面臨的主要任務是,實現第一個百年奮鬥目標,開啟實現第二個百年奮鬥目標新征程,朝着實現中華民族偉大復興的宏偉目標繼續前進。

以習近平同志為主要代表的中國共產黨人,堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合,堅持毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀,深刻總結並充分運用黨成立以來的歷史經驗,從新的實際出發,創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。習近平新時代中國特色社會主義思想是黨對中國特色社會主義建設規律認識深化和理論創新的重大成果。

黨的十八屆三中全會對經濟體制、政治體制、文化體制、社會體制、生態文明體制、國防和軍隊改革和黨的建設制度改革作出部署,確定全面深化改革的總目標、戰略重點、優先順序、主攻方向、工作機制、推進方式和時間表、路線圖。

2013年9月7日,習近平在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學演講中第一次提出「一帶一路」倡議。中國堅持共商共建共享,推動共建「一帶一路」高質量發展,推進一大批關係沿線國家經濟發展、民生改善的合作項目,建設和平之路、繁榮之路、開放之路、綠色之路、創新之路、文明之路,使共建「一帶一路」成為當今世界深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。中國堅持對內對外開放相互促進、「引進來」和「走出去」更好結合,推動貿易和投資自由化便利化,構建面向全球的高標準自由貿易區網絡,建設自由貿易試驗區和海南自由貿易港,推動規則、規制、管理、標準等制度型開放,形成更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放格局,構建互利共贏、多元平衡、安全高效的開放型經濟體系,不斷增強中國國際經濟合作和競爭新優勢。

2019年末至2023年初,新冠疫情爆發。在疫情初期,黨中央果斷決策、沉着應對,堅持人民至上、生命至上,提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求,開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰,舉全國之力實施規模空前的生命大救援;在疫情中期慎終如始抓好「外防輸入、內防反彈」,堅持統籌疫情防控和經濟社會發展,在全球率先控制住疫情、率先復工復產、率先恢復經濟社會發展;在疫情後期,根據對病毒變異趨勢的科學判斷,有序優化疫情防控措施,全面恢復生產生活秩序。這一系列舉措最大限度保護了人民生命安全和身體健康,抗疫鬥爭取得重大戰略成果,鑄就了偉大抗疫精神。2020年底,中國在全國範圍內消滅了絕對貧困,全面建成小康社會,第一個百年奮鬥目標順利實現。2021年的《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》是對中國共產黨歷史、中華人民共和國歷史的重大成就和歷史經驗的深刻總結,也是新時代開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、堅持和發展中國特色社會主義的新起點[19]。2022年2月4日,第24屆冬季奧林匹克運動會在北京開幕,北京成為世界上第一個「雙奧之城」。

地理

疆域

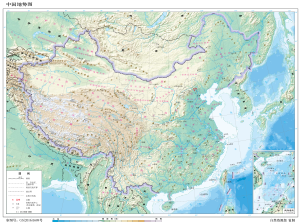

中國的疆域北至黑龍江省漠河市北端的黑龍江主航道中心線,南至海南省三沙市的南沙群島曾母暗沙附近,西至新疆維吾爾自治區阿克陶縣境內的帕米爾高原,東至黑龍江省撫遠市以東黑龍江與烏蘇里江主航道中心線交匯處[23],陸地總面積約960萬平方千米,海域總面積約473萬平方千米[24]。

中國的陸地邊界長度約2.28萬千米,與朝鮮、俄羅斯、蒙古國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊爾、不丹、緬甸、老撾、越南等14個國家接壤[25]。大陸海岸線長度約1.8萬千米。海域分布着大小島嶼7600個,面積最大的是台灣島,面積35759平方千米[24]。

地形

中國的地形地勢西高東低,呈階梯狀分布。

中國西南部的青藏高原是全世界海拔最高的高原,平均海拔高度達4500米,其西南邊緣的珠穆朗瑪峰是世界第一高峰。青藏高原東、北側邊緣的崑崙山脈、祁連山脈、橫斷山脈構成第一、第二階梯的分界線。

在該分界線以東、北側,塔里木盆地、準噶爾盆地、四川盆地等盆地與內蒙古高原、黃土高原、雲貴高原等高原交替分布,一般統稱為第二階梯。其間的吐魯番盆地是世界第三大低洼地,吐魯番盆地中心的艾丁湖,湖底海拔為-154.31米[26],是中國最低點。第二級階梯的東部邊緣是大興安嶺、太行山脈、巫山山脈、雪峰山山系。

第二階梯的東部邊緣以東,直至近海大陸架邊緣的區域,一般統稱為第三階梯。第三階梯北部為連續平原,包括東北平原、華北平原、長江中下游平原;其間間有丘陵和低山台地。長江以南至東海、南海為東南丘陵。海岸線以外,近海大陸架比較廣闊,渤海和黃海海底的全部、東海海底的大部分和南海海底的一部分,都屬大陸架。大陸架是否為單獨的一級階梯,眾說紛紜。中國第一大島嶼台灣島和第二大島嶼海南島也都在大陸架上。大陸架是大陸向海洋自然延伸的部分,一般深度在200米以內,坡度較緩,海洋資源豐富[27][28]。

大陸架以外則是南海海盆和通稱為「台灣以東洋面」的菲律賓海西部。南海海盆是全世界最大的邊緣海盆地之一,平均水深達4000米,四周為不規則的大陸坡,南海諸島的主要島礁、暗礁均在大陸坡上。

中國地形複雜多樣,以山地為主。各類地形占全國陸地面積的比例是:山地33.3%,高原26%,盆地18.8%,平原12%,丘陵9.9%。中國境內受地表組成物質控制而形成的大面積特殊地貌,有華北的黃土地貌和西南的喀斯特地貌。

氣候及自然環境

中國南北縱跨50個緯度、熱帶、亞熱帶、溫帶三個大氣候帶;東西遼闊,地勢起伏很大,分為東部季風區、西北乾旱半乾旱區、高山氣候區三個自然區域。不同地區氣候殊異。在季風區,夏冬兩季風向變化明顯,降雨量較大,且有季節變化。中國受冬、夏季風交替影響的地區廣,是世界上季風最典型、季風氣候最顯著的地區。和世界同緯度的其他地區相比,中國冬季氣溫偏低,而夏季氣溫又偏高,氣溫年較差大,降水集中於夏季,這些又是大陸性氣候的特徵。因此中國的季風氣候,大陸性較強,也稱作大陸性季風氣候[29]。《中國自然地理·總論》將中國劃分為3大自然區域、7個自然地區和33個自然區。

自然資源

中國的水資源規模較大,但時空分布不均,受氣候影響較大,且人均資源量較低。中國內地範圍內水資源多年平均值約為2.762萬億立方米,其中地上水資源多年平均值(又稱多年平均徑流量)約為2.656萬億立方米(折合年平均徑流深為280.8mm),礦化度不大於2g/L的地下水資源多年平均值約為8010億立方米(二者之間有重複)[30]。中國內地的水資源總量,按多年平均值排序,在全世界排名在第五位,但折合到人均則只有每人不足2000立方米,約為世界平均值的1/3。

截至2022年底,中國內地已探明礦產173種,其中能源礦產13種,金屬礦產59種,非金屬礦產95種,水氣礦產6種[31]。中國礦產資源分布的主要特點是地區分布不均勻,這種分布不均勻的狀況使一些礦產具有相當的集中,雖有利於大規模開採,但也給運輸帶來了很大壓力[32]。中國的能源礦產以煤炭為主,石油、天然氣、鈾等儲量及品位較低,開採困難,依賴進口,這嚴重影響了中國的能源戰略[33]。

中國的清潔能源資源豐富。中國的陸地太陽能資源理論儲量為1.86萬億千瓦[34];按1992年至2022年平均年最佳斜面總輻照量計算,年可利用太陽能輻照量約為170.4萬億千瓦時[35];全國有2/3的地區年輻射量在5000兆焦每平方米(1389千瓦時每平方米)以上[34]。中國陸地70米高度的風能可開發量為50億千瓦[34];近海和深遠海150米高度、離岸200公里以內且水深小於100米的海上風能資源技術可開發量為27.8億千瓦[36]。中國河流可開發水能資源3.79億千瓦,年預估發電量達1.92萬億千瓦時[37]。中國沿岸和近海及毗鄰海域的各類海洋能資源技術可利用量約為9.81億千瓦[38]。中國內地336個主要城市淺層地熱能年可采資源量折合7億噸標準煤(5.7萬億千瓦時),水熱型地熱能年可采資源量折合18.65億噸標準煤(15.17萬億千瓦時),其中高溫水熱型地熱能年可采資源量折合1800萬噸標準煤(1464.4億千瓦時),發電潛力712萬千瓦[39]。

生物多樣性

中國是世界上動植物資源最為豐富的國家之一[32]。

中國植被種類豐富,分布錯綜複雜。在東部季風區,有熱帶雨林,熱帶季雨林,中、南亞熱帶常綠闊葉林,北亞熱帶落葉闊葉常綠闊葉混交林,溫帶落葉闊葉林,寒溫帶針葉林,以及亞高山針葉林、溫帶森林草原等植被類型。在西北部和青藏高原地區,有乾草原、半荒漠草原灌叢、干荒漠草原灌叢、高原寒漠、高山草原草甸灌叢等植被類型。植物種類多,據統計,有種子植物300個科、2980個屬、24600個種;其中被子植物2946屬。有些植物,如水杉、銀杏等,世界上其他地區現代已經絕滅,都是殘存於中國的「活化石」。此外,還有豐富多彩的栽培植物。從用途來說,有用材林木1000多種,藥用植物4000多種,果品植物300多種,纖維植物500多種,澱粉植物300多種,油脂植物600多種,蔬菜植物80餘種[32]。

據統計,中國全國陸棲脊椎動物約有2070種,其中鳥類1170多種、獸類400多種、兩棲類184種。在西起喜馬拉雅山—橫斷山北部—秦嶺山脈—伏牛山—淮河與長江間一線以北地區,以溫帶、寒溫帶動物群為主,屬古北界,線南地區以熱帶性動物為主,屬東洋界。由於東部地區地勢平坦,西部橫斷山南北走向,兩界動物相互滲透混雜的現象比較明顯[32]。

行政區劃

《中華人民共和國憲法》規定的行政區劃層級為三級半,即:全國分為省、自治區、直轄市;省、自治區分為自治州、縣、自治縣、市;自治州分為縣、自治縣、市;直轄市和較大的市分為區、縣;縣、自治縣分為鄉、民族鄉、鎮。在實際情況中,由於各省、自治區基本無法管理少則數十個、多則百餘個縣市,因此大量設置專區(地區),並隨着1982年憲法對「較大的市」的安排和城市化進程的推進,陸續改為設立地級市。

目前,中國內地實務上的行政區劃層級為四級,即:全國分為省、自治區、直轄市;省、自治區一般分為地級市、地區、自治州;地級市分為縣、自治縣、區,並根據省、自治區人民政府的命令代管縣級市;地區、自治州分為縣、自治縣、縣級市;直轄市分為縣、自治縣、區;縣、自治縣、縣級市、區分為鄉、鎮和不設置政權組織的城區部分。在縣級行政區不設置政權組織的城區部分,縣級行政區人民政府設置街道辦事處作為其派出機關。

在鄉級行政區劃以下,實行基層群眾自治制度,設置村民委員會(行政村)和居民委員會(行政社區)作為基層群眾自治組織。再之下則為聚落意義上的自然村和居民小區。

在「一國兩制」基本國策的框架下,香港、澳門兩個特別行政區實施有別於中國內地的政治制度。特別行政區是在必要時設立、直轄於中央人民政府、享有高度自治權的一級行政區。根據兩特別行政區的《基本法》,特別行政區以下不再設置政權性機構。台灣當局在其實際治理區另外劃分行政區劃,中國政府不承認這些行政區劃的劃分。

截至2022年12月31日,中華人民共和國分為34個省級行政區、333個地級行政區、2843個縣級行政區、38602個鄉級行政區[40]。

一級行政區

中華人民共和國的一級行政區,又稱省級行政區。中華人民共和國擁有34個省級行政區,包括23個省、5個自治區、4個直轄市、2個特別行政區。

| ||||||||

| 名稱 | 簡稱或別稱 | 省會或首府 | 地區 | 名稱 | 簡稱或別稱 | 省會或首府 | 地區 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北京市 | 京 | (通州區) | 華北 | 湖北省 | 鄂 | 武漢市 | 中南 | |

| 天津市 | 津 | (河西區) | 湖南省 | 湘 | 長沙市 | |||

| 河北省 | 冀 | 石家莊市 | 廣東省 | 粵 | 廣州市 | |||

| 山西省 | 晉 | 太原市 | 廣西壯族自治區 | 桂 | 南寧市 | |||

| 內蒙古自治區 | 內蒙古 | 呼和浩特市 | 海南省 | 瓊 | 海口市 | |||

| 遼寧省 | 遼 | 瀋陽市 | 東北 | 香港特別行政區 | 港 | (中西區) | ||

| 吉林省 | 吉 | 長春市 | 澳門特別行政區 | 澳 | (風順堂區) | |||

| 黑龍江省 | 黑 | 哈爾濱市 | 重慶市 | 渝 | (渝中區) | 西南 | ||

| 上海市 | 滬/申 | (黃浦區) | 華東 | 四川省 | 川/蜀 | 成都市 | ||

| 江蘇省 | 蘇 | 南京市 | 貴州省 | 黔/貴 | 貴陽市 | |||

| 浙江省 | 浙 | 杭州市 | 雲南省 | 滇/雲 | 昆明市 | |||

| 安徽省 | 皖 | 合肥市 | 西藏自治區 | 藏 | 拉薩市 | |||

| 福建省 | 閩 | 福州市 | 陝西省 | 陝/秦 | 西安市 | 西北 | ||

| 江西省 | 贛 | 南昌市 | 甘肅省 | 甘/隴 | 蘭州市 | |||

| 山東省 | 魯 | 濟南市 | 青海省 | 青 | 西寧市 | |||

| 台灣省 | 台 | 台北市 | 寧夏回族自治區 | 寧 | 銀川市 | |||

| 河南省 | 豫 | 鄭州市 | 中南 | 新疆維吾爾自治區 | 新 | 烏魯木齊市 | ||

| 直轄市及特別行政區不設首府,括注為政府駐地。中華人民共和國成立後一級行政區設置、省會產生過變更,本表僅為目前情況。中華人民共和國中央人民政府駐北京市西城區。 | ||||||||

人口

根據2020年第七次全國人口普查的數據,在2020年11月1日0時,中國全國有人口1 443 497 378人,在過去10年間年均增長0.52%。中國內地總人口性別比為105.07,其中0至9歲兒童性別比為112.44。中國內地65歲以上的老年人占比為13.50%,15歲以下的青少年占比則為17.95%。此外,長居於中國內地的港澳台居民有584 998人,外國人有845 697人[41]。

2022年底,中國內地人口為14.1175億人,較上一年末減少85萬人,是新中國成立以來首次完全因生育水平原因而出現人口負增長[42]。據香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區的統計機構的數據,2022年底,香港特區人口為733.32萬人[43],澳門特區人口為67.28萬人[44],台灣地區人口為2326.464萬人[45]。

中國內地的人口分布並不均衡。以連接黑龍江省黑河市和雲南省騰衝市的黑河—騰衝線為界,東南半壁的人口占中國內地人口的93.5%,西北半壁只占6.5%,東南半壁的人口密度是西北半壁的18.68倍[46]。

民族

中國是一個統一的多民族國家。中國政府在1949年至1979年之間,參照斯大林的《馬克思主義和民族問題》,認定並劃分了56個民族。

在已經認定的56個民族中,漢族人口最多,根據2020年第七次全國人口普查數據,在中國內地有12.86億人,占全國人口的91.11%[41],是中國的主體民族[47]。其他55個民族統稱為少數民族,是中國人民和中華民族的重要組成部分。中國內地人口超過100萬的主要少數民族包括[41]:壯族(1958萬)、維吾爾族(1178萬)、回族(1139萬)、苗族(1108萬)、滿族(1045萬)、彝族(984萬)、土家族(960萬)、藏族(707萬)、蒙古族(630萬)、布依族(358萬)、侗族(350萬)、瑤族(331萬)、白族(209萬)、哈尼族(173萬)、朝鮮族(170萬)、黎族(160萬)、哈薩克族(156萬)、傣族(133萬)。

除56個已經認定的民族外,中國尚有相當數量未被識別的民族,在第七次全國人口普查中,有84萬人填報自己為未定族稱人口,數量超過任何人口在100萬以下的少數民族。此外,中華民族還包括相當數量的外國歸化人口,其中不屬於任何已被識別民族的有1.66萬人[41]。

各少數民族聚居區實行民族區域自治制度,劃分民族自治地方,設立民族自治機關,行使自治權。

聚落和城市化

中國是一個文明古國,在漫長的歷史中形成了完整而龐大的城鄉聚落體系。在歷史上長期實行的府制的基礎上,1921年2月15日,孫中山的第二次護法軍政府宣布在廣州市施行市制,這是中國第一個建制市。中華人民共和國成立時,全國有68個建制市。

從中華人民共和國成立至改革開放前夕,中國城鄉關係可以總結為「農業養育工業、農村支持城市」。1958年的《中華人民共和國戶口登記條例》,在廢除城鄉之間人口自由流動的同時逐步將戶籍管理與居民教育、醫療等權益掛鈎,形成城鄉分割的二元戶籍制度。與此同時,1955年的《關於設置市鎮建制的決定》則規定聚居人口10萬以上的城鎮,以及聚居人口不足10萬,但屬重工礦基地、省級地方國家機關所在地、規模較大的物資集散地或邊遠地區的重要城鎮確有必需時,可以設市。

改革開放以後,隨着城鄉勞動力流動的解除,大量勞動力從農村向城市流動,雖然農村經濟在1985年以前曾有短暫復甦,但迅速轉向衰退,至今未能恢復。城市建制同時開始膨脹,建制市脫離狹域市制,轉向包含城市中心及周邊鄉鎮農村的廣域市制度。截至2023年4月,中國有建制市(含特別行政區)701個,近6億人生活在城市中。2014年11月20日,國務院發布《關於調整城市規模劃分標準的通知》,根據城區人口劃定城市規模,實施分級分類管理[48]。中國有城區人口超過1000萬的超大城市和城區人口在500萬至1000萬之間的特大城市各10個。

隨着城市化的發展,越來越多的居民遠離其戶籍地,在戶籍地以外居住。根據2020年第七次全國人口普查的數據,中國內地有居住地與戶籍所在地分離的人口492 762 506人,其中跨省級行政區流動的人口124 837 153人;在省內跨市區流動的人口250 979 606人;在市區內跨鄉鎮街道流動的人口116 945 747人;占比分別為8.84%、17.78%和8.28%[41]。

城市群是一定區域內多個城市之間依託發達的交通通信等基礎設施網絡所形成的空間組織緊湊、經濟聯繫緊密、並最終實現高度同城化和高度一體化的城市群體。城市群是新型城鎮化主體形態,是支撐全國經濟增長、促進區域協調發展、參與國際競爭合作的重要平台。2016年的「十三五規劃」綱要明確提出了全國19個城市群的布局[49]。

| 中華人民共和國最大城市排名 中國城市建設統計年鑑(2022) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 排名 | 城市名稱 | 一級行政區 | 人口 | 排名 | 城市名稱 | 一級行政區 | 人口 | ||

上海市 |

1 | 上海市 | 上海市 | 24 758 900 | 11 | 西安市 | 陝西省 | 7 700 000 |  深圳市 |

| 2 | 北京市 | 北京市 | 19 128 000 | 12 | 鄭州市 | 河南省 | 7 667 500 | ||

| 3 | 深圳市 | 廣東省 | 17 661 800 | 13 | 香港特別行政區 | 香港特別行政區 | 7 333 200 | ||

| 4 | 重慶市 | 重慶市 | 16 175 000 | 14 | 南京市 | 江蘇省 | 6 993 100 | ||

| 5 | 廣州市 | 廣東省 | 13 697 000 | 15 | 濟南市 | 山東省 | 6 628 000 | ||

| 6 | 成都市 | 四川省 | 12 572 400 | 16 | 合肥市 | 安徽省 | 6 504 000 | ||

| 7 | 天津市 | 天津市 | 11 600 700 | 17 | 瀋陽市 | 遼寧省 | 6 000 000 | ||

| 8 | 東莞市 | 廣東省 | 10 824 400 | 18 | 青島市 | 山東省 | 5 839 100 | ||

| 9 | 武漢市 | 湖北省 | 10 806 400 | 19 | 長沙市 | 湖南省 | 5 205 100 | ||

| 10 | 杭州市 | 浙江省 | 10 021 000 | 20 | 蘇州市 | 江蘇省 | 5 000 800 | ||

政治

憲法

中華人民共和國成立之初,因為制定憲法的條件尚不成熟,以《中國人民政治協商會議共同綱領》為臨時憲法。1954年9月20日,第一屆全國人民代表大會第一次會議通過了第一部《中華人民共和國憲法》。此後,黨的指導思想日益「左」傾,直至「文化大革命」爆發,憲法和其他法律法規成為空文,國家機構運轉失靈。1975年制定的第二部《中華人民共和國憲法》受到「文化大革命」期間形勢和錯誤理論的干擾,破壞了原憲法中民主的原則,縮小了公民的基本權利和自由的範圍,取消了「公民在法律上一律平等」的規定。在「文化大革命」結束後的撥亂反正時期,全國人大又制定了第三部《中華人民共和國憲法》(1978年)及其1979年、1980年修正案,並最終於1982年12月4日通過了第四部《中華人民共和國憲法》。1982年憲法又分別於1988年、1993年、1999年、2004年和2018年進行了修正,形成了現行的憲法[50]。

現行的《中華人民共和國憲法》包括序言、正文4章138條、憲法修正案52條(根據憲法修正案重新整理後的憲法正文為4章143條)。序言闡述中國革命、建設和改革的歷史與成就,國家在社會主義初級階段的指導思想、基本路線和根本任務、國家內外政策的根本原則等,規定憲法是根本法,具有最高法律效力。第一章「總綱」主要規定國家的根本制度、基本制度和重要制度,包括國體、政體、國家結構形式、經濟制度、文化制度、社會制度、生態制度以及行政區劃劃分、設立特別行政區等各項制度。第二章「公民的基本權利和義務」,規定了公民享有的基本權利和應承擔的基本義務。第三章「國家機構」,分別對全國人民代表大會及其常委會、中華人民共和國主席、國務院、中央軍事委員會、地方各級人民代表大會和地方各級人民政府、民族自治地方的自治機關、監察委員會、人民法院和人民檢察院的性質、地位、組成、職權等作了具體規定。第四章「國旗、國歌、國徽、首都」,分別規定了中華人民共和國的國旗、國歌、國徽和首都。

人民代表大會制度

中華人民共和國的根本政治制度是人民代表大會制度。各級人民代表大會是中華人民共和國的權力機關,同時也作為中華人民共和國的立法機關,因此中華人民共和國是一種議行合一的政體。各級國家行政機關、監察機關、審判機關、檢察機關均由人民代表大會選舉產生,依法行使各自的職權,並對人民代表大會負責,受人民代表大會監督。

全國人民代表大會是中華人民共和國的最高國家權力機關,由來自全國34個一級行政區和中國人民解放軍的不超過3000名代表組成,一般每年集會一次。在全國人民代表大會閉會期間,由其常設機關全國人民代表大會常務委員會行使國家立法機關的職權。現任全國人民代表大會常務委員會委員長為趙樂際。

政黨及政治協商制度

中華人民共和國是一個一黨執政、多黨參政的國家。中國共產黨是中華人民共和國的執政黨,其地位由《中華人民共和國憲法》確立。

在中國共產黨以外,中華人民共和國尚有8個參政黨,統稱為民主黨派,他們都是在新民主主義革命時期積極反對蔣介石及其中國國民黨的獨裁統治,參與新政協的黨派。

中國共產黨與各民主黨派合作的基本方針是「長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共」。合作方式為中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是中國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式,是國家治理體系的重要組成部分,是具有中國特色的制度安排。中國人民政治協商會議設置全國委員會和地方委員會。現任中國人民政治協商會議全國委員會主席為王滬寧。

國家主席

中華人民共和國的國家元首稱國家主席,根據《中華人民共和國憲法》,其只有禮儀性和象徵性的權力,屬於虛位元首。

國家主席是一個國家機構,其下設置國家主席辦公室作為日常辦事機構,以及設置國家副主席,作為協助,並有受託代行主席職權和在主席缺位時繼任主席的權力。

根據《中華人民共和國憲法》,國家主席任期為五年,可以連選連任,並無連任次數限制。

現任中華人民共和國主席為習近平。

行政

中華人民共和國的行政機關是各級人民政府,同時是本級人民代表大會的執行機關。

中央人民政府即中華人民共和國國務院,是中華人民共和國的最高行政機關,也是中華人民共和國最高權力機關(即全國人民代表大會)的執行機關。

中華人民共和國成立時,中央人民政府設置政務院、國家計劃委員會,履行行政機關的職能;1954年《憲法》施行後,原中央人民政府解散,其行政機關職能由國務院承擔,國務院同時仍以「中央人民政府」為稱謂。在建國初期,國家行政機關規模龐大,1979年至1982年間,國務院組成部門有59個,為歷史之最。1982年開始,中央政府逐漸將各部委的業務職能劃出成立國有企業,剩餘的行政職能整並(即政企分離),經過歷次國務院機構改革,雖然其間為適應新的形勢和要求,又增設了一批部門,但組成部門數量逐步減少。

第十四屆全國人民代表大會任期內的中華人民共和國國務院有組成部門26個,另有直屬機構14個,直屬事業單位7個。現任中華人民共和國國務院總理為李強。

地方各級人民政府,在1954年憲法下稱「人民委員會」,在1967年至1979年間稱「革命委員會」,是地方的行政機關,同時在大部分時期均是本級人民代表大會的執行機關。

司法及監察

中華人民共和國的司法機關包括專職司法機關(審判機關、檢察機關)和承擔司法方面職能(公共安全、國家安全、司法行政)的行政機關。

人民法院是國家的審判機關。人民法院包括最高人民法院、地方各級人民法院和專門人民法院。最高人民法院由全國人民代表大會產生,對全國人民代表大會及其常委會負責並受它監督。地方各級人民法院由同級人民代表大會產生,對同級人民代表大會及其常委會負責並受它監督。專門人民法院包括軍事法院、海事法院等。軍事法院也設三級:基層法院,包括駐各省市區和香港部隊軍事法院和在京直屬部隊軍事法院;各大戰區、總直屬軍事法院;中國人民解放軍軍事法院。海事法院設在沿海大中城市和長江流域的大城市。

人民共和國人民檢察院是國家的法律監督機關(檢查機關)。人民檢察院包括最高人民檢察院、地方各級人民檢察院和軍事檢察院等專門人民檢察院。最高人民檢察院由全國人民代表大會產生,對全國人民代表大會及其常委會負責並受它監督。地方各級人民檢察院由同級人民代表大會產生,對同級人民代表大會及其常委會負責並受它監督。

公安機關、國家安全機關、司法行政機關具有雙重屬性:一方面,其是國家行政機關的一部分,行使行政管理權;另一方面,其承擔一定的司法職能(公安機關和國家安全機關負責偵察,司法行政機關負責輔助國家司法職能實施),具有司法機關的屬性。最高行政機關下設置公安部、國家安全部、司法部,各級人民政府設置相應層級的公安、國家安全和司法行政機構[51]。

中華人民共和國的監察機關為各級監察委員會。監察機關履行監察職能,對國家機關和公職人員實施監督。

財政收支

2022年,中國全國一般公共預算收入20.36萬億元,主要來源分別為增值稅(5.15萬億元)、企業所得稅(4.37萬億元)、消費稅(1.77萬億元)、個人所得稅(1.49萬億元)和國有資源(資產)有償使用收入(1.46萬億元);全國一般公共預算支出26.06萬億元,主要支出方面分別為教育支出(3.94萬億元)、社會保障和就業支出(3.66萬億元)、衛生健康支出(2.25萬億元)、農林水支出(2.25萬億元)、一般公共服務支出(2.09萬億元)、城鄉社區支出(1.94萬億元)、國防支出(1.48萬億元)、公共安全支出(1.44萬億元)、交通運輸支出(1.20萬億元)、債務付息支出(1.14萬億元)、科學技術支出(1.00萬億元);自財政各種調節資金中淨調出2.33萬億元,赤字3.37萬億元。如包含社會保險收支和國有資本經營收入,廣義政府收入29.99萬億元,支出37.84萬億元,收支差額7.85萬億元[52]。

軍事

中華人民共和國武裝力量包括中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊和中國民兵[53]。

中國人民解放軍現役部隊規模為200萬人,是全世界規模最大的現役部隊,分為4個軍種和中央軍委直屬的4個兵種:陸軍(下分步兵、裝甲兵、炮兵、陸軍防空兵、陸軍航空兵、工程兵、防化兵、特種兵)、海軍(下分水面艦艇部隊、潛艇部隊、岸防部隊、海軍航空兵、海軍陸戰隊)、空軍(下分航空兵、防空兵、空降兵)、火箭軍、軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊[54];中國人民解放軍另有預備役部隊約185萬人。中華人民共和國成立時,解放軍總員額達到550萬人,經過1950年、1955年、1958年、1982年、1997年、2003年、2015年歷次裁軍,裁減至現有規模。

中國人民武裝警察部隊規模約為150萬人,分為3個警種:武警內衛部隊、武警機動部隊、海警部隊。

中國民兵分為兩類,28歲以下退出現役的士兵和經過軍事訓練的人員,以及選定參加軍事訓練的人員編為基幹民兵,規模約為800萬人。其他18至35歲的男性公民均為普通民兵。

中華人民共和國實行以志願兵役為主體的志願兵役與義務兵役相結合的兵役制度。所有年滿18周歲的男性公民均應進行兵役登記,準備應徵入伍;但由於適役人員數量極大,僅需徵集一部分士兵服現役即可,這一批士兵稱義務兵役制士兵或義務兵。義務兵服現役期滿,根據軍隊需要和本人自願,經批准可以選改為志願兵役制士兵,即軍士。此外,表現優秀的現役士兵以及軍隊院校畢業學員、普通高等學校應屆畢業生、軍隊需要的專業技術人員和其他人員則可以被選任為軍官[55]。

根據第七次全國人口普查的數據,200萬中國人民解放軍現役部隊官兵中,男性1 923 562人,占96.18%;女性76 438人,占3.82%;56個民族中的55個民族都有現役軍人,漢族占比93.25%,略高於漢族在全國人口中的比例;接受過高等教育的官兵的比例占56.81%[41]。

中華人民共和國武裝力量使用的武器多數為國產,少數為自俄羅斯、烏克蘭、法國引進的武器裝備。中國是全世界少數可以自行生產隱身戰鬥機的國家之一。2022年6月17日,中國人民解放軍海軍福建艦下水,標誌着中國即將成為繼美國之後第二個掌握電磁彈射技術並應用於航空母艦上的國家。中國是全世界第一個在武裝部隊中列裝高超音速武器的國家。中國是全球五個核大國之一,擁有核武器及相應的投射能力。

中國奉行防禦性的國防政策,其要旨在於:堅決捍衛國家主權、安全、發展利益,堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍,貫徹落實新時代軍事戰略方針,堅持走中國特色強軍之路,服務構建人類命運共同體[56]。

中華人民共和國武裝力量由中央軍事委員會領導,中央軍事委員會主席為全軍統帥。現任中央軍事委員會主席為習近平。

外交關係

中華人民共和國奉行獨立自主的和平外交政策,尊重各國主權和領土完整,尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度,堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治,堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作,推動構建新型國際關係[57]。1974年4月9日,鄧小平率團代表中國出席第六屆特別聯大並發言,向全世界莊重宣誓:中國永遠不稱霸,永遠不搞帝國主義[58]。2012年中國共產黨第十八次全國代表大會上,習近平第一次提出構建人類命運共同體的理念,並作為此後中華人民共和國外交的重要理論依據。

中華人民共和國成立之初,實行「一邊倒」戰略,傾向以蘇聯為首的社會主義國家陣營。1954年6月,周恩來總理訪問印度和緬甸,提出和平共處五項原則。1955年4月18日,國務院總理周恩來赴印尼出席萬隆會議(第一次亞非會議),倡導「求同存異」。此後,中國開始注重發展與亞非拉第三世界國家的關係,反對美國帝國主義和蘇聯社會帝國主義。1971年10月25日,第26屆聯合國大會通過了第2758號決議,中華人民共和國恢復了在聯合國的合法席位。此後,西方國家也紛紛承認中華人民共和國,並建立外交關係。

2001年2月27日,中國等亞太26國在海南省博鰲鎮發起博鰲亞洲論壇。2001年6月15日,上海合作組織成立,這是第一個以中國城市命名的政府間國際組織。2013年9月7日,習近平在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學演講中第一次提出「一帶一路」倡議。2014年10月24日,亞洲基礎設施投資銀行正式開始籌建。

中華人民共和國同世界上183個國家建立了外交關係[59]。中華人民共和國政府要求所有同中華人民共和國建交的國家,都要拒絕承認占據台灣地區的台灣當局的合法性(無論以何種名義),與其斷絕一切官方往來,並承認台灣是中國不可分割的一部分。

經濟

國民經濟核算

1952年時,中國內地的國內生產總值僅為679.1億元,至2022年達到120.47萬億元,按不變價計算,70年間平均增速為7.95%。國內生產總值的三次產業構成,1952年時為50.5:20.8:28.7,此時中國雖然有一些工業,但還是一個農業國;1970年時為34.8:40.3:24.9,第二產業成為中國經濟的主導力量;2012年時為9.1:45.4:45.5,中國經濟開始向第三產業轉型。黨的十八大以來,中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段[60]。

根據初步核算數據,2023年中國內地的國內生產總值為126.06萬億元,按不變價增長5.2%;三次產業構成為7.1:38.3:54.6;支出法三種方面拉動國內生產總值情況分別為最終消費支出4.3%、資本形成總額1.5%、貨物和服務淨出口-0.6%。人均國內生產總值89358元,增長5.4%,按當年平均匯率折合美元為12681美元[61]。

第一產業

中國是傳統的農業大國。中國以全球9%的耕地、6%的淡水資源基本實現了糧食的完全自給,並可供出口,在此基礎上自他國進口糧食,主要用於調劑、畜牧業及工業。中國每年自外國進口大豆9000萬噸、穀物5000萬噸,主要用於畜牧業。截至2023年,中國內地有耕地面積19.14億畝(127.6萬平方千米)[62]。2021年,中國內地居民人均畜、禽、水、蛋、奶類消費量合計達到87千克。

第二產業

中國工業擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類,是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家,並且有200多種主要工業產品的產量位居世界第一[63]。

第三產業

現時中國正處於產業轉型,以第三產業替換舊有的第二產業經濟模式,改以第三產業帶動經濟成長,並自動化傳統的工業生產模式,以提升生產效率,滿足國內持續成長的第三產業對基礎工業的需求。2012年,中國的第三產業首次超過第二產業,占國內生產總值最大比重,主導了中國的經濟。

交通

中華人民共和國成立時,全國鐵路長度只有2.18萬公里,公路長度(不含村道)只有8.08萬公里。至2022年底,全國鐵路營業里程達到15.5萬公里,其中高速鐵路營業里程達到4.2萬公里[64];全國公路里程535.48萬公里,其中高速公路里程17.73萬公里[65]。中國高速鐵路、高速公路網絡規模分別位居世界第一位,高速鐵路營業里程超過其他國家總和。

中國的民用航空從建國時的幾乎不存在發展至2022年的66家航空公司、4165架飛機、254個運輸機場、4670條定期航班航線,全年運輸起飛架次256.57萬架次、完成運輸飛行小時627.56萬小時[66]。

1971年1月15日,中國第一條中大運量城市軌道交通線路北京地鐵一期工程投入試運行;至2022年底,全國有58座城市擁有軌道交通系統。各大中小城市都有完善的公共交通體系,以軌道交通、公共汽(電)車為主幹,以出租車、網約車、共享單車等為補充。

2022年,全國郵政行業寄遞業務量完成1390.9億件,郵政郵路、快遞服務網路分別有4.4萬條、21.2萬條[67]。

2022年底時,全國長輸油氣管網總里程約18萬公里,其中原油管道2.8萬公里,成品油管道3.2萬公里,天然氣管道12萬公里[68]。

中國於1994年正式接入國際互聯網,1995年開通數字移動電話業務;至2022年底,中國全國有固定電話用戶1.79億戶、移動電話用戶16.83億戶、固定互聯網寬帶接入用戶5.9億戶、移動互聯網用戶14.54億戶,光纜線路長度5958萬公里[69];全國有IPv4地址3.92億個、IPv6 /32地址塊67369塊,域名數3440萬個,網站387萬個;全國互聯網普及率為75.6%[70]。中國擁有一系列在國際上有較大影響力的互聯網和信息科技企業,包括阿里巴巴、騰訊、華為、百度、網易、字節跳動等。

科技

中華人民共和國成立時,中國科技水平較為落後。20世紀60至70年代,中國先後掌握了「兩彈一星」和「雜交水稻」技術。中國的科學技術水平自從改革開放以來科技發展開始提速,20世紀80年代,「863計劃」推動了中國生物技術、航天技術、信息技術等前沿領域的發展。20世紀90年代,中國提出科教興國戰略。從2000年到2020年,中國的科研經費從895.7億元人民幣增長到24426億元人民幣,年均增長率為131.3515%,科研經費占GDP的比重從2000年的1.00%增長至2020年的2.4%。時至今日,現在中國在多領域取得許多世界領先的成果,但同時在部分領域上與世界先進水平仍有差距。

對外貿易

中國於2001年12月11日加入世界貿易組織。中國是世界貿易總額第一大國、出口額第一大國、進口額第二大國,以及貨物進出口最大的國家。2023年,中國海關關稅區(即不含香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區及中國內地海關特殊監管區「二線」以外)範圍內的進出口商品總值為41.76萬億元人民幣,其中出口23.77萬億元人民幣,進口17.98萬億元人民幣,出超5.79萬億元人民幣。中國內地的主要貿易夥伴為東盟、歐盟、美國、日本、韓國、中國香港、中國台灣、俄羅斯、澳大利亞、巴西[71];同時,有120餘個國家的第一大貿易夥伴是中國。

建國早期,因為受到以美國為代表的西方國家的封鎖,中國的對外貿易主要是與蘇聯等社會主義國家及第三世界國家進行。1980年代,中國超過一半的出口為原料等初級產品,機電產品只占7.7%。2012年國際貿易總額中,一般貿易占52%、加工貿易占48%;出口美國最多的商品,依序為手機與廣播設備、電腦、電腦設備、影音設備、玩具等。2010年代初,中國因國內貸款問題而經濟增長放緩。在全球經濟因次貸危機陷入困境後,中國出口量與國際市場需求亦遭削弱。

居民生活

中華人民共和國成立以後,廣大人民群眾的生活發生了巨大變化。居民人均可支配收入從1978年的171元增加至2022年的36883元。

2011年,中國政府劃定了年人均收入2300元(相當於每天1.9購買力平價美元)的貧困標準,當年農村貧困人口1.22億人;2012年為9899萬人,2018年為1660萬人;至2020年底,這一數字減少至零,同時全國國家級貧困縣全部「摘帽」,中國取得了脫貧攻堅戰的全面勝利,在全國範圍內消除了絕對貧困,實現全面建成小康社會。

中國仍然是一個發展中國家,各階層人群之間的收入不均問題仍然存在,人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾是中國社會的主要矛盾。國家統計局統計的基尼係數,2013年以來維持在0.47一線。2020年時,李克強曾表示中國「當前有6億人口的每個月收入只有1000元人民幣左右」。

2015年12月23日,中國內地最後一個無電區域通電,中國實現了電力全覆蓋。2022年,中國內地平均每戶有手機2.59部,電視機、空調、冰箱、洗衣機「四大件」均超過1台,計算機0.48台,家用汽車0.44輛。2020年時,全國家庭戶人均住房面積41.76平方米,管道自來水覆蓋率為91.33%,燃氣覆蓋率為67.22%。

中國居民的消費選擇日漸多元化。恩格爾係數,即食品煙酒類消費支出自1978年的63.9%下降到2022年的30.5%,服務性消費、教育文化娛樂支出、醫療保健支出逐年增加。

文化及社會

語言文字

《中華人民共和國國家通用語言文字法》確立普通話、規範漢字作為為國家通用語言文字的地位。普通話也稱為現代標準漢語,是以北京話為標準音,以北方話為基礎方言,以典範的現代白話文著作為語法規範的規範漢語方言。規範漢字即經整理、簡化並包含於《通用規範漢字表》等政府頒布字表中的漢字。中華人民共和國沒有官方語言文字,並且認為「官方語言文字」的確立和使用不符合馬克思主義語言文字觀和國家的民族平等政策[72]。

中國各個民族都有其語言,除漢族使用漢語外,回族、滿族等也基本使用或轉用漢語,其他許多民族也都不同程度地轉用或兼用漢語。中國有約30種文字,除漢族使用漢字以外,相當多的少數民族以漢字書寫他們的書面語言。中華人民共和國成立前,有21個少數民族有自己的文字。中華人民共和國成立後,政府為壯、布依、彝、苗、哈尼、傈僳、納西、侗、佤、黎、土、羌等民族制訂了文字方案。中華人民共和國的各民族都有使用和發展自己的語言文字的自由[73]。

文化遺產及其保護

中國是享譽世界的文明古國,各族人民在漫長的歷史進程中共同創造了寶貴的文化遺產。文化遺產包括物質文化遺產和非物質文化遺產[74]。

物質文化遺產主要是指具有歷史、藝術和科學價值的文物,包括不可移動文物和可移動文物。不可移動文物包括古文化遺址、古墓葬、古建築、石窟寺、石刻、壁畫、近現代重要史跡和代表性建築等。根據2012年第三次全國文物普查數據,中國內地登錄不可移動文物近77萬處[74]。中國有全國重點文物保護單位8批次5058處。國家核定公布的國家歷史文化名城142處、中國歷史文化名鎮312個、中國歷史文化名村487個,各地劃定歷史文化街區1200餘片,確定歷史建築6.35萬處,中國傳統村落8155個[75]。中國有世界遺產57項,包括文化遺產39項,自然遺產14項,文化和自然雙重遺產4項。

可移動文物是指歷史上各時代重要實物、藝術品、文獻、手稿、圖書資料、代表性實物等。國有可移動文物分為珍貴文物和一般文物,珍貴文物分為一級文物、二級文物、三級文物[74]。2022年末,全國文物機構藏品5630.43萬件;全國共有各類文物機構11340個,其中文物保護管理機構2663個,文物系統管理的國有博物館3782個[76]。

非物質文化遺產,是指各族人民世代相傳並視為其文化遺產組成部分的各種傳統文化表現形式,以及與傳統文化表現形式相關的實物和場所。2022年末,中國全國有國家級非遺代表性項目1557項,共有在世國家級非遺代表性傳承人2433名。列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄項目42個。全國共有非物質文化遺產保護機構2425個[76]。

當代文化

中國當代文化是中國傳統文化在中華人民共和國各個歷史時期政治、經濟環境影響下的自然延伸和發展。

在中華人民共和國成立至十一屆三中全會召開期間,中國文化的整體特點是由於中國剛剛結束戰爭狀態,而政治對文化的強幹涉仍在持續,所以革命-反革命的二元對抗仍然是中國文化內在的思維方式的主流。其表現在文學上即是新社會主義文學,以及「文化大革命」期間的樣板文學、樣板戲劇等。

伴隨着十一屆三中全會召開,文化的政治化傾向被根本扭轉。此後的中國當代文化,雖然有更加廣闊的發展空間,但是又時常受到政治實用主義、經濟實用主義和反現實主義三種思維的影響[77]。國家高度重視文化產業,推出一系列文化扶持政策,在其影響下產生了一系列作品,其中不乏思想性、藝術性與口碑俱佳的文化產品,但也有很多單純的「獻禮」作品,擠占了文化產業的發展空間[78]。

中國當代文學主要流派有新現實主義文學、新自由文學、新青年文學、網絡文學等。當代音樂包括現代國樂、流行音樂、搖滾音樂等類型,流行音樂與海外華語流行音樂人交流頻密,開始出現「全球華語流行音樂」的總體稱謂。戲曲不斷推陳出新,產生了一批現代戲曲曲目。中國美術早期是蘇式社會主義現實主義、民國時期左翼藝術家發起的新興木刻版畫和少部分國畫三種美術風格主導,後來也受到復興的表現主義、新表現主義、超現實主義等西方現當代藝術流派的影響[79]。電子遊戲作為新興的藝術形式,初期在中國內地受到貶抑,但後來也有相當長足的發展。

中國的現當代建築一度以新古典主義為主,前期受斯大林式建築風格影響,後期則逐漸回歸到中國自己的經典建築風格,同時現代主義、新現代主義與後現代主義建築開始大量出現。近年的中國建築,一方面迅速轉向新未來主義和可持續建築的實踐,另一方面在部分地區出現了醜陋建築和濫建高樓的問題,並受到國家重視[80]。

媒體

中華人民共和國的媒體包括書籍、報紙、雜誌等紙質媒體、電影、廣播、電視等電子媒體以及互聯網媒體三個大類;根據其組織形式和採編人員,又可以分為主流媒體、市場化和民營媒體、自媒體三類。

紙質媒體在中國有悠久的歷史。中國共產黨建黨以來,就積極通過雜誌、書籍等媒介傳播馬克思主義。1931年11月7日,新華社的前身紅色中華通訊社在江蘇瑞金成立,同時即創辦了《紅色中華》報和《無線電日訊》。2021年,全國共新出版圖書22.53萬種,期刊10185種,報紙1752種,書報刊總印數421.75億冊(張、份)[81]。

1933年3月,中國共產黨的電影小組在上海成立,中國共產黨開始接觸電子媒體,並利用電子媒體傳播馬克思主義思想。1940年12月30日,中國共產黨在陝甘寧邊區首府延安開辦延安新華廣播電台,並於1941年12月3日開始向侵華日軍播出日語節目。隨着抗日戰爭的勝利和解放戰爭的基本勝利,中國共產黨積極接收和改造各地電影製片廠、廣播電台,建立全國廣播網。1958年5月1日,中國第二家、中國內地第一家電視台北京電視台開播,這同時也是全世界第一個全中文電視頻道。

1980年代起,中華人民共和國的媒體逐步開始市場化運作。同時,隨着1987年中文激光照排技術的突破和2003年廣播電視數字化的啟動,傳統的紙質媒體和電子媒體全面採用數字技術,從而提升了製作和傳播的效率,也成為了廣義上的「新媒體」的一部分。1994年,中國接入國際互聯網,至2000年代,不僅大量傳統媒體開設了互聯網網站,許多大型互聯網公司亦開設了商業新聞網站[82];此外,部分由民間資本獨立創辦的商業新聞網站也開始出現,這些新聞網站通過小規模編輯團隊與智庫結合形成新聞及專業評論編發能力[83]。同時,隨着互聯網受眾的增加,部分個人或小的內容創作團體面向其他個人,創作各種內容並接受反饋,從而形成了自媒體行業。自媒體極大的擴展了媒體的範疇,但部分自媒體從業者成為傳播反動、虛假或不良信息的媒介[84],引起了政府的關注[85]。

教育

中國是全世界較早產生體系化教育的地方。自1986年以來,中國實行九年義務教育,學生年齡在6歲至15歲之間。在九年義務教育之前,設置學前教育;在九年義務教育之後,設置各類高級中等教育和各級各類高等教育。

2023年全年,中國內地全年研究生教育招生130.2萬人,在學研究生388.3萬人,畢業生101.5萬人;普通、職業本專科招生1042.2萬人,在校生3775.0萬人,畢業生1047.0萬人;中等職業教育招生616.5萬人,在校生1737.9萬人,畢業生537.1萬人;普通高中招生967.8萬人,在校生2803.6萬人,畢業生860.4萬人;初中招生1754.6萬人,在校生5243.7萬人,畢業生1623.6萬人;普通小學招生1877.9萬人,在校生10836.0萬人,畢業生1763.5萬人;特殊教育招生15.5萬人,在校生91.2萬人,畢業生17.3萬人;學前教育在園幼兒4093.0萬人。學前教育毛入學率91.1%,九年義務教育鞏固率95.7%,高中階段毛入學率91.8%,高等教育毛入學率60.2%[61][86]。第七次人口普查數據表明,中國內地15歲及以上人口平均受教育年限為9.91年,文盲率為2.67%[41]。

醫療

2002年至2003年間的非典疫情和2019年至2023年間的新冠疫情是中國公共衛生方面經歷過的兩次集中挑戰。在非典疫情結束以後,中國全國各級疾病預防控制中心創立,疾病預防控制體系逐漸成型[87]。新冠疫情則推動中國疾病預防控制體系的進一步改革和完善[88][89]。

社會保障

中華人民共和國成立至1978年之間,社會保障實質上是國家保障。在城鎮,對每個公民的保障編列在各個企業的預算之中,而總體的層次則偏低,尤其是隨着1980年代中期企業改革的深入,原有的企業勞動保險,尤其是對退休職工和患病職工的保障,難以適應公平保障的要求[90][91]。而在農村,1950年代隨着農業合作社的創立,農民自發地將合作社的經濟互助共濟理念和經驗運用到醫療領域,創建了農業合作醫療制度。這一創製性的保障制度使得農民不至於因病致貧、返貧,成為第三世界國家提高醫療水平的範例;但是,隨着1980年代合作經濟的解體,合作醫療制度也逐漸式微[92]。1990年代開始的現代中國社會保障制度實際上是從零創立的,在總結了之前企業勞動保險和農業合作醫療的經驗的基礎上,探索建立國家、企業、個人共同負擔的社會保障制度。

目前中國內地的社會保障制度由社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、住房保障和社會慈善事業等部分組成,以社會保險為主體[93]。社會保險包括基本養老保險(含職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險)、基本醫療保險(含職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險)、失業保險、工傷保險、生育保險五個部分,合稱「五險」。社會救助,主要包括最低生活保障制度、城鄉醫療救助制度、自然災害救助制度等。社會福利依託養老院、福利院、兒童福利院等福利機構開展。優撫安置指國家對從事特殊工作者及其家屬,如軍人及其親屬予以優待、撫恤、安置的一項社會保障制度。住房保障面向低收入人員和新市民,由各地實施,包括保障性租賃住房、共有產權住房等。此外,廣義的社會保障還包括住房公積金、養老保險體系的其他組成部分(企業(職業)年金、個人養老金、商業養老保險)等強制儲蓄、依託於工會、婦聯等群眾團體組織的群眾性互助互濟等。

體育

中華人民共和國成立後,成立了中華全國體育總會,發展體育事業。1951年,中央人民政府政務院發出了關於改善各級學校學生健康狀況的決定,同年11月,中華全國體育總會公布推行第一套適合廣大群眾參與的廣播體操。1995年,政府頒布《全民健身計劃綱要》,對群眾體育事務的發展有所規劃。

民間體育在中國各地逐漸盛行。太極拳、廣場舞等運動能提升身體體適能能力,在中國各地尤其是老年群體中廣受歡迎。2015年,國家體育總局推出12套廣場舞優秀作品。足球、籃球、排球「三大球」雖然商業化接連受挫,但是民間仍然有相當的參與度,貴州等地有「村超」「村BA」等全民體育實踐。圍棋、國際象棋、麻將、橋牌、電子競技等智力運動在中國廣受歡迎。得益於中國龐大的公路網絡和公園體系,馬拉松、定向越野、自行車等運動近年也有較大發展。2019年,中國田徑協會舉辦A類馬拉松賽事330場。許多傳統體育項目也獲得廣泛歡迎,包括龍舟競賽、蒙古搏克、賽馬比賽等。

中國運動員在國際賽場上屢獲佳績。2019年,中國運動員在128次305人在33個大項上獲得世界冠軍。中國在跳水、乒乓球、羽毛球、體操、舉重、射擊等項目上具有世界領先地位,在田徑、籃球等項目上處於亞洲前列。一部分中國並非強項的體育運動,也有運動員前往海外發展。

1979年,中國恢復在國際奧委會的合法席位。此後中國主辦了大量的國際性體育賽事,其中國際和地區性綜合體育賽事主要包括:1990年北京亞運會、1996年哈爾濱亞冬會、2001年北京大運會、2007年長春亞冬會、2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會、2011年深圳大運會、2013年南京亞青會、2014年南京青奧會、2017年台北大運會、2019年武漢軍運會、2022年北京冬奧會、2021年成都大運會(延期至2023年)及2022年杭州亞運會(延期至2023年)等。黑龍江省哈爾濱市和四川省成都市已經分別獲得2025年亞冬會和2025年世運會的主辦權。

宗教

中華人民共和國境內的全國性合法宗教包括佛教、道教、天主教、基督教(新教)、伊斯蘭教。各個宗教都有對應的宗教團體,受各級人民政府宗教事務部門管理,堅持獨立自主自辦的原則,並且設置宗教院校和宗教活動場所,開展宗教活動。中華人民共和國公民有宗教信仰自由。截至2018年,中國信教公民約有2億人,其中基督教信徒3800多萬人,天主教信徒約600萬人,其他宗教的具體信徒數字難以統計。中國存在多種民間信仰,與當地傳統文化和風俗習慣結合在一起,參與民間信仰活動的群眾較多[94]。

注釋

- ↑ 中華人民共和國憲法規定中華人民共和國的首都是北京,至於作為首都的北京和作為一級行政區和建制市的北京市的關係,學界看法尚不一致。

- ↑ 其中一些民族自治地方政府將該地區的少數民族語言列為其官方語言和文字之一。

- ↑ 澳門和香港兩個特別行政區實行兩文三語政策,除了用現代標準漢語外,特別行政區政府還分別使用漢語粵方言、葡萄牙語和英語,作為具正式地位的官方語言。

- ↑ 規範漢字即以《通用規範漢字表》的形式正式公布的規範漢字,有時也被稱為簡體字。與此同時,在一些特殊領域,政府仍允許使用傳統漢字。另外香港、澳門、台灣地區亦使用傳統漢字,也被稱為繁體字。

- ↑ 包括漢傳佛教、藏傳佛教、南傳上座部佛教等變體。

- ↑ 其中基督新教占比2.19%,天主教占比0.34%。

- ↑ 國家主席為國家元首,但單獨國家主席的職務,其排名從來不會是第一位。

- ↑ 8.0 8.1 中國內地人口為140 967萬人[10],香港特別行政區人口(臨時數字)為750.31萬人[11],澳門特別行政區人口為68.37萬人[12],台灣地區人口為2 342.0442萬人[13]。

- ↑ 數據采自第七次全國人口普查公報中的全國總人口,包括香港特別行政區人口、澳門特別行政區人口和台灣地區人口。其中,中國內地人口為1,411,778,724人,香港特別行政區人口為7,474,200人,澳門特別行政區人口為683,218人,台灣地區人口為23,561,236人[14]。

- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 數據僅包括中國內地。

- ↑ 另外在香港特區使用法定貨幣港元(HKD、HK$),在澳門特區使用法定貨幣澳門幣(MOP、MOP$),在台灣地區使用流通貨幣新台幣(NTD、NT$)。

- ↑ 中華人民共和國的法定曆法和紀年法為公曆制度,農曆雖然主要在民間使用,但亦有部分法定節假日以農曆為標準(如農曆新年、端午節、中秋節等)。此外還有部分民族及宗教信仰以自身曆法來慶祝其傳統節日,如藏曆、伊斯蘭曆、壯歷等。

參見

參考文獻

- ↑ 统计信息. 中華人民共和國住房和城鄉建設部. [2018-09-19].

- ↑ 杭州有望成中国第16座千万人口城市 会遇到哪些难题. 新華網. 人民日報海外版.

- ↑ 统计信息. 中華人民共和國住房和城鄉建設部. [2018-09-19].

- ↑ 中國新聞網. 西藏那曲撤地设市,成为中国平均海拔最高、最年轻城市. 澎湃新聞.

- ↑ 5.0 5.1 Law of the People's Republic of China on the Standard Spoken and Written Chinese Language (Order of the President No.37). 中華人民共和國政府. 2000年10月31日 [2016年1月22日] (英文).

- ↑ 中華人民共和國主席令. 中華人民共和國政府. 2005年8月31日 [2016年1月22日] (簡體中文).

- ↑ 中华各民族. 中華人民共和國國家民族事務委員會. [2023-06-30].

- ↑ Statistics on Religions and Churches in the People’s Republic of China – Update for the Year 2016 (PDF). [2023-06-19].

- ↑ 中華人民共和國憲法[DB/OL]. 國家法律法規數據庫. 北京: 全國人民代表大會常務委員會辦公廳 https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?MmM5MDlmZGQ2NzhiZjE3OTAxNjc4YmY1YTQ4MzAwNGI.

- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报. 中華人民共和國國家統計局. 2024-02-29 [2024-03-30].

- ↑ 二零二三年年底人口數字 [2024年2月20日]. 香港特別行政區政府統計處. 2024-02-20 [2024-02-24].

- ↑ 2023年全年及第4季人口統計. 澳門特別行政區政府統計暨普查局. 2023-03-07 [2024-03-14].

- ↑ 2023年台湾地区人口增长转正 但新生儿数量再创新低. 新華網. 2024-01-10 [2024-01-17].

- ↑ 第七次全国人口普查公报(第二号). 國家統計局. [2023-10-23].

- ↑ 15.0 15.1 國際貨幣基金組織. China. 《全球經濟展望》. 2024-04-13 [2024-04-22] (英語).

- ↑ 2023/2024年人类发展报告 (PDF). 聯合國開發計劃署 (英語).

- ↑ 中华人民共和国国号诞生记. 中國共產黨新聞網. [2023-10-18].

- ↑ 18.0 18.1 什么是中国的新民主主义革命?. 中國共產黨新聞網. [2023-11-10].

- ↑ 19.0 19.1 19.2 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议. 2021-11-16.

- ↑ 20.0 20.1 中共中央宣傳部《中華人民共和國簡史》編寫組. 中华人民共和国简史. 北京: 人民出版社. 2021. ISBN 9787010237268.

- ↑ 雷麗娜. 中华人民共和国大事记(1949年10月-2019年9月). 中國政府網. [2023-11-10].

- ↑ 馬娟. 现代史. 中國政府網. [2023-11-11].

- ↑ 原國家測繪地理信息局. 中国疆域四至. 中華人民共和國自然資源部. 2023-08-23 [2023-08-23].

- ↑ 24.0 24.1 国情. 中國政府網. [2023-08-23].

- ↑ 中国大百科全书:第二版. 北京: 中國大百科全書出版社. 2009. ISBN 9787500079583.

- ↑ 国家测绘局关于启用中国陆地最低点(新疆吐鲁番艾丁湖洼地)高程新数据的公告. 國家測繪局. 2008-09-28 [2011-09-05].

- ↑ 中国地貌. 中國科學院地理科學與資源研究所. 2007-04-24 [2023-12-02].

- ↑ 中国地理概况. 中國政府網. [2023-12-02].

- ↑ 气候. 中國政府網. [2023-12-02].

- ↑ 2022年中国水资源公报. 水利部. 2023-06-30 [2023-12-03].

- ↑ 中国矿产资源报告2023. 自然資源部. [2023-11-11].

- ↑ 32.0 32.1 32.2 32.3 自然资源. 中國政府網. [2023-11-11].

- ↑ 中国能源矿产资源知多少?. 中國科學院地理科學與資源研究所. [2023-11-11] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 34.0 34.1 34.2 从数据看,我国哪里适合发展风能、太阳能. 國家氣象信息中心. [2023-11-09].

- ↑ 2022年中国风能太阳能资源年景公报. 中國氣象局. [2023-11-09].

- ↑ 郝瑀然. 我国海上风电累计装机连续两年位居全球首位. 中國政府網. [2023-11-09].

- ↑ 中国水能资源概况(图). 中國水力發電工程學會. [2023-11-09].

- ↑ 史宏达 王传崑:我国海洋能技术的进展与展望. 中國海洋發展研究中心. [2023-11-09].

- ↑ 中国地热能发展报告 (PDF). 自然資源部中國地質調查局. [2023-11-11].

- ↑ 中华人民共和国行政区划统计表. 民政部. [2023-11-11].

- ↑ 41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 中国人口普查年鉴-2020. 國家統計局. [2023-10-22].

- ↑ 王萍萍:人口总量略有下降 城镇化水平继续提高. 中國經濟網. [2023-10-26].

- ↑ 二零二二年年底人口數字 [2023年2月16日]. 香港特別行政區政府統計處. 2023-02-16 [2023-10-29].

- ↑ 2022年第4季人口統計. 澳門特別行政區政府統計暨普查局. [2023-10-29].

- ↑ 台湾人口连续三年负增长. 新華網. 2023-01-10 [2023-10-29].

- ↑ 基于“七普”的“胡焕庸线”两侧人口集疏新态势及影响因素. 地理學報. ISSN 0375-5444. doi:10.11821/dlxb202212006 (cn).

- ↑ 汉族概况. 國家民族事務委員會. [2023-10-22].

- ↑ 国务院印发《关于调整城市规模划分标准的通知》. 中國政府網. 2014-11-20 [2023-10-23].

- ↑ 溫雅. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要_滚动新闻_中国政府网. www.gov.cn. [2024-01-14].

- ↑ 中华人民共和国宪法制定和发展完善历程. 全國人民代表大會. [2023-11-07].

- ↑ 薛源. 我国的司法体制. 中國政府網. 2017-11-08 [2023-10-29].

- ↑ 2022年全国财政决算. 財政部預算司. [2024-03-15].

- ↑ 丁楊. 建设中国特色、世界一流的武装力量体系. 中華人民共和國國防部. [2023-11-07] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 国防部举行信息支援部队成立专题新闻发布会. 騰訊. [2024-04-19].

- ↑ 中华人民共和国兵役法. 中國政府網. 2021-08-21 [2024-03-30].

- ↑ 劉楊. 新时代的中国国防. 中國政府網. [2023-12-03].

- ↑ 中国外交政策. 中華人民共和國外交部. [2023-10-29].

- ↑ “永不称霸”——联合国大会上的中国声音. 環球網. [2023-10-29] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 建交国家一览表. 中華人民共和國外交部. [2024-02-17].

- ↑ 周躍輝. 如何理解“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”. 人民網理論. 2018-01-31 [2024-03-30].

- ↑ 61.0 61.1 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报. 中華人民共和國國家統計局. 2024-02-29 [2024-03-30].

- ↑ 王洋. 去年全国耕地净增加约130万亩. 中國政府網. 2023-04-17 [2024-03-30].

- ↑ 楊鶴. 中国制造业何以稳居世界第一_滚动新闻_中国政府网. www.gov.cn. [2023-11-07].

- ↑ 2022年铁道统计公报 (PDF). 國家鐵路局. 2023-05-29 [2023-10-22].

- ↑ 2022年交通运输行业发展统计公报. 交通運輸部. [2023-10-22].

- ↑ 2022年民航行业发展统计公报 (PDF). 中國民用航空局. [2023-10-22].

- ↑ 2022年邮政行业发展统计公报. 交通運輸部. 2023-05-30 [2023-10-22] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 油气管网将全面实现互联互通---国家能源局. www.nea.gov.cn. [2024-03-30].

- ↑ 2022年中国通信产业统计年鉴. 中華人民共和國工業和信息化部. [2023-10-22].

- ↑ 第51次《中国互联网络发展状况统计报告》. 中國互聯網絡信息中心. 2023-03-02 [2023-10-22] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 2023年统计月报. 中華人民共和國海關總署. [2024-02-27].

- ↑ 不宜将国家通用语言称作“国语”“官方语言”. 國家民委中國民族語言文字應用研究院. [2023-11-10].

- ↑ 俞曼悅. 中国语言文字概况(2021年版) - 中华人民共和国教育部政府门户网站. www.moe.gov.cn. [2023-11-10].

- ↑ 74.0 74.1 74.2 曹曉軒. 中国文物保护状况. 中國政府網. [2023-11-11].

- ↑ 我国国家历史文化名城增至142座. 騰訊新聞. 現代快報. [2023-11-11] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 76.0 76.1 王洋. 中华人民共和国文化和旅游部2022年文化和旅游发展统计公报. 中國政府網. [2023-11-11].

- ↑ 董健; 丁帆; 王彬彬. 关于中国当代文学史研究的思考. 天津社會科學. 2006, (01): 96-104. doi:10.16240/j.cnki.1002-3976.2006.01.021.

- ↑ 300部献礼剧扎堆,为何爆款寥寥?. 澎湃新聞. [2023-11-11].

- ↑ 曲凌雲. 八十年代西方艺术思想影响下的中国绘画发展研究. 2016. doi:10.7666/d.D01054624.

- ↑ 宋岩. 国家发展改革委关于印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知. 中國政府網. [2023-11-11].

- ↑ 2021年新闻出版产业分析报告 (PDF). 國家新聞出版署. [2023-11-10].

- ↑ 羅悅, 肖文甲, 王佳樂. 移动互联网时代商业新闻网站发展的困境及解决对策——以新浪、网易为例. 新聞研究導刊 (北京). 2016, 007 (021): 69–70 (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 金仲偉. 观察者网:坚守打造“智库+媒体”. 網絡傳播 (北京). 2017, (2): 52–5 (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 程業棋. 试论自媒体乱象及其治理路径. 新聞愛好者. 2019, (11): 94-96 [2024-03-30]. doi:10.16017/j.cnki.xwahz.2019.11.025.

- ↑ 中央网信办发布通知加强“自媒体”管理. 法制日報. [2024-03-30].

- ↑ 2023年全国教育事业发展基本情况. 中華人民共和國教育部發展規劃司. 2024-03-01 [2024-03-30].

- ↑ 对十三届全国人大三次会议第2469号建议的答复. 國家衛生健康委員會. 2021-02-08 [2024-03-30].

- ↑ 总书记部署改革和完善疾病预防控制体系. www.qstheory.cn. [2024-03-30] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 从“非典”到新冠,中国该如何完善公共卫生治理体系?_绿政公署_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn. [2024-03-30].

- ↑ 社会保障. www.gov.cn. [2023-12-29].

- ↑ 中国的社会保障. www.gov.cn. [2023-12-29].

- ↑ 孫淑雲; 任雪嬌. 中国农村合作医疗制度变迁 (PDF). 農業經濟問題. 2018, (9): 24-32. doi:10.13246/j.cnki.iae.2018.09.004.

- ↑ 中国的社会保障. www.gov.cn. [2024-01-05].

- ↑ 中国保障宗教信仰自由的政策和实践. 中國政府網. 2018-04-03 [2023-10-22].

外部連結

- (簡體中文)中華人民共和國中央人民政府門戶網站

- (簡體中文)中國網

|

| |||

阿富汗 |

黃海 東海 | |||

| ||||

| 南海 |