大學是提供教學和研究條件,授權頒發副學位和學位的高等教育機構。現代的大學通常包括授予副學位和學士學位,下設不同學院及學系,以及授予碩士和博士學位的研究生院或研究所。

歷史

中國

封建時期

「大學」一詞除了指儒家經典四書之一的《大學》外,尚指聚集在特定地點整理、研究和傳播高深領域知識的機構。根據文獻記載,大學作為一種具有高等教育職能的機構,可以追溯到五帝時期的成均和上庠;董仲舒謂:「五帝名大學曰成均,則虞癢近是也」。虞舜時,成立上庠,「上庠」即「高等學校」的意思;鄭玄:「上庠為大學,在王城西郊。」以後夏朝的東序,商朝的瞽宗,周朝的辟雍,均是當代位於京師的最高學府。戰國時期,齊國國君田齊桓公建立的稷下學宮是一種由官方主辦、私人主持的辦學模式。中國思想史上不可多見、蔚為壯觀的「百家爭鳴」,可見於稷下的記載。孟子、淳于髡、鄒衍、田駢、環淵、魯仲連等戰國名學者,名氣稍遜的彭蒙、季真、王斗、田巴等都曾在此講學,荀子更是做過祭酒(相當於校長),是中國高等教育的一個寫照。

皇朝時代

中國在漢朝時,長安設立太學為最高學府,而地方也開始設立郡學、州學、府學、縣學等供同齡學生學習的的地方,俾使出色的學生可進至太學深造。

隋唐以後太學改稱國子監。唐朝的國子監有六個學門,有固定的師資和學生,也有固定的校址。學生可依志趣而自由選修。聰明而學習快者,可以提早畢業,頗具因材施教的雅意。再訓導方面,則以儒家的禮教對學生的品德和行為施予陶冶與導正。此外,國子監也有固定的假期,每年約一百二十餘日,以供學生休息和調適。關於國子監等名稱,雖然不同於今日之大學,乃因國情差異所致,惟不可否定其大學的本質。[1]唐朝以後出現書院。書院可以分為大學部、小學部,有些並不嚴格區分,有官辦,有私立,不少是私辦官助。白鹿洞書院、嶽麓書院、應天府書院、嵩陽書院、石鼓書院、茅山書院等都是著名書院的代表。中國傳統的學校以培養公共政治服務的官員仕人以及從事文化教育的文人為主,偏重儒學人文教育。另外,還有專門學科部或者專科性的高等教育機構。南朝宋時設有儒學館、玄學館、文學館、史學館。合併後,分儒、道、文、史、陰陽五部學。唐朝的國子監設有律學館、書學館、算學館。明朝時,設有專門培養外交翻譯人才的四夷館。此外,尚有兼具人才培養功能的專門性的科學研究及技術應用的機構,如醫學領域的太醫館等,天文曆法領域的司天監(欽天監)等。還出現過綜合性的學術研究機構,如南朝之宋朝設立的華林學省,相當於今日的中央研究院。

近現代

明天啟三年(公元1623年),意大利傳教士艾儒略在《職方外紀》中將歐洲的各類學校譯為「小學」、「中學」、「大學」。《職方外紀》卷二云:「歐邏巴諸國皆尚文學,國王廣設學校。一國一郡有大學、中學,一邑一鄉有小學。」

到了清末,隨著近代科學技術從西方傳入中國,開始出現以近代科技教育為主的新式學校。清政府頒佈癸卯學制後,中國開始大量興辦新式學堂,初期主要借鑒日本,「大學」的現代意思則是由此而來,不少師資也直接從日本聘來。舊式學校或廢止,或改為新式學堂。高等綜合學堂名稱先後統一稱為「大學堂」、「大學校」,民國肇建後,統稱為「大學」,許多學者從歐美大學留學後,歸國任教,因此更多直接借鑒歐美學制的大學。北洋政府時期制定了壬戌學制。國民政府成立後,為了體現大學的綜合性,曾一度規定具有三個以上學院的高校才能稱為「大學」。

北洋大學堂是第一所稱為「大學堂」的大學;也是中國第一所國立西式大學。而建於明末、位於澳門的聖保祿學院則是在中國土地上的第一所西式高校。戊戌變法中成立的京師大學堂,在北洋政府時期改稱爲北京大學,而香港大學亦以「大學」為名,自此"大學"便成為高等學府的名號。

中華人民共和國初期實行蘇聯式教育體制,進行了院系調整。1978年改革開放以後,有部份恢復到院系調整前的特徵,有部份則持續新的發展。如今,既有專門性的大學,也有綜合性的大學,且有公立大學,也有民辦大學。

香港

在香港設立大學的構想,於1880年由第八任香港總督軒尼詩提出,但當時教育委員會認為香港尚未具備設立大學的條件,計劃遭到擱置。直至1908年,第十四任港督盧吉公開提出要創辦英國式的香港大學,並向在香港經商的外籍商人籌募開辦大學的經費,居港的印度籍商人麼地率先捐出15萬港元作為建築費用及3萬港元用作營運經費[2],在香港營商的銀行和洋行,包括太古、匯豐和怡和等,都紛紛出資贊助,而海外華僑亦捐款支持,在籌得所需經費後,大學的首幢教學大樓於1910年在般咸道與薄扶林道交界處動工興建,政府同時配合首所大學的成立提出條例草案及展開立法工作,於1911年通過《1911年大學條例》[3],於1911年3月成立的香港大學成為香港第一所大學,香港大學本部大樓於1912年落成後於同年開課。

由於早年香港奉行精英教育制度,香港長期只有一所大學,經多年爭取後,香港第二所大學是1963年成立的香港中文大學,後來香港政府推動相關香港經濟轉型,1985年10月,香港總督尤德在施政報告中宣布香港將興建第三間大學,香港科技大學於1991年成立。在香港只有三所大學的時期,香港只有少部分學生能夠考入大學,於是社會便有增加大學學位的意見,香港政府於是將多間學院升格成為大學,香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港公開大學及嶺南大學先後於1990年代相繼獲准升格成為大學,香港樹仁學院於2006年升格為香港樹仁大學是香港首間私立大學[4],香港教育學院經多年爭取後亦於2016年獲批准升格為香港教育大學。恒生管理學院於2018年10月升格為香港恆生大學,為香港第二間私立大學。

香港的大學大部分都是法定機構,由專屬法例訂其明其最高管理架構的組成及權限,並賦予大學享有自主權,如不屬法定機構,則要依據《專上學院條例》註冊[5],亦可取得比《教育條例》註冊更多的自主權。大學需設有完善的管理架構,確保其開辦課程的質素[6],並由政府及評核機構授予自行評審資格[7],尚未獲授予自行評審資格的院校,亦需在最少三個學科範疇取得學科範圍評審資格[8]。香港的學位課程主要分為教資會資助課程及自資課程,前者由大學教育資助委員會的資助院校開辦,後者不論教資會資助院校或自資專上院校均有開辦。八間由教資會分配政府撥款[9],開辦受教資會資助學位課程的院校,分別是香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、嶺南大學和香港教育大學[10],並由教資會分配以三個學年為一周期的補助金[11]。香港公開大學及香港樹仁大學屬於自資院校界別,由政府設立專項計劃撥款資助[12],前者通過指定專業/界別課程資助計劃開辦受政府資助的學位課程[13],後者亦於2017年獲納入政府為自資院校而設的免入息審查資助計劃[14]。香港的專上院校除通過以上形式取得政府的資助外,向善長及私人機構籌款亦是經費的主要來源,政府亦設立配對補助金計劃鼓勵專上院校向社會人士及工商機關籌募善款[15],從而推動香港專上教育的發展。於1990年設立的大學聯合招生辦法是香港各大學所開辦的全日制學士學位課程的主要招生途徑[16],只有香港樹仁大學的各類學位課程仍需直接提交申請。

香港對「大學」及對應英文「University」作為機構名稱的使用設有限制,除了已經由立法會通過或取得行政會議同意之外,任何公司機構及院校都不得在名稱包含「大學」及英文「University」的字詞[17],海外大學在香港開辦的課程則屬例外。由於「學院」在香港社會有比不上「大學」的觀感,因此除了香港大學、香港中文大學、香港科技大學,這三所成立時已為大學的院校外,其他香港大專院校都一直爭取獲准正名為大學,香港教育學院爭取升格為大學期間,校長張仁良承認香港教育學院升格為香港教育大學可解決教育學院學生因為「學院」名稱產生自卑感的問題[18]。

由於升格大學被認為有助收生,繼教院升格大學後,珠海學院先後向政府提交升格大學的申請,明德學院、東華學院和明愛專上學院亦已表達升格私立大學的意向,薩凡納藝術設計學院則因為是在香港開辦課程的海外院校,其自行更名為「薩凡納藝術設計大學(香港)」並沒有違反香港對大學命名的規限[19]。

西方

在英文中,大學一詞為University,是由「universe」(宇宙)這個詞的前身衍生而來的。「Universe」的前身,在拉丁文中為「universus」,是由表示「一」的「unus」和表示「沿着某一特定的方向」的「versus」構成的,「Universus」字面上的意思因此就是「沿着一個特定的方向」。「Universum」是「universus」的中性單數形式,用作名詞時指「宇宙」,同樣衍生詞「universitas」也指「一群個人的聯合體,社團」。在中世紀,拉丁文在政府、宗教和教育等領域得到使用,「universitas」這個詞被用來指由教師和學生所構成的新聯合體,比如在博洛尼亞、薩勒諾和牛津出現的這種聯合體。這類聯合體即是今天的大學的最初形式。今天的「university」這個詞可以上溯到拉丁詞,它首次被記錄下來是在大約1300年,當時就是用來指這種聯合體。在近代中國和西方交流以來,現在所稱的西方的大學(英語:University,法語:Université,德語:Universität)早期被翻譯為「書院」等,後來才統一改稱「大學」。

在更早期,希臘哲學家柏拉圖於公元前387年在雅典附近的Academos建立「Academy」(柏拉圖學院),教授哲學、數學、體育,這被一些人認為是歐洲大學的先驅。

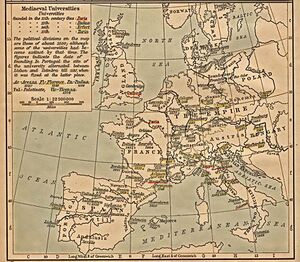

歐洲中世紀的大學是從教會辦的師徒結合的行會性質學校發展起來的。在十一世紀時,「大學」一詞和「行會」一詞同樣被用來形容行業公會,但是到了十三世紀時,「大學」一詞就被用來專指一種學生團體。

歐洲中世紀的大學主要有三種形式:

- 教會大學,學生和教師在一個校長領導下形成一種密切配合的團體,像巴黎、牛津和劍橋等大學。

- 公立大學,由學生選舉出來的校長總攬校務,如博洛尼亞和帕多瓦等大學。

- 國立大學,由帝王、公侯徵得教宗敕許而建立的,如西西里的腓特烈二世成立的那不勒斯大學,卡斯蒂利亞的斐迪南三世成立的薩拉曼卡大學。

西方早期不少大學為教會主導之下設立,在英國和美國,許多大學的校名遺下其影響的痕跡,如:聖安妮(St. Anne's)、聖安東尼(St. Anthony's)、聖瑪麗(St. Mary's)、聖伯納特(St. Bernard's)、聖奧拉夫(St. Olafs)等等,均與基督教聖徒相關[20]。

歐洲大學之母

歐洲有兩個大學之母。

一個是1088年在意大利博洛尼亞建立的博洛尼亞大學,被認為是歐洲第一所大學,因而有「大學之母」(Alma Mater Studiorum)之稱,這所學校先由學生組織起來,然後再招聘教師。而法國巴黎大學則是先由教師組織起來,之後再招收學生。

再者,據1987年新編的《大不列顛百科全書》,中文版(大學)條中說明:

「第一所大學設在波洛亞,創建於十一世紀末……最早的現代大學……設有研究生院和本科生院……十七世紀末建於德國(哈勒,一六九四)。當時,哈佛(一六三六)和耶魯(一六六一)還是學院。

」

另一個則是1810年威廉·馮·洪堡建立柏林大學,將研究和教學結合起來,並確立了大學自治和學術自由的原則,這被認為是現代大學的開端,被稱為「現代大學之母」(Mutter aller modernen Universitäten)。這種模式在美國最早被約翰斯·霍普金斯大學所效仿,到現在被世界各地的大學廣泛採用。

其他地區

在巴基斯坦伊斯蘭堡西北30公里的一座古城—塔克西拉,1980年正式被聯合國教育、科學及文化組織列入世界遺產.原因是早在西元前7世紀這裡已是該地區最早的高等學校所在地。

大學的職能和作用

大學作為一種服務機構與教育研究中心,主要功能是開展教學活動、科學研究、技術開發和社會服務,提供強且有力的人才保證和智力支撐,促進改革創新,推進文化傳承創新。[21][22]

大學的精神與理念

大學精神是大學文化的核心。大學精神往往內化為大學的操守與觀念,外化為培養人的實踐與大學的社會貢獻。長期形成的大學精神不會因歲月流逝而褪色,相反,時間越久,就越根深柢固、底蘊豐厚。[23]

東亞大學的精神

東亞大學的源頭在春秋戰國時期。「行修言道,禮之質也。博聞強識而讓,敦善行而不怠,謂之君子。」[24],「道」的產生標誌着中國精神的起源,也是東亞大學精神的起源。《大學》開篇里:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」。「士志於道」,是東亞大學精神的千年根基,是東亞大學精神萬變中的不變;自主與他主,是東亞大學精神興衰、顯隱的主要根源;明道、變道、弘道,是東亞大學精神發展的走向。在中國歷代大學中,「士」是個關鍵概念。「士志於道」即「士」追求「道」。在數千年的歷史中,多樣性的「士」,通過「士各有志」的多樣性的「志」共同指向外在一致而內在多樣性的「道」。這便是東亞古代大學精神的基本原理。[25]

西方大學的理念

在西方歷史上,德國哲學家康德首次提出了近代理性化大學理念,他在《學部衝突》一書中表明:「大學是一個學術共同體,它的品性是獨立追求真理和學術自由。」,為現代大學的科學探索與人文理性的結合奠定了基礎。洪堡的大學理念實際上是康德大學理念的實踐,洪堡大學創建了現代大學制度,確立了大學的教學和科研兩大職能,並把科研看作是大學的生活方式。這就是現代大學精神的一個來源,即把自由地探求未知和養成人們探求未知的習慣作為大學的生活方式。大學自治和學術自由是現代大學制度的兩塊基石,它們解決了大學和公權力、大學和教授之間的關係。現代大學制度的實質是排斥不法干預,鼓勵教授與學生在法律許可範圍內自由、自主、自律地追求真理與探究學術,以形成大大小小的自治體[26]。19世紀,英國國教會牛津運動領導人約翰·亨利·紐曼在《大學的理念》一書中提出了通識教育和智育是大學之本質的理念。20世紀的德國哲學家賈斯珀,首次提出了比較系統的、以存在哲學為基礎的大學理念,其最突顯之處在於強調大學應實現人的精神全面發展的整體性。二戰後的美國在大學理念上頗有建樹,雖聲調不一,但總體上是力求實現人的發展,其指導思想是現代人文主義。

參考文獻

- ↑ 任育才,《唐型官學體系之研究》,台北,五南出版社,2007年11月初一版。

- ↑ 港督盧制軍香港大學勸捐,香港華字日報,p.3,1909-02-16

- ↑ UNIVERSITY ORDINANCE, 1911. https://lib.hku.hk/. [2018-10-17].

- ↑ 香港樹仁學院取得大學名稱 ,香港政府新聞公告,2006-12-19

- ↑ 規管架構. 自資專上教育平台. [2018-10-17].

- ↑ 成為一所大學的主要步驟. 香港政府新聞公報. 1999-12-15 [2018-10-17].

- ↑ 自行評審營辦者 (PDF). 學術及職業資歷評審條例.

- ↑ 已通過學科範圍評審之營辦者名單 (PDF). 香港學術及職業資歷評審局. [2018-10-17].

- ↑ 政府回應傳媒查詢. 香港政府新聞公報. 2016-01-03 [2018-10-17].

- ↑ 教育局-院校 ,教育局

- ↑ 各大學獲分配多少經常補助金?經常補助金包括哪些撥款?. 大學教育資助委員會. [2018-10-17].

- ↑ 專上教育. 二零一七年施政報告. [2018-10-17].

- ↑ 二○一八/一九學年指定專業/界別課程資助計劃公布. 香港政府新聞公報. 2017-08-01 [2018-10-17].

- ↑ 可獲資助自資學士課程名單公布. 香港政府新聞網. 2017-08-04 [2018-10-17].

- ↑ 第六輪配對補助金計劃結果公布. 香港政府新聞公報. 2014-09-19 [2018-10-17].

- ↑ JUPAS. 大學聯合招生辦法. [2018-10-17].

- ↑ 立法會參考資料摘要 成為私立大學的路線圖 (PDF). 教育局. [2018-10-17].

- ↑ 教院「正名」後發展藍圖 推「兩條腿」走路. 星島日報. 2015-09-28.

- ↑ 樹仁升大耗10載 教院珠海續爭取. 文匯報. 2013-01-14 [2018-10-17].

- ↑ 大學溯源 施密特(Alvin J. Schmidt)基文社

- ↑ 《高等学校章程制定暂行办法》. [2019-12-20].

- ↑ 《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》. [2012-05-09].

- ↑ 《对话北大党委书记朱善璐:大学,有精神方成气象》. [2012-03-20].

- ↑ 《禮記.曲禮上》

- ↑ 《储朝晖:大学管理 从“心”开始》. [2012-03-20].

- ↑ 《徐显明:如何理解与守护大学精神》. [2012-09-11].

研究書目

- 金耀基:《大學之理念》(北京:三聯書店,2001)。

外部連結

參見

大學列表

- 美國大學列表

- 英國大學列表

- 加拿大大學列表

- 中國大學列表

- 日本大學列表

- 馬來西亞大學列表

- 烏克蘭大學列表

- 波蘭大學列表

- 瑞典大學列表

- 芬蘭大學列表

- 奧地利大學列表

- 挪威大學列表

- 克羅地亞大學列表

- 瓜地馬拉大學列表

- 義大利大學列表

- 比利時大學列表

- 冰島大學列表

- 斯洛維尼亞大學列表

- 愛沙尼亞大學列表

- 新加坡大學列表

- 菲律賓大學列表

- 韓國大學列表

- 盧森堡大學列表

- 瑞士大學列表

- 丹麥大學列表

- 西班牙大學列表

- 荷蘭大學列表

- 大學排名

- 各國大學校訓

相關術語

- 公立大學

- 國立大學

- 私立大學

- 野雞大學

- 宗座大學

- 州立大學系統

- 大學院大學

- 高等教育

- 高等學校

- 科技大學

- 師範院校

- 大專院校

- 學術

- 大學職稱

- 學位

- 學院

- 技術學院

- 文理學院

- 大學生

- 研究生

- 研究生院

- 專業研究生學院

- 科系

現今大學內相關機構

特定人群稱謂

歷史上的類似機構

參考資料

外部連結

- 丁學良:〈何謂世界一流大學?〉 (2005)

- 丁學良:〈中國的大學最差的是軟環境 〉。

- 薛涌:〈中國大學的病灶〉 (2009)

- 中華人民共和國教育部——2008年具有普通高等學歷教育招生資格的高等學校名單[永久失效連結]

- 中華人民共和國教育部——高等教育專題規劃

- Google 大學搜索