| 香港 | 深圳 | |

|---|---|---|

| 地理位置 |

| |

| 行政區 | 特別行政區 省級行政區 |

地級市 經濟特區 |

| 土地面積 | 1,106平方公里 | 1,992平方公里 |

| 人口 | 738萬人[1] | 1,252萬人[2] |

| 人口密度 | 6,544人/km² | 5,201人/km² |

| 城鎮化率 | 100% | 100%[3] |

| GDP[4] | 2.54萬億人民幣 | 2.69萬億人民幣 |

| GDP增長率 | 1.9%[4] | 9.0%[5] |

| 人均GDP[6] | 4.2萬美元 | 2.6萬美元 |

| 貨物進出口額 | 10,700億美元[7] | 4,426億美元[8] |

深港關係,也稱港深關係,是指中國廣東省深圳市與香港特別行政區之間的關係,是中國內地與香港關係的重要組成部分[9]。香港與深圳在歷史上曾同屬於寶安縣,清末英國割占香港島和九龍、租借新界,形成了深港分治的現狀。香港與深圳僅「一河兩灣」之隔,由於兩地距離相近,經濟規模相仿,但又存在工資、物價水平、社會風貌的差異,以及一國兩制等原因,形成了香港和深圳獨一無二的城際關係[10]。

改革開放以來,深港合作取得巨大進展。從深圳經濟特區建立至2007年,香港一直是深圳最大的貿易夥伴,深圳出口香港占總出口的44.4%[9]。2012年,深港口岸進出口貿易額超過2000億美元[11]。2015年,深圳口岸對香港進出口總量為1.1萬億元人民幣[12]。

歷史

古代香港與深圳關係密切,屬於同一個文化系統。香港大灣、蟹地灣、銅鼓洲出土的新石器時代的陶器與在深圳大梅沙與小梅沙發現的相似,都是百越部族活動的遺蹟。香港和深圳地區在秦、漢、三國及東晉初年共五百多年間屬番禹縣管轄。東晉咸和六年(331年)到唐至德元年(756年)間,同屬寶安縣管轄[13]。從唐肅宗至德二年(757年)到明隆慶六年(1572年),同屬東莞縣管轄。明朝萬曆元年(1573年),朝廷從東莞縣劃出56里、7,608戶、33,971人,成立新安縣,縣治設在南頭[14],歸廣州府管轄。[15]

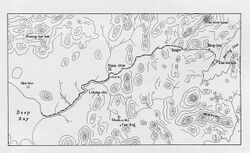

1840年鴉片戰爭爆發不久,清政府向英國求和,永久割讓香港島,開啟了深港分治。1860年第二次鴉片戰爭中,清廷再敗於英法聯軍,把九龍半島南部連同鄰近的昂船洲一同割讓給英國。1898年,英國通過與清廷簽訂《展拓香港界址專條》及其他一系列租借條約,租借今界限街以北,深圳河、沙頭角河以南,除九龍寨城以外的大片土地和鄰近的兩百多個離島(後稱新界)[15],租期99年,形成了今日深圳與香港分治的格局[16]。隨着沙頭角河舊河口的乾涸形成了中英街,香港與深圳開始陸地相連。因此,香港與深圳在地理上僅是一河兩灣(深圳灣和大鵬灣)之隔[17]。

1900年10月6日,孫中山與鄭士良在新安、歸善兩縣交界的三洲田組織反清暴動。失敗後,部分人員逃往香港[18]。中華民國成立後,為避免重名,新安縣於1914年恢復使用寶安縣古名。1925年省港大罷工爆發後,中華全國總工會在深圳設香港罷工工人接待站,還對香港實施武裝封鎖[19]。第二次世界大戰爆發後,日軍於1941年12月8日從深圳方向進攻香港,至12月25日完成占領[20]。之後,活躍在惠陽、東莞、寶安一帶的東江縱隊進入香港成功營救出多名英軍被俘人員[21][22]。1945年二戰結束後,中國雖為戰勝國,卻無力收回香港[23]。

1953年,因寶安縣深圳墟一帶有九廣鐵路,較為繁榮,寶安縣縣政府便由南頭城遷至深圳鎮[24]。1970年代,香港經濟發展迅速、人均GDP位列「四小龍」之首。1979年,寶安縣升為深圳市。1980年8月深圳經濟特區成立。1981年7月,深圳升級為副省級市[25];1988年11月成為計劃單列市[26]。1996年,深圳市提出與當時的港英當局合作發展香港邊境土地為工業用途,但得不到港英當局積極回應。[27]

1997年7月1日,香港回歸。1990年代後期深圳迅速崛起,成為廣東第二大經濟重鎮[28]。2000年代初深圳河其中一段拉直後,一幅136個足球場大小土地被納入香港範圍(今成為落馬洲河套地區),業權則由直屬深圳政府的一家公司收購,當時深圳外經貿局希望港商在這兒設廠,並向中央爭取在該處落實《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)。[27]

香港和深圳是中國大陸的門戶和中轉站。中國大陸出口的商品,大多經深圳輸港[10]。2003年《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)的協議達成[29]。2010年7月1日起,深圳經濟特區的範圍擴大到全市[30]。2010年8月,國務院制定《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》[31]。前海深港現代服務業合作區將吸收香港的制度化建設經驗,成為金融、法治、人才新特區[32]。

2016年8月,國務院總理李克強在國務院常務會議中批准《深港通實施方案》[33]。2017年1月3日,香港特區政府與深圳市政府簽署《關於港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄》,將於落馬洲河套地區共同發展「港深創新及科技園」。

經濟

早在清朝,香港沙頭角的東和墟已為興盛的墟市,但隨着1898年英國租借新界,以沙頭角河分界,沙頭角南面劃為英租界,令村民來往不便,使沙頭角逐漸衰落;而蓮麻坑則依深圳河為界,北面改叫長嶺村,南面歸英租界[34],但兩村人仍可來往[35]。1911年,廣九鐵路通車後,深圳墟成為中國內地與香港間的交通節點,從內地輸港的農副產品和日用品以及從香港運往內地的紡織品、工業品皆在深圳墟落腳。朝鮮戰爭期間,45個國家對中國實施禁運。由於香港是中國進出口的一個主要管道,美國把香港作為封鎖中國的前沿陣地,實行嚴厲的貿易管制。對此,英國政府認為美國嚴重影響了香港的貿易與工業,引起了大量的失業,要求美國放鬆貿易管制。美國則不予理會。港英當局懾於美國的壓力,表面上頒布了許多有關禁運的法令,實際上暗中支持英商同中國大陸進行貿易。[36]1960年11月15日,香港政府與寶安縣簽訂協議,每年由深圳水庫供水50億加侖給香港[15]。

改革開放後,深港經濟關係分為三個發展階段:第一階段是香港產品市場的北移,銷往深圳;第二階段是1980年代中期開始,香港新界的製造業轉移到了深圳;第三個階段是服務業的北移,香港人民轉往深圳消費。2009年,香港本地生產總值1.6萬億港元,深圳9000億港元[10]。從1980年到2015年,香港的GDP從206.6億美元增至3099.3億美元,人均GDP從4080美元增至42423美元,而進出口總額從300億美元增長到了1.1萬億美元[37]。深圳經濟總產值從2001年不及香港的18%,到2010年香港的62%,再到2015年香港的92%[38]。2015年,在中國社科院城市競爭力排名中,深圳甚至首次超越香港成為全國第一[39]。文匯網曾報道,深圳2016年GDP有可能超過香港[6],但由於港元兌人民幣大幅升值,可以讓香港至2018年保持領先[4]。而林匡正則認為,在香港與深圳之間比較經濟增速意義不大[40]。深圳與香港本不在同一發展階段,而深圳的持續發展主要受益於「騰籠換鳥」[注 1]戰略的成功[41]。2018年3月,深圳和香港相繼公布地區生產總值,深圳市2017年的地區生產總值總量為2.24萬億元人民幣,而香港2017年的地區生產總值總量為2.66萬億港元,這是深圳GDP首次超越香港。但如果以全年平均匯率計算,2017年人民幣兌港幣平均匯率為1.1552,即深圳GDP折合約2.59萬億港元,故嚴格意義上仍低於香港。

鍾維平認為,香港與深圳之間,具有互補優勢,並非惡性競爭關係[42]。深圳經濟和香港經濟在經濟貿易、投資結構、科技產業、基礎設施、金融等領域有廣泛的合作[43]。在金融領域,香港作為國際重要金融中心可以與作為國內重要金融中心的深圳融合;在高科技領域,香港在大學、科研方面的優勢能夠與深圳在高科技企業的產業優勢和市場優勢形成互補;在空港領域,香港國際航空中心與深圳國內航空樞紐可以強強聯合;在港口航運領域,全球最大的集裝箱轉口港(香港)與全球最大的集裝箱出口港(深圳)可以合作[37]。2015年上半年深圳對香港的投資額為30.6億美元,投資行業以批發和零售業為主[44]。受關稅政策和人民幣升值等影響,造成深圳市高端消費流向香港[44]。

深圳與香港在諸多方面有着相似之處:雖然開放程度相對較高,但在宏觀經濟增速放緩的大背景下,製造業頹靡不振,服務業尚未成為「頂梁柱」,城市發展越來越依賴房地產和金融行業[45]。繼香港推出16平米「蚊型」公寓之後,深圳也推出了面積僅6平方米的「鴿子籠」戶型,引發深圳等中國一線城市香港化的疑慮[46]。明報社評指出,香港經濟面對危機,應尋求與深圳合作。例如:香港負責統籌兩地的機場和交易所,深圳則主導貨櫃碼頭和科技工業園。這樣,港深兩城毋須面對行政和法律制度融合的困難,而競爭力則能迅速融為一體,成為區內經濟龍頭。

教育

合作

從2005年5月開始,深港兩地教育局推動兩地在中小學締結姊妹學校的工作。2006年5月,首批80所深港姊妹學校在香港締結,簽訂《教育交流合作意願書》。2009年智經研究中心發表的「港深教育合作」研究報告指出,港深兩地教育功能互補,形成區域教育樞紐可提升香港競爭力[47]。至2009年,香港有40間中學及42間小學與深圳市學校結為姊妹學校[48]。截至2015年底,深港兩地姊妹學校總數已達352所,居全國各地首位[49]。深港姊妹學校的交流也從校領導、教師和學生的交流互訪,擴展到兩地的家長交流。深港兩地還藉助姊妹學校平台舉辦了兩屆「深港學界慶國慶文藝匯演」,多次舉行兩地師生籃球、足球、羽毛球、乒乓球等球類友誼比賽。[50]

2012年10月11日,香港中文大學與深圳大學組建了香港中文大學(深圳)[51]。

矛盾

關於深港學生跨境上學問題,香港特區政府強調無論是「單非」、「雙非」跨境學童,都是香港永久性居民,具有平等的權利和地位。但部分香港本地居民認為,自己理應優先享受政府資源,優質教育資源應該向本地學童傾斜。而「雙非」兒童家長則認為,選擇入讀心儀的學校是自己應有的權利,特區政府不能只承認「雙非」學童的港籍身份,而在具體政策上不承認。由此引發港深居民矛盾,「雙非」學童家長被譏諷為「搶完床位搶奶粉,搶完奶粉搶學位」。[52]

另一方面,由於深圳教育局自2012年規定,港澳籍學童不能申請公立學校,只可申請入讀港人子弟學校、民辦學校,因此有十四名雙非家長狀告深圳教育局,要求公立學校接收港澳籍兒童入學。相關案件於2016年9月在深圳開庭,尚未有結果。

交通

香港一共有14個出入境管制站地點,包括香港國際機場、羅湖、紅磡、落馬洲、落馬洲支線、文錦渡、沙頭角、西九龍、港珠澳大橋、中國客運碼頭、港澳客輪碼頭、屯門客運碼頭、深圳灣和啓德郵輪碼頭[53]。深圳有羅湖、皇崗、深圳灣、蛇口、文錦渡、深圳機場、鹽田、沙頭角、大鏟灣、筍崗10個出入境邊防檢查站和15個對外開放口岸[54]。據統計,2016年,深圳各口岸有自助查驗通道300餘條,全年自助查驗出入境人數達1.22億人次,占全部出入境人數的51.16%[55]。

公路

香港公路口岸有落馬洲管制站(接駁深圳皇崗口岸)、文錦渡管制站、沙頭角管制站、深圳灣口岸(位於深圳境內,實施一地兩檢)、港珠澳大橋管制站、落馬洲站[注 2](接駁深圳福田口岸)。其中,皇崗口岸於1989年建成通關,從2003年1月起實現24小時出入境通關,是深圳市除了羅湖口岸以外最繁忙的口岸。而連接深圳與香港之間的第4條跨境行車通道深港西部通道(包括港深西部公路和深圳灣公路大橋)已於2007年7月1日正式通車[56]。

鐵路

1907年,廣九鐵路(廣州-深圳-九龍)開始修建,於1911年10月貫通[57]。目前重要鐵路幹線是廣深鐵路和京九鐵路,而廣深鐵路在廣州與中國鐵路大動脈京廣線接駁。經京廣線和京九線,深圳火車站有直通香港的列車12對。香港與深圳之間的鐵路站口有紅磡站(城際客運服務)、羅湖站(港鐵東鐵綫乘客專用,接駁中國大陸羅湖口岸)、落馬洲站(接駁福田口岸)。其中羅湖口岸是深圳和香港之間客流量最大的陸路邊境口岸[58]。

高速鐵路方面,廣深港客運專線的廣州南至福田段、廈深鐵路(即杭福深客運專線廈門至深圳段)已經建成[59][60]。廣深港高速鐵路香港段於2018年9月23日通車[61],可通過廣深港高速鐵路廣深段接入中國高速鐵路系統網絡[62]。在香港始發站西九龍站設有內地口岸區,並派駐邊檢機關、海關、口岸綜合管理機構和鐵路公安機關,實行中國內地法律。

水路

香港共有四個跨境渡輪碼頭,分別位於香港島上環的港澳碼頭、九龍西尖沙咀的中港碼頭、屯門的屯門碼頭及機場的海天客運碼頭。

深圳主要客運碼頭為蛇口客運碼頭(已遷到蛇口郵輪中心),併兼顧出入境檢疫。碼頭每日有大量定期航班往返香港中環、中港城、香港機場等地[63]。深圳機場福永碼頭是深圳的另一海上客運站點,有航班直航香港機場和香港中環[64]。

航空

航空方面,香港國際機場位列全球最繁忙的機場第8名,而深圳寶安國際機場位列第39名[65]。深圳機場和香港機場之間的海上航班也於2003年9月通航,實現了中轉旅客的對接。

2016年7月28日,前香港天文台台長林超英稱深圳寶安機場第三條跑道即將開工建設,有可能會影響香港國際機場第三條跑道的建設。他認為「深圳機場一天存在,飛機便不能降落三跑,所以建三跑是錯誤的。」但香港民航處對此卻並不認同[66]。

人員往來

香港自清末成為英國殖民地後,除日本占領期以外,港英當局未曾控制香港與中國內地人員的來往[注 3]。1949年1月,港英當局公布《入境控制條例》,10月中華人民共和國成立。從1950年5月起香港要求提供出入境證件[68],開始限制中國內地人來港[69]。從1950年代至1970代末,曾有大批內地人員偷渡前往香港[37],國際社會曾稱深圳河為中國的柏林牆[70]。

2007年7月,部分港區人大代表向中國中央政府建議深圳戶籍人士持身份證自由訪港,以活躍香港旅遊市場,繁榮香港經濟。因此,深圳籍的市民可以獲簽一年內無限次進出香港的簽注(俗稱一簽多行),且可以使用e-道進行自助通關[71]。如今,港深之間每天有幾十萬人通過公路、直通巴士、碼頭、渡輪穿梭於兩城之間。初期香港市民前往深圳的頻次要大大高於深圳市民前往香港[72]。

2013年起,香港爆發了多次以「反水客」為名的激進事件[73]。從2015年4月13日起,內地把面向深圳居民的「一簽多行」政策修改為「一週一行」[74]。這項措施,是香港特區政府為減少赴港掃貨的內地水客數量,向內地提議的[73]。對此梁振英特首專門召開新聞發布會解釋「一週一行」是針對內地水貨客的,不是香港人不好客[75]。然而深港矛盾並未因此緩和卻反趨劇烈[76]。

據深圳邊檢總站統計,2016年,深圳邊檢總站共查驗出入境人員2.39億人次,全年共查驗交通運輸工具1583.63萬餘輛(艘、架)次。深圳各口岸深港走讀學童日均出入境人數達到4.5萬餘人次。[55]

文化體藝

深圳文化受香港文化的影響主要體現在影視、書刊、服飾、娛樂消閒等多個領域。香港的流行歌曲、電視連續劇、廣告以及它所展現的生活方式被深圳人所接受。[77]

深港兩地運動員歷年進行了頻繁的交流,多次在兩地舉辦了單項比賽,項目分布廣泛,如足球、籃球、田徑、乒乓球、自行車、游泳、水球、排球、武術、棋類等 10 多項。有些項目如「深、港、穗男子少年足球賽」等已形成了傳統[78]:388。

2009年4月8日,香港國民教育中心國情教育基地在深圳市中英街歷史博物館揭牌,香港中小學生「中英街歷史文化之旅」活動同時啟動[79]。

目前深圳與香港有不少官方和民間交流的活動和組織,如「深港水墨藝術交流展」、深圳香港城市建築雙城雙年展、深港設計雙年展等[80]。2013年,香港特首梁振英出席「2013香港—深圳城市/建築雙城雙年展」開幕禮時指出,他自己上世紀70年代初到深圳協助當地的城市規劃時,絕對想不到深圳會發展成為1,000萬人口的城市,有必要進一步探索港深的密切關係[81]。

注釋

參見

參考文獻

- ↑ 二零一四年年中人口数字. 政府統計處. 2014-08-12 [2016-10-10].

- ↑ 深圳市2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报. 深圳市統計局. 2016-06-14 [2017-02-01].

- ↑ 中国城镇化质量排名:深圳居首 北京第二. 人民網-中國經濟週刊. 2013年3月12日 [2017-02-05].

- ↑ 4.0 4.1 4.2 改革开放40周年之际,深圳2018年GDP首超香港. 觀察者網. 2017-05-31 [2020-08-27].

- ↑ 2016年深圳GDP创新高:1.94万亿!增速全省第一. 星島環球網. 2017-01-24 [2017-01-31].

- ↑ 6.0 6.1 毛麗娟. 深圳上半年GDP8.6% 超越香港无悬念. 文匯網. 2016-07-20 [2016-10-10].

- ↑ 2015年中国香港货物贸易及两地贸易概况. 高平外貿. 商務部網. 2016-03-25 [2016-10-24].

- ↑ 楊陽騰. 深圳出口额连续23年居大中城市首位. 中國經濟網. 2016年1月30日 [2016-10-24].

- ↑ 9.0 9.1 鍾堅陶青. 深港经济关系的回顾与前瞻 (PDF). 深圳大學. 特區實踐與理論. 2007年4月 [2016-10-10].

- ↑ 10.0 10.1 10.2 梁振英. 港报:深港关系30年变迁的启示. 新華網. 新華港澳. 2010年9月7日 [2016-10-10].

- ↑ 从受惠到互惠——深港一体化的国际大都会梦想. 騰訊網. 新華網. 2012年6月30日 [2016-10-24].

- ↑ 2015年经深圳口岸对香港进出口小幅下降. 中華人民共和國深圳海關. 2016-01-28 [2016-11-02].

- ↑ 黃玲. 为深圳留住根和魂——《深圳历史文化丛书》总序. 深圳市史志辦公室. 2015-12-07 [2017-02-05].

- ↑ 寶安文史叢書編委會 (編). 康熙新安县志校注. 中國大百科全書出版社. 2006. ISBN 750007512X.

- ↑ 15.0 15.1 15.2 劉蜀永. 简明香港史 (第三版). 三聯書店(香港)有限公司. 2016: 157. ISBN 9620440161.

- ↑ 劉潤和:《新界簡史》,三聯書店(香港)有限公司,ISBN 962-04-1593-0

- ↑ Weiping Wu. Proximity and complementarity in Hong Kong-Shenzhen industrialization. (PDF). Asian Survey. 1997-8 [2016-10-18]. [永久失效連結]

- ↑ 廖虹雷. 解读三洲田起义. 辛亥革命網. 深圳檔案信息網. 2015-12-15 [2017-02-05].

- ↑ 深圳市史志辦公室. 宝安革命史. 深圳政協網首頁. 2010-03-26 [2011-11-08].

- ↑ 高添強:《香港「日佔」時期》,三聯書店(香港)有限公司,ISBN 962-04-1254-0

- ↑ 丁身尊主編:《廣東民國史》下冊第1003頁,廣東人民出版社,2004年4月,ISBN 7-218-04486-7。

- ↑ 閔海霖:《港九大隊的國際貢獻》,《歷史教學問題》2005年第4期第34頁。

- ↑ 吳東之. 中国外交史: 中华民国时期, 1911-1949. 河南人民出版社. 1990: 第636頁.

- ↑ 鄒琦 吳峻松. 南头古城 一千六百年的序言. 南方網. 南方網-南方都市報. 2003年3月7日 [2017-02-05].

- ↑ 广东概况 - 深圳市. 廣東省民政廳. [2017-02-01].

- ↑ 央視國際. 深圳历史沿革. 中國中央電視台. 2003-08-07 [2011-10-25].

- ↑ 27.0 27.1 新闻档案 河套区发展. 無綫新聞. 2017-01-10.

- ↑ 王緝憲. 全方位比较深圳香港和东莞. 新浪財經專欄. 2014年4月11日 [2016-10-10].

- ↑ 馬彥. 鵬城三十年 深化港深合作. 文匯報. 2010-09-01 [2016-10-23].

- ↑ 深圳特区扩容 七月起将宝安龙岗纳入特区范围. 新浪廣東. 大洋網-廣州日報. 2010年6月3日 [2017-02-01].

- ↑ 特區中的特區——深圳前海深港合作區即將啟動 ,新浪網 2010年7月28日

- ↑ 紀碩鳴 江雁南. 中国再造新香港深圳前海计划曝光. 縱覽中國. 亞洲週刊. 2012-06-28 [2016-10-19].

- ↑ 李克强:国务院已批准《深港通实施方案》,[[中国政府网]],2015年1月29日. [2016年10月10日].

- ↑ 劉蜀永、蘇萬興.《蓮麻坑村志》,2015年7月

- ↑ 阮志. “中港边界”的百年變迁:从沙头角莲蔴坑村說起. 三聯書店(香港)有限公司. 2012-07-25 [2017-02-05]. ISBN 9789620432675.

- ↑ 王永華. 博奕与制衡:香港禁运历史的解读 (PDF). 《二十一世紀》網絡版. 2006年6月30日,. 二○○六年六月號 (第51期) [2017-02-05].

- ↑ 37.0 37.1 37.2 張思平. 深港可能发生的三个重大变化. 創新發展研究院. [2016-10-10].

- ↑ 黃以謙. 前港府官员:深圳、香港依赖关系逆转. 中時電子報. 2016年5月18日 [2016-10-10].

- ↑ 张玉阁:我们需要一个什么样的深港关系?. 新浪新聞中心. 2016年2月19日 [2016-10-10].

- ↑ 林匡正. 香港与深圳比较的謬誤. 亞洲財經. 2015-03-19 [2016-10-24].

- ↑ 三城记:香港、新加坡与深圳的兴衰告诉了我们什么?. 華爾街見聞. 2015年8月17日 [2016-10-19].

- ↑ 鍾維平. 社评:香港与深圳是对手还是夥伴?. 中國評論新聞網. 2005-09-22 [2016-10-10].

- ↑ 关于深圳经济特区和香港的经济合作关系. 中國評論新聞網. 1994年7月 [2016-10-10].

- ↑ 44.0 44.1 2015年上半年深圳市商贸运行情况. 中華人民共和國商務部. 商務部駐深圳特派員辦事處. 2015-08-13 [2016-11-02].

- ↑ 深圳「蚁房」添乱 显楼市深层矛盾. 香港經濟日報. 2016年9月27日 [2016-10-24].

- ↑ 一线城市香港化?深圳6平米“鸽子笼”半天售罄. 華爾街見聞. 2016年9月25日 [2016-10-19].

- ↑ 港深教育合作研究报告. 智經研究中心. 2009-04-07 [2016-10-23].

- ↑ 教育局局长訪问深圳. 政府新聞網. 2009年3月19日 [2016-10-23].

- ↑ 深港姊妹学校您了解多少,点进来话你知. 搜狐教育. 深圳教育. 2015-12-15 [2016-10-23].

- ↑ 深港姊妹学校交流工作开展10年 成果丰硕. 深圳市教育局. 2015-12-15 [2017-02-01].[永久失效連結]

- ↑ 沈祖尧:深圳办学是港中大建校最大決定. Hong Kong China News Agency. 2011 [2016-10-23].

- ↑ 張玉閣. 港深关系:社会和环保问题日益凸显. 中國(深圳)綜合開發研究院. 《信報》珠三角都會區發展論叢專欄文章. 2014-01-13 [2016-10-14].

- ↑ 出入境管制站地点. 香港特別行政區政府入境事務處. [2017-02-05].

- ↑ 總站辦公室. 总站概况. 中華人民共和國深圳出入境邊防檢查總站. 2016-09-12 [2017-02-05].

- ↑ 55.0 55.1 總站政治處. 2016年深圳各口岸出入境人数达2.39亿 深圳边检总站多项举措为旅客通关“提速”. 深圳出入境邊防檢查總站. 2017-01-09 [2017-02-05].

- ↑ 《深圳灣口岸港方口岸區條例草案》委員會報告 ,香港立法會,2007年

- ↑ 中国铁路史. 巴士之家網. 2006-10-14 [2011-10-22].

- ↑ “罗湖口岸基本情況”. [2009年10月5日].

- ↑ 深圳市政府新聞辦. 口岸运输. 深圳政府在線. 2007-07-20 [2011-10-22].

- ↑ 南方都市報. 深圳五年内有六个火车站. 奧一網. 2010-11-10 [2011-10-22].

- ↑ 一地两检条例生效日期明刊憲. 香港政府新聞網. 2018-08-30 [2020-05-26].

- ↑ 张炳良:高铁香港段工程再滯后,政府高度关注,不能接受持续超支. 《經濟通通訊社30日專訊》. 2015年6月30日 [2017-02-01].

- ↑ 蛇口港. 水运线路图. 深圳蛇口招港客運有限公司. [2011-10-22].

- ↑ 深圳機場. 码头航班信息. 深圳寶安國際機場. [2011-10-22].

- ↑ Year to date Passenger Traffic. ACI. 2015-06-22 [2015-06-23].

- ↑ 林超英:建三跑是錯誤的. 香港經濟日報. 2016-06-17 [2016-11-03].

- ↑ 黃子瑋; 鄭普恩. 香港入境及移民政策的演变 (PDF). Policy Bulletin. 2014-03-16: 第3頁 [2017-02-02].

- ↑ 村井寬志. 中华人民共和国建国前后的难民流入和港英当局 (PDF). 神奈川大學. [2017-02-02].[永久失效連結]

- ↑ 林芝諺. 自由的代价:“中华民国”与香港调景嶺难民营(1950-1961). 國史館. 2011: 25. ISBN 9789860288117.

- ↑ 揭秘上世纪深圳不为人知的逃港风波. 鳳凰網. [2008年12月24日] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 陳斌華. 国务院港澳办发言人就一签多行政策调整发表谈话. 搜狐新聞. 新華網. 2015-04-13 [2017-02-01].

- ↑ 沈建法 李雲. 香港和深圳的競争与合作 (PDF). 香港中文大學地理與資源管理學系. 2009年11月3日 [2016-10-10].

- ↑ 73.0 73.1 王平. “一周一行” 香港行不行. 人民日報海外版. 2015年4月14日 [2016-10-10].

- ↑ 張韜. 深圳居民赴港政策收紧 高盛预计香港零售额或下降2%. 華爾街見聞. 2015年4月13日 [2016-10-10].

- ↑ 錦麟觀察. 一周一行”再掀内港骂战:为何不限香港人来内地?. 新浪專欄. 2015年4月14日 [2016-11-03].

- ↑ 一周一行:深港矛盾趨剧 内地人斥仇视国人. 東網. 2015年4月13日 [2016-11-03].

- ↑ 關志鋼. 香港文化特点及其对深圳的影响. 中國幹部學習網. 《特區理論與實踐》. 2014-09-02 [2017-02-07].

- ↑ 深圳市政協文史資料委員會 (編). 深港关系史话. Hong Kong (China): 海天出版社. 1997.

- ↑ 陳苗苗. 内地首个香港中小学生国情教育基地落户深圳. 新華網廣東頻道. 新華社. 2009-04-09 [2017-02-05].

- ↑ 尹春芳. “水墨·双城 第六届深港水墨艺术交流展” 在深圳画院举行. 深圳特區報. 鳳凰資訊. 2016年11月1日 [2017-02-05].

- ↑ 鄭治祖. 港深关系. 香港文匯報. 2013-12-12 [2016-10-23].